福島「再生」と「爪痕」混在 上向く漁業、産業基盤構築の動きも【東日本大震災13年】

2011年3月の東日本大震災で地震、津波、原発事故を一度に経験し、風評被害にも苦しんだ福島県。沿岸部の浜通り地域では復興が着実に前進し、さまざまな分野で地元の人たちがふるさとの活力を取り戻そうと奮闘する。一方で、事故を起こした東京電力福島第1原発の廃炉以外にも、除染で発生した土壌の最終処分や避難を続ける住民の帰還、その後の生活再建など、将来への課題が横たわる。11日で震災から13年。まちの風景には「再生」と「爪痕」が混在する。

2月下旬、競りがにぎわいをみせていた浜通り北部の相馬双葉漁協(相馬市)。原釜地区青壮年部長の石橋正裕さんは「ここに至るまでのプロセスは、相当ハードルが高かった」と言葉の端々に感慨を込めた。

■風評被害との闘い

原発事故により、操業自粛に追い込まれた福島県の漁業。震災翌年に試験操業が始まると、徹底したモニタリング検査を重ね、対象魚種や海域を広げてきた。

風評被害とも闘ってきた。石橋さんにはつらい記憶がある。風評払拭を目的に福島の県産品を無料で振る舞う都内でのイベントに参加した時のこと。「食べたい」と駆け寄ってきた子どもに魚を渡すと、親が取り上げてごみ箱に捨てた。

目の前での出来事が「ショックだった。『これが風評なんだ』と感じた」と振り返る石橋さん。こうした経験が「食べてもらえる人に安全性やおいしさをどんどんPRしていく。厳しい検査体制などももっと県外に発信するべき」という決意につながっている。昨年8月の原発処理水の海洋放出後も思いは変わらない。

新たな挑戦にも乗り出している。沖合では近年の水温変化に伴い、タチウオなど震災前に少なかった魚種の漁獲が増えた。中でも、天然トラフグは行政や市内の飲食店を巻き込んで「福とら」の名で売り出す。持続可能なブランドとするために、35センチ未満の採捕自粛や漁期の限定、1日当たりの水揚げ尾数の制限といった資源管理にも腐心する。

取り組みは次に続く若い漁業者のためでもある。石橋さんは震災と原発事故について「良くも悪くも意識改革を促すきっかけになった」と話し、こう実感を込める。「取るばかりではなく、資源管理をしっかりとする浜になりつつある」

■国家プロジェクト

津波と原発事故は地域の雇用の場を喪失させた。新たな産業基盤の構築に向けて動き出しているのが、国家プロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」。原発廃炉技術の開発や医療関連、航空宇宙など六つを重点分野に掲げる。

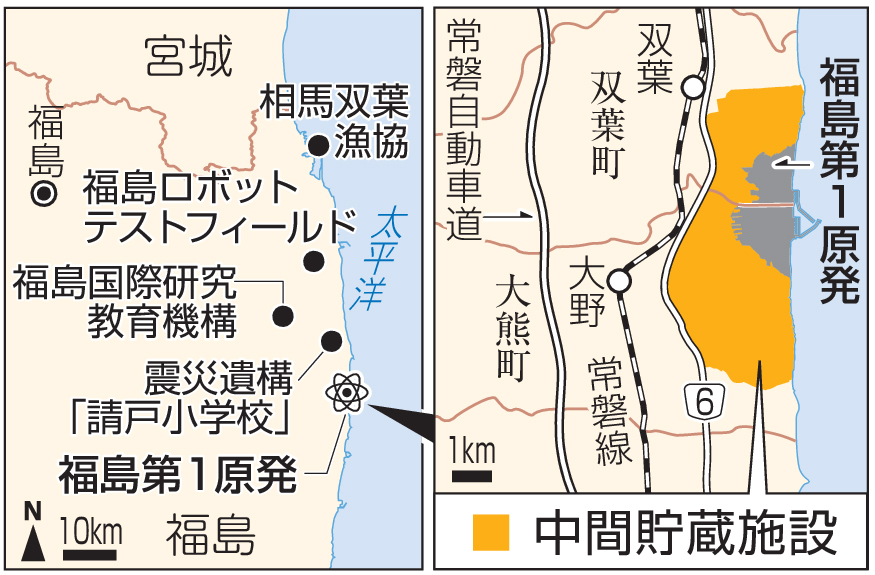

その一つ、ロボット産業集積を目指す中核施設「福島ロボットテストフィールド」は20年3月に南相馬市に開所した。約50ヘクタール(東京ドーム10個分)の広大な敷地に、市街地インフラや災害現場といった実際のロボットの使用環境を再現した21施設が並ぶ。4月に全て埋まる予定の22の研究室には民間企業や大学などが入り、ドローンや空飛ぶクルマ、農業用ロボットの研究開発を推進する。

復興や世界的な課題の解決に資す研究開発と成果の社会への実装、人材育成を目的に国が設立した福島国際研究教育機構(F―REI=エフレイ)は、昨年4月に浪江町に仮事務所を開いた。今後、JR浪江駅近くに本施設を整備する計画で、まちづくりでも需要な役割を担う。研究活動は外部委託から始まっていて、30年度までに自前にしていくロードマップを描く。

観光面では22年の県内入り込み客数が4769万人となり、震災前の約85%に回復している。誘客促進の核として地元が力を入れる「ホープツーリズム」は、被災地を学びのフィールドに提供する試み。津波で半壊した校舎がほぼそのまま残る浪江町の震災遺構「請戸小学校」には県外から多くの人が訪れる。津波の脅威や、的確、迅速な判断で児童・教職員全員が無事だった当日の避難行動を知り、教訓を自らの立場に置き換えて考える場になっている。

■県外搬出の〝約束〟

こうした芽吹きの裏で、復興途上の側面も残る。原発事故から13年がたっても約2万7千人(昨年11月現在)が県内外で避難生活を送り、継続的な支援は欠かせない。帰還困難区域内の6町村に設定された居住を可能とする区域「特定復興再生拠点区域」では昨年11月までに全ての避難指示が解除されたものの、インフラ・生活環境整備の進捗(しんちょく)は濃淡があるのも実情だ。

真の復興を成し遂げるために必要な第1原発の廃炉は、いまだに道筋が見えない。除染土壌の最終処分の行方にも県民が気をもむ。

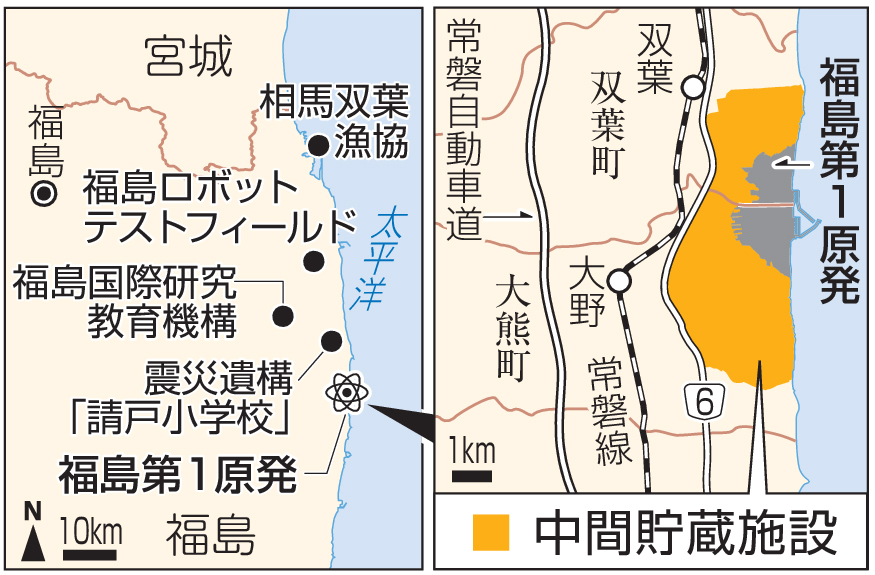

福島県内各地に仮置きされていた除染土壌は、第1原発を取り囲む形で造られた中間貯蔵施設(大熊町・双葉町、面積約1600ヘクタール)に15年から輸送が始まり、今年1月末時点で約1376万立方メートルが搬入された。東京ドームおよそ11個が満杯になる量に相当する。「中間」と名が付く通り、45年3月までに福島県外で最終処分すると法律で定められている。

最終処分量を可能な限り減らすため、国は現時点で全体の75%と見積もる放射能濃度が比較的低い土壌(1キロ当たり8千ベクレル以下)を公共工事などで再生利用する方針。中間貯蔵施設内で道路の盛り土にしたり、飯舘村で農地造成に生かしたりする実証事業が進む。

ただ、環境省が首都圏3カ所で計画する実証事業は周辺住民の懸念もあって実現していない。将来的な最終処分場の選定作業では受け入れ側地域での合意形成の難航が予想される。同省は24年度中に構造などの技術的な検討のとりまとめを目指すとともに、地域とのコミュニケーションのあり方についても有識者会議から助言を受けている。

中間貯蔵・環境安全事業中間貯蔵管理センター地域連携・広報課の千葉広明課長代理は「安全に管理され、再生利用も危険でないことを多くの方に理解してもらえなければ、持ち出しはできない」と述べ、全国からの来訪者に説明を尽くすと強調する。国と地元の“約束”まで21年。残された時間は決して長くない。

(東京支社・関本豪)

防災対策の記事一覧

-

大地震時の体制確認 浜松市が情報伝達・参集訓練

-

南海トラフ地震の新被害想定「夏までの公表困難」 国の検討会、能登検証踏まえ防災対策

-

南海トラフ想定 静岡県職員参集訓練 初動態勢を確認

-

能登の教訓生かせ 抜き打ち参集訓練 長泉町

-

大地震の初動、情報伝達を実践 御前崎市が職員参集訓練

-

車中泊避難 支援せず84% 災害経験の558自治体調査

-

災害時、ドローンで活動協力 NPOと協定締結 川根本町

-

大規模地震想定し初動態勢確認 三島市で職員参集訓練

-

地域の絆 救助の支えに 消防団員減 初動遅れ危惧【伊豆半島沖地震50年 教訓 後世へ㊥】

-

浸水被害認定受けやすい判定基準に緩和 沼津市が方針

-

「まちをどう守るか考えて」 湖西市消防、能登活動伝える市民講座

-

災害時の交番協力員に 元警察官17人 浜松、浜北署で委嘱式

-

山崩壊 地区埋めた土砂 記憶つなぐ 遺族の決意【伊豆半島沖地震50年 教訓 後世へ㊤】

-

南海トラフ防災基本計画 5月 改定議論再開へ

-

水害備え避難所運営訓練 伊東市職員ら 円滑な対応確認

-

牧之原市の新体育館が完成 原発事故時の避難所にも

-

臨時災害FM 開設ゼロ 奥能登4市町 人員不足で

-

長時間津波警報、情報充実へ 気象庁、継続見通しや根拠提示

-

愛媛、高知震度6弱 南海トラフ「変化見られず」 政府地震本部臨時会

-

抜き打ち大地震訓練 御殿場市、初動対応など確認

-

災害時の物資供給 富士宮市とオギノが協定締結

-

【時評】防災の数値情報の捉え方 細かく読まず大まかに(牛山素行/静岡大防災総合センター教授・副センター長)

-

自宅避難ノウハウ紹介 講座も 三島で防災フェア

-

被災地珠洲で下水復旧工事へ出発 静岡の清水建設業協会が6人派遣

-

自衛隊の救援活動から防災学ぶ 静岡の常葉大橘中・高で講座 「自助・共助が重要」

-

大自在(4月16日)熊本地震8年

-

記者コラム「清流」 防災意識高まったのか

-

自助共助の心構え説く 静岡市駿河区で防災講演「全員が主役に」

-

自衛隊指導で行進の動きチェック 伊東市消防団が訓練礼式研修

-

溶岩や噴火、実験とゲームで学習 長泉で子ども向けイベント

-

「災害時、携帯トイレは自助の第一歩」 沼津で研修「7日分用意」呼びかけ

-

【提言・減災】地形に見る地震の痕跡 古村孝志/東京大地震研究所所長・教授

-

災害時の判断力試す 「クロスロード」に挑戦 磐田で防災×文化芸術イベント

-

記者コラム「清流」 水があるってすごい

-

浜岡原発新基準審査 中電、津波高最大25・2メートルの評価提示 規制委は追加検討指示

-

盛り土 衛星データから検知 浜松市、市内企業など AI技術確立へ 秋まで実証実験

-

遺体の歯科記録照合、技術学ぶ 災害時などに備え医師会研修会 静岡市駿河区

-

東部の被災想定 受援体制を確認 7、11月に静岡県が合同訓練

-

災害対応へ訓練に精進 菊川市消防団が入退団式

-

自衛官への第一歩踏み出す 御殿場・板妻駐屯地で候補生85人入隊

-

男女共同参画視点 静岡県防災ブック発行 留意点や先進事例紹介

-

日本海側の海域活断層 3県が揺れ被害想定せず 能登地震受け「見直し検討」6県 沿岸16道府県アンケート

-

大地震のたびに発生 能登でも広域に影響 液状化 遅れる対策 避難妨げにも

-

防災、安保… 「女性」視点目立つ 前半国会予算審議

-

災害時のガス供給 円滑化へ覚書締結 小山町とLP協会地区会

-

LPガス協会 発電機を寄贈 災害時備え静岡県に

-

被災地の自殺や暴力課題 「“心の防災”広めて」 心理士の平松さん 浜松市職員に講話

-

富士山噴火備え避難マップ 富士宮市、配布開始

-

こども救命士 防災イベントでトリアージ体験 浜松市中央区

-

災害想定 簡易水槽に給水 浜松市天竜区で体験会

-

「浜岡審査 重要データ得た」 原子力規制委の石渡委員 中電の津波試料 視察

-

石川・珠洲で漏水調査 静岡県企業局職員報告 人材育成の必要性指摘

-

土砂災害警戒区域 静岡県内候補9047カ所

-

静岡県警 全部署で災害対策 能登地震踏まえ見直し チーム発足

-

能登の教訓 知事、自衛隊、消防、警察で共有 静岡県指揮官会議

-

浜岡原発避難計画 「実効性向上図る」 静岡県、市民団体に回答

-

32都道府県が防災強化 能登地震教訓 24年度予算案 静岡県「孤立対策」ドローン配備

-

都道府県「明日はわが身」 能登地震受け防災対策強化 専門家は一過性懸念

-

静岡県健康支援チーム 能登地震での被災地活動を報告 災害対応強化へ

-

運送業者 BCP策定を 静岡県トラック協 防災セミナー開催 静岡市

-

災害備え、足元の水源「大切」 被災者招待ツアー計画 GW三島が現地の状況報告 能登半島地震

-

能登の教訓「伊豆に生かす」 下田で防災シンポ 半島のリスク考察

-

能登復興へ中長期支援 静岡県など9県1市方針決定

-

災害時のトイレ 消防士ら講演 4月13日、沼津市で

-

中部電力 津波高評価25.2メートル公表 規制委、手法妥当性を審査へ

-

#防災力を高めよう 家にある物使い災害用トイレ 段ボールで手作り【NEXTラボ】

-

浜岡原発 津波高、最終評価25.2メートル 南海トラフと海底地滑り連続発生想定

-

災害関連死対策を充実 静岡県、避難所運営マニュアル改定

-

南海トラフ地震想定し避難訓練 駿河湾沼津SA

-

「静岡方式」津波対策 賀茂6市町進捗確認 下田で会合

-

災害支援ナース、国が養成 4月法制化で活動環境整備

-

南海トラフ地震 静岡県民「非常に関心ある」8割超 能登地震で意識高まる

-

夜の津波、地域皆で助かるには 牧之原で避難訓練

-

島田商業高 東北被災地訪問 生徒2人が報告【東日本大震災13年】

-

島田市社協 継続的な支援 考えるカフェ【東日本大震災13年】

-

“ダンゴムシ”で身を守れ 三島で一斉安全行動訓練【東日本大震災13年】

-

地域防災計画を修正 函南町防災会議

-

住宅耐震化率 天竜区低め 戸別訪問などの勧奨強化 浜松市議会

-

バトン いずれは地元へ DWAT 出口戦略に苦慮 復興見据えた調整力 鍵に【つなぐ 災害福祉 東日本大震災13年㊦】

-

津波避難「要配慮者」対応に課題 到達時間に間に合わず/資機材不足 静岡県内各地で訓練

-

1800人の避難所、細る福祉「専門職を早期に」 岩手の窮状、派遣チームの教訓に【つなぐ災害福祉 東日本大震災13年㊤】

-

【東日本大震災13年】道路寸断恐れ109市町村 原発30キロ圏、静岡県内9市町

-

原発30キロ圏、土砂崩れで道路寸断の恐れ「事前に迂回路検討を」 浜岡周辺の住民指摘

-

発災直後の情報整理重要 浜松赤十字病院DMAT報告 能登地震

-

静岡県外の大規模災害時「川勝知事は自覚と行動を」 県議会総務委が決議案可決

-

大災害、遺体安置の手順確認 4年ぶり設営訓練 磐田市と磐田署

-

妊産婦や乳幼児の避難生活日用品、備蓄不十分 静岡県内市町 静岡新聞社アンケート【国際女性デー2024】

-

「落ち着いて高い場所に」 袋井の園児と警察官が津波避難訓練

-

松崎、水窪分庁舎に衛星通信設備整備 静岡県警、孤立集落対策

-

能登地震被災5市町 防災無線 一時停止相次ぐ 停電長期化で蓄電池切れ 行政避難情報発信に課題

-

他県災害発生時参集基準作成へ 静岡県方針

-

感震ブレーカー設置 補助に関心高まる 問い合わせ増 静岡市

-

災害時健康支援マニュアル改定 清水町、議会答弁

-

自宅被害“かるた”で想定 長岡南小で防災出前授業 伊豆の国市

-

聴覚障害者が防災学ぶ 「みみの日大会」 浜松市浜名区

-

2級河川 津波防ぐ堤防改修 静岡県など工事未完 合意形成 重視

-

津波災害警戒区域 掛川の沿岸部指定 静岡県

-

石川での現地活動を教訓に 孤立集落 救助訓練 静岡県警など

-

伊豆半島の課題 共有 能登地震受け オンライン首長会議

-

自主防の機材購入補助 拡充 藤枝市

-

災害への備え 重要性説く 東北被災地訪問など報告 清水桜が丘高 静岡市

-

道路冠水即時感知 センサー試験導入 沼津市

-

能登半島地震が問うもの この痛み 記憶しながら【焦点/争点】

-

災害時のケア連携、半数が未検討 都道府県の応援受け入れ態勢 厚労省調査

-

能登の経験検証不可欠 災害ケア、被災地との連携巡り 活動円滑化に時間も

-

要配慮者 想定した対策を 静岡 障害者協会が防災シンポ

-

原子力災害に対応 静岡大で放射線実習 6大学連携し人材育成

-

液状化広範囲、津波避難妨げ 能登地震、静岡理工科大調査 地盤沈下や噴砂…「静岡県も対策確認を」

-

「故郷で経験伝えたい」 大震災で福島から富士へ 堀川さん夫妻講演

-

緊急時にも役立つワイドFM

-

【東日本大震災13年】1級河川 津波対策7割超え 国交省 堤防や水門強化 巨大地震対応 課題

-

能登半島地震 大仁北小で派遣消防隊員が講話 津波の怖さ再確認 伊豆の国市

-

伊豆半島首長会議 3月4日に開催 地震防災の課題共有へ 熱海市

-

災害ボランティア 沼津で3月講座 「技術系」作業体験

-

ウェブ版ハザードマップ 4月公開へ 多言語も視野 三島市

-

地域で避難所運営考える 沼津市大岡地区で講演会

-

「組織と人命」企業防災考える 銀行員の長男 宮城で被災 田村さん「教訓生かして」 浜松市中央区

-

災害に備えストック【カンタンおいしい 健康レシピ⑨】

-

能登地震復興に1千億円追加支出 首相、若者世代も生活再建金

-

食べた分だけ買い足す「備蓄食」 定額利用サービスも

-

地域で話し合う時間大切 長岡技術科学大教授/上村靖司さん【能登地震 研究者や経験者 被災地へメッセージ】

-

関連死防ぐ広域避難必要 弁護士/津久井進さん【能登地震 研究者や経験者 被災地へメッセージ】

-

難しい日本海の津波対応 東北大教授/今村文彦さん【能登地震 研究者や経験者 被災地へメッセージ】

-

放射線防護 6施設に損傷 志賀原発30キロ圏 一部閉鎖 能登地震

-

中学生、親元に戻す工夫を 「ネットワーク三宅島」代表/宮下加奈さん 【能登地震 研究者や経験者 被災地へメッセージ】

-

【能登地震 長期断水】井戸活用8市町未整備 事前登録必要性高まる

-

防災報道の課題、若手記者議論 教訓「読者 自分事に」 仙台、11社参加

-

石川・珠洲市「二重被災」住宅3000棟か 国に財政措置要求へ【能登地震】

-

防災マップ参考に地域の危険を確認 御殿場で講座

-

伊豆市土肥、目指せ「観光と防災」の両立 能登半島と地形類似

-

静岡市、トイレトラック購入や住宅耐震強化 災害対応力強化に重点 24年度予算案

-

原発事故 屋内退避を議論 能登地震受け 規制委、指針見直し

-

現行耐震基準検証 能登で現地調査へ 国交省有識者委

-

災害時、訪問介護維持 浜松市内10事業所が協定

-

空き家、倒壊で避難救助妨げに 能登地震で危険浮き彫り 静岡県内も増加

-

震度7想定の応急処置や搬送訓練 浜松市と医師会 救護活動を確認

-

【科学する人】山梨県富士山科学研究所長 藤井敏嗣さん㊦火山専門 家育成に注力

-

障害者の災害関連死2割超 東日本と熊本、支援や対策急務

-

浜松市天竜区の盛り土崩落 市の第三者委、検証漏れ 無届け関係条文、論点にせず

-

能登教訓に対策確認を 横田崇/愛知工業大地域防災研究センター長・教授【提言・減災】

-

悲痛な救援依頼、諦めず活動 能登地震初日から現地入りの県警機動隊員、教訓語る

-

耐震シェルター設置費用助成 非耐震の高齢者木造住宅 短期間で整備完了 焼津市

-

清水区の松山さん 避難所運営で助言 西伊豆で研修会

-

能登3市町、基準強化前住宅6割 高齢世帯の耐震化課題 静岡県内は下田44%熱海35%

-

液状化地域の家屋再建、軽微では対象外? 能登地震2000棟影響 静岡県も南海トラフは液状化想定

-

能登地震被害全容把握 3次元点群データで遠隔支援 静岡県と東京都

-

応急修理制度申請 仮設入居後も可に 能登地震で特例措置、自宅再建に光

-

静岡市導入消防ヘリ、川重製 高山での活動重視

-

耐震診断の枠拡大 能登地震受け需要増 浜松市

-

帰省中に能登地震経験「孤立は伊豆でも」 停電、断水の空港で2泊 観光客対応、物資空輸の必要性訴え

-

「災害対応力強化」テーマ 9月の総合防災訓練の概要説明 熱海

-

社説(1月28日)地震と原発 非常時対応に万全期せ

-

水道管の耐震化進まず、静岡県43% 財政難や人手不足が課題、災害復旧に影響

-

活断層活動 予測難しく 加藤尚之/東京大地震研究所教授【提言・減災】

-

【第3章】半割れ発生(前編)③ 臨時情報で自主避難 渋滞、買い占めで焦燥【東海さん一家の防災日記 南海トラフ地震に備える/いのち守る 防災しずおか】

-

避難所のペット受け入れ 設営キットで空間づくり体験 富士宮で勉強会

-

能登地震、9割が倒壊死 高齢化と古い木造家屋が要因

-

熱海土石流で被災の岸谷2号線 復旧改良工事が本格化 秋完成目指す

-

台湾の高校生ら 静岡県で防災学ぶ 27日まで滞在

-

議員が災害情報投稿、ウェブ上で一括集約 静岡市、25年1月運用開始

-

静岡県、揺れや火災対策強化へ関連予算 感震ブレーカー設置補助、「TOUKAI―0」増額 24年度当初予算案

-

木造住宅耐震化「TOUKAI-0」問い合わせ増加 静岡県、市町の連携プロジェクト 25年度末終了「早めに相談を」

-

地域で連携、防災力向上を 浜松中央区・住吉自治会などが学習会 避難所備蓄や運営法確認

-

防災用品の需要、静岡県内伸長 能登地震で関心 共助型商品問い合わせ多く

-

大地震想定し避難所運営訓練 浜松・中央区堤町と卸本町自主防 区画整理など手順確認

-

底冷えの体育館に宿泊、避難所生活体験 親子7組対応力学ぶ 静岡県立短大

-

水災害「新たなステージ」 河川審議会で県リポート案 流域治水の必要性強調

-

災害時、どうやって避難する!? 日本語教室生が防災訓練 浜松市中央区

-

静大と静岡県「フェロー養成講座」 防災実務者 専門知識さらに

-

降下訓練中、米兵5人が演習場外に不時着 御殿場と裾野

-

“海底隆起”漁に打撃 南海トラフでも可能性 津波、一時的に観測不能の地点も【能登半島 最大震度7 静岡新聞社現地ルポ④】

-

大災害備え、藤枝市が新伝達手段運用検討 通信アプリ「ラインワークス」活用、医療救護の本部と現場で迅速な情報共有

-

被災時の安否不明者氏名公表進む 家族の同意不要、捜索活動を加速 静岡県、能登地震対応注視【いのち守る・防災しずおか】

-

能登半島地震 群発領域の拡大謎多く 小原一成/東京大地震研究所教授【提言・減災】

-

大地震備え「万全の対策を」 静岡県警、年頭の県下署長会議

-

静岡県1、2月の防災訓練中止 能登地震被災地支援継続のため

-

避難生活で命と健康守るには? 水分不足、体の冷えに注意 予防につま先立ち運動も【能登地震】

-

すごろくで防災知識を NPOが高齢者に講座 浜松市中央区

-

能登空港内に静岡県の応援活動拠点 穴水町の被害認定支援に追派遣

-

災害関連死防止へ、支援人材育成 内閣府が島田などでモデル研修 避難所生活改善、心情理解も

-

東日本大震災伝承 釜石から津波避難学ぶ 1月20日、静岡で講座

-

富士山など火山観測体制充実へ 改正法施行で防災対策強化

-

南海トラフ救援計画改定 新被害想定踏まえ

-

高校施設、災害時初動拠点に 自衛隊、静岡県教委に協力依頼文書

-

不適切盛り土160カ所 静岡県内11月末時点 住民通報、新たに9件

-

高校生ドローン防災隊 2期生へ引継ぎ 掛川市、8人に委嘱状

-

避難時リュックに何を入れる? 科技高生が講師、静岡でゲーム感覚のワークショップ

-

ドローンで医薬品輸送、オンライン診療も 西伊豆町で実証実験

-

移動仮設薬局を活用 藤枝市とアルフレッサが災害支援協定 医療救護体制の強化へ

-

災害とインターネット データ量抑えつながりやすく【ライフセミナー】

-

東南海地震から79年 静岡県内最大の被災地だった袋井 犠牲者追悼、児童に体験談

-

災害時の土木相互応援確認 静岡、山梨、神奈川県が図上訓練

-

台風2号の住家被害認定 沼津市、判定見直し検討 市議会

-

富士山噴火、情報提供円滑に 関係機関が富士宮で調査訓練

-

「地域防災の日」 静岡県内各地で訓練 津波注意報で中止の市町も

-

先進技術で防災模索 内閣府と静岡県

-

12月3日、地域防災訓練 静岡県内各地 自助共助、底上げへ

-

商業施設で火災想定した訓練 従業員が避難経路など確認 三島市

-

日本災害情報学会 新会長に静岡大・岩田氏

-

南海トラフ被害 新想定作業に遅れ 国のWG「議論入れず」

-

【提言・減災】首都直下ガス 対策急務 長尾年恭/静岡県立大客員教授

-

【第2章】学校の防災④完 保護者引き渡し模索 「安全確保」の判断難しく【東海さん一家の防災日記 南海トラフ地震に備える/いのち守る 防災しずおか】

-

台風や大雨...災害時の児童引き渡し、より安全に 浜松の小学校で改善模索

-

地震臨時情報などテーマ 静岡で地域安全学会 研究発表

-

地震避難誘導 手順確認 道の駅「朝霧高原」で訓練 富士宮

-

チーム防災いずのくに 地域防災活動貢献で知事褒賞

-

原子力災害時の安全守れ 浜岡原発想定、放射線防護テント訓練 中電や御前崎市

-

災害時に命守る行動確認 御殿場・原里中で防災・減災講座

-

災害時の最適な行動、対策は 御前崎・浜岡北小6年 スタンプラリーで確認

-

被災者の個別課題支援へ 取り組み事例紹介 内閣府と静岡県

-

静岡県総合防災訓練 熱海、伊東会場 9月1日実施

-

【提言・減災】突然の津波も警戒必要 古村孝志 東京大地震研究所所長・教授

-

東日本大震災被災 元保育所長が講演 静岡・清水一中

-

「世界津波の日」 全国各地で訓練 命守る「行動」 再確認

-

親子で挑戦 災害食作り 三ケ日東小「防災活動」 浜松市

-

道の駅に防災拠点 小山町で運用訓練、車両移動も 国交省

-

障害者施設利用者ら150人 県防災の日に訓練 浜松市北区

-

風水害備え 意見交換 三遠南信の女性29団体 浜松市北区

-

災害予防訓練の重要性指摘 防災システム研究所 山村氏が講演 小山

-

台風被害 磐田・一雲済川の「流域治水」推進 静岡県と市が協議会設立

-

地震なしの津波警戒を 藤井敏嗣/東京大名誉教授【提言・減災】

-

【第2章】学校の防災② 災害知識 講座で習得 小中高生、地域の“戦力”に【東海さん一家の防災日記 南海トラフ地震に備える/いのち守る 防災しずおか】

-

水害の危機!どう逃げる? 防災行動計画作成、児童が挑戦 沼津

-

「後悔しないよう 地震への備えをして」 ⚽J3アスルクラロ・菅井選手 沼津・金岡小で震災体験語る

-

水害時の行動計画作ろう 沼津市が初の児童向け講座 加藤学園暁秀小

-

天竜中で防災学習 避難所運営や誘導…役立つ新聞製作も 浜松市

-

東北被災地の学び 静岡県内高校生が発表 静岡市で報告会

-

自然壊し大災害「人災」 吉田明夫/静岡大防災総合センター客員教授【提言・減災】

-

共助死に警鐘「自身の安全確保最優先に」 災害時の避難誘導 静岡県内でも犠牲

-

「わたしの避難計画」 普及8割の見込み 25年度静岡県

-

静岡県砂防条例罰則強化 懲役2年以下、罰金100万円以下

-

ドローンで被災地情報収集 その名も「バーチャル物見櫓」 御殿場市など産官学連携し開発

-

静岡・諸子沢地滑り 国の防止事業に採択

-

静岡人インタビュー「この人」 菊川市危機管理課専門監に就任した自衛隊OB 藤本啓一さん(菊川市)

-

浜松市 全国初多言語化システム構築 外国人市民に災害情報“速報”

-

伊豆の残土処分場で土砂災害対応訓練 悪路の重機操作体験 消防や建設業団体など

-

伊豆で建設中の津波避難タワー 工事現場や遊具など見学

-

ハザードマップ更新 年度内、対象地域全戸に配布 沼津市

-

地震訓練、風水害に応用 吉野篤人/浜松医科大救急災害医学講座教授【提言・減災】

-

【第1章】危機意識の低下⑥完 「どこに」「いつまでに」作ろう、わたしの避難計画【東海さん一家の防災日記 南海トラフ地震に備える/いのち守る 防災しずおか】

-

浸水センサー 10カ所設置 豪雨災害に迅速対応 磐田市

-

巴川治水対策、推進を 難波静岡市長 県予算編成に要望

-

Jアラート試験 藤枝で不具合

-

「避難計画」住民作成へ学習会 浜松市西区が記入用紙製作 自主防災隊役員対象

-

目指せ!防災リーダー 吉田中学校で養成講座

-

災害ボランティア本部開設手順学ぶ 静岡でコーディネーター養成講座

-

空き缶こんろで炊飯体験 富士市民が災害時に備え

-

災害時に役立つ情報満載 浜松で防災フェス 相談会やキャンプ用品販売

-

防災功労 総理大臣表彰 静岡大・小山教授らたたえる

-

トンネル内事故 訓練で連携確認 東名高速日本坂

-

安全確保し復旧作業を 静岡市防災対策委 諸子沢地滑りで初会合

-

親子で防災カルタ 起震車体験など災害学ぶ 静岡・清水区

-

自助共助の備え確認 熱海で総合防災訓練

-

【提言・減災】災害時に備え国際連携 阪本真由美/兵庫県立大大学院減災復興政策研究科教授

-

松崎で遺体収容所の運営訓練 有事備え自治体職員ら参加

-

停電の建物で救護所開設 菊川市が初の夜間訓練、職員30人参加

-

防災意識高める報道を 地方紙フォーラム 分科会で意見交換

-

オクシズのハザードマップ作成へ 大河内小中・中学部が実地調査

-

災害報道の課題 各社報告 「生活再建に資する情報も重要」 地方紙フォーラム

-

女性視点の防災組織、10月めどに発足 市職員が意見交換 菊川市

-

大雨発生時の行動を確認 児童、園児ら参加 浜松市天竜区佐久間町

-

水害発生想定 救命ボート訓練 沼津市消防団 浮島、原方面隊

-

【写真特集】自助・共助 地域の力 底上げ 浜松、湖西で静岡県総合防災訓練

-

【写真特集】静岡県総合防災訓練/空から見た総合防災訓練訓練

-

【写真特集】静岡県総合防災訓練/鷲津幼稚園(湖西市)

-

【写真特集】静岡県総合防災訓練/浜松中部学園(浜松市中区)

-

【写真特集】静岡県総合防災訓練/湖西運動公園ほか(湖西市)

-

救命、物資配送 迅速確実に 静岡県総合防災訓練 浜松の関係団体が協力構築

-

静岡県総合防災訓練 湖西で園児引き渡し確認 「お迎え可否」判断難しく 保護者の安全確保も課題

-

浜松・湖西で静岡県総合防災訓練 南海トラフ巨大地震想定、連携検証

-

東部各地で総合防災訓練 地域と命守る、意識新た

-

総合防災訓練始まる 浜松、湖西で2万人超参加

-

アウトドアの知識、防災に生かそう 富士であんどうりすさん講演

-

伊東の津波犠牲者 住民が供養 「災害忘れず備える」決意 関東大震災100年

-

高さ15メートルはしご車“シャワー” 放水にも挑戦 磐田で消防体験イベント

-

大雨想定、浜松・都田川流域で警報サイレン訓練 西部農林事務所

-

3日に総合防災訓練 静岡県と浜松、湖西市 連携を再確認

-

静岡県外からの避難者救援に力 広域連携、受け入れ迅速に【伝える 関東大震災100年と静岡⑤完】

-

関東大震災の恐怖、若山牧水が随筆「地震日記」に残す 晩年過ごした沼津で被災

-

【写真特集】関東大震災100年 被災直後の静岡県内の様子は

-

崩落の歴史変わらず 熱海・伊豆山に残る慰霊碑 【伝える 関東大震災100年と静岡④】

-

南海トラフ地震に備える 福和・名大名誉教授講演 静岡県立大で9月6日

-

「浜堤」減災に一定効果 伊東の津波被害から学ぶ【伝える 関東大震災100年と静岡③】

-

社説(8月30日)防災週間 共助と自助確かめよう

-

1年に2度決壊の敷地川 中小河川の危険性説明を【西部記者コラム 風紋】

-

広域受援計画を検証 災害対策本部の運営訓練 静岡県

-

富士山噴火の研究共有 溶岩流避難、地形の特性が鍵 富士宮で報告

-

巨大地震想定し情報集約を訓練 長泉町総合防災訓練

-

「津波だ」高台へ無我夢中 避難、元禄の教訓根付く 伊東・宇佐美小作文集【伝える 関東大震災100年と静岡②】

-

土砂搬出や土のう作り実践 巨大地震想定し訓練 熱海署

-

富士山噴火想定、御殿場で総合防災訓練 市の避難計画作成に活用

-

かるたで防災知識学ぶ 小中高生と大人43人対戦 清水区有度地区

-

富士の中高生、災害時の行動や備えを学ぶ 防災士養成講座

-

介護や福祉職員ら、災害時のリスク学ぶ 伊豆の国市で研修会

-

清水町が総合防災訓練 地震発生想定し避難所開設確認

-

親子で楽しく防災学習 富士市、無線通信やトイレ作り

-

気象と災害への備え 気象台職員から学ぶ 沼津で9月7日

-

「防災の日」前に訓練 函南町 観光客の避難誘導、護所の開設検証

-

被災情報、デジタルで整理 島田市が災害対策本部運営訓練

-

夜間避難 どこが危険? 焼津市、総合防災訓練 多目的車 現地展開も

-

【第1章】危機意識の低下④ 「南海トラフ臨時情報」どう運用?【東海さん一家の防災日記 南海トラフ地震に備える/いのち守る 防災しずおか】

-

【提言・減災】生活継続計画のすすめ/横田崇 愛知工業大地域防災研究センター長・教授

-

「釜石の奇跡」に防災学ぶ 静岡銀行、9月にセミナー

-

浜松市、豪雨対策と復旧に重点 9月補正総額90億円

-

豪雨災害復旧など94項目 24年度予算 静岡県、国への要望まとめ

-

ジーアクト 新社屋のテラスを災害時避難場所に 浜松市浜北区

-

台風15号被災1年 静岡大がシンポ 復旧支援、洪水予測…研究者が提言

-

独居高齢者の災害対策考える 浜松・天竜でセミナー

-

静岡市 新消防ヘリ導入へ 高山岳地帯 救助可能に

-

【提言・減災】研究進む地震の仕組み 加藤尚之/東京大地震研究所教授

-

【第1章】危機意識の低下③ 旧耐震基準の老朽住宅 住んでいても補強可能【東海さん一家の防災日記 南海トラフ地震に備える/いのち守る 防災しずおか】

-

台風7号 盆休み後半から静岡県内に影響か JR運休の可能性

-

興津川承元寺取水口にふた 断水対策で応急措置 静岡市

-

災害時の過ごし方学ぶ 天竜区水窪で防災キャンプ

-

6月の台風2号 県に適用求めたものの… 浜松など4市「救助法」見送りに

-

台風15号の行政対応再検証 前静岡市長初動の問題指摘「災害対応最優先すべき」

-

被災者支援 寄り添って 静岡県 調整役(コーディネーター)養成

-

鈴与の従業員家族 防災学ぶ 静岡市清水区の本社 雲や竜巻 実験で再現

-

南海トラフ沿いの地震評価 7月は特段の変化なし 気象庁

-

避難所生活体験 防寒具作りやAED操作学ぶ 御前崎の小中学生、1泊2日の防災キャンプ

-

防災キャンプで一夜 御前崎の小中学生 簡易グッズで避難所生活体験

-

災害拠点病院の対応検証 浜松、湖西の県総合防災訓練 9月

-

富士山噴火の兆候時 登山者避難 誘導や安否確認方法は 役割増す山小屋

-

災害対策車の操作 行政職員らが訓練 浜松市東区の天竜川河川敷

-

【提言・減災】新種の地震現象の発見 小原一成/東京大地震研究所教授

-

【第1章】危機意識の低下② 転倒すれば「凶器」にも 始めよう家具の固定を【東海さん一家の防災日記 南海トラフ地震に備える/いのち守る 防災しずおか】

-

関東大震災 発生から100年 三島に残る被災児の声「夢中で逃げた」錦田郷土研究会所有の雑誌

-

「市町支援機動班」 静岡県防災計画に明記

-

浜松・中沢町自治会と中村建設が災害協定 井戸水を供給

-

避難計画改定後 初の訓練 富士山噴火想定で下山指示

-

道の駅に防災機能 裾野市、拠点施設整備方針

-

駐車場を避難場所に MV東海と浜松市災害協定

-

草生い茂り避難路使えない...南海トラフ想定犠牲者「8割減」に疑問符 高齢化も加速、実効性に課題 静岡県地震・津波対策AP推計

-

「がんばる市町」認定制度を開始 「わたしの避難計画」策定、活用で 交付金上乗せ 県が財政支援

-

東日本大震災の経験を継承 取るべき行動考える 吉原北中で減災教育 富士

-

【第1章】危機意識の低下① コロナで訓練停滞 自主防 何から始める?【東海さん一家の防災日記 南海トラフ地震に備える/いのち守る 防災しずおか】

-

常に大地震への警戒を【提言・減災】

-

木造住宅耐震化の静岡県後継事業 現行基準未満も助成検討

-

松崎町長「平時の連携強化重要」 下田で防災力向上会議

-

防災クイズで意識向上へ JTと駿東伊豆消防 J3沼津ホーム戦でイベント

-

災害時停電復旧 迅速対応へ連携 藤枝市と中部電力が協定

-

災害時の情報収集 ドローンで迅速に 磐田市と企業組合協定

-

災害復旧時に活用 資機材倉庫を設置 県社協など6団体

-

「サイポスレーダー」周知に力 洪水危険度リアルタイム表示 沼津土木事務所

-

災害対応、教えて理解 静岡大が独自プログラム 大学生→高校生→園児【いのち守る・防災しずおか】

-

【提言・減災】長周期揺れ 速報に反映 福和伸夫/名古屋大名誉教授

-

防災に役立つアウトドアグッズは? あんどうりすさん講師 浜松で講座

-

巨大地震でリニアは? 石橋氏「乗客の安全見直せ」 静岡

-

地震保険料 地域で違うのはなぜ? 価格設定の基準は【NEXT特捜隊】

-

記者コラム「清流」 災害時のアプリ活用

-

津波防ぐ装置 科学技術高生が見学 防災意識高める 静岡・用宗

-

ゲームで楽しく防災学ぶ 浜松・中区で親子向けイベント

-

黄色ハンカチ「無事」確認 浜松・東区の市野町北自治会が訓練

-

避難所運営学ぶ 12月訓練に向け 静岡・西豊田小で講座

-

堤防決壊の対応確認 国交省浜松河川国道事務所で訓練

-

七夕豪雨や治水学ぶ 駿河総合高生がフィールドワーク

-

浜松・天竜区の地滑り 国の対策事業に採択

-

洪水と土砂災害、同時対応へ訓練 焼津市 新システムで情報共有

-

非常時の料理体験 静岡・駿河区で防災講座

-

南海トラフ10県対策強化へ 静岡など知事会、谷担当相に提言

-

南海トラフ想定犠牲者8割減 静岡県試算2万2000人 13年度策定の対策AP目標達成

-

災害情報収集でアプリ活用 市民投稿で迅速に 磐田市、JX通信社と協定

-

ボランティア「まめっ隊」 「技術系支援」で力に 大雨で住宅浸水の沼津 難作業で存在感

-

関東大震災 発生100年 名古屋大で特別企画展 8月まで

-

5月特段の変化なし 南海トラフ地震検討会

-

ハザードマップで土砂災害対応確認 下田・加増野地区 避難ルート記入

-

防災の課題 海上から点検 清水港ヨット協会理事長に静大・岩田特任教授

-

震災の知見防災に生かす 静岡市清水区伝馬町、仙台・福住町と協定

-

狩野川の雨量データ 障害で共有できず 国交省沼津河川事務所

-

車両避難 高台2カ所開放 磐田市、災害時の水没回避へ

-

台風15号踏まえ防災・減災対策を 治水砂防協静岡県支部総会

-

水難事故注意報 6月1日から発令 静岡県防止対策協

-

カツオのキャンプ飯開発 アルファ化米製造10年 藤枝・ヤギショー

-

防災人材「活用なし」半数超 静岡県「マッチング急務」【いのち守る 防災しずおか】

-

太田川などの急激な水位上昇想定 磐田で台風シーズン前に訓練

-

災害伝承 参加型教育で/池田浩敬常葉大大学院環境防災研究科教授【提言 減災】

-

若者に建設業アピール、災害復旧の支援隊発足 静岡県協会

-

静大・小山教授に火山学会賞 大臣表彰も ハザードマップなど評価

-

津波避難タワーのヘリ運用調整 浜松で静岡県総合防災訓練向け会議

-

浜名湖 58年ぶり湖底調査 国土地理院 防災計画などに活用

-

自主防、増える防災委員 風水害頻発で役員負担分散 静岡県調査

-

土砂災害・水防訓練、6月4日に実施へ 伊東市協議会

-

カーシェア、富士に拠点 災害時に迅速貸与へ 南海トラフ地震見据え新設

-

津波対策施設の整備促進を要望 牧之原市長、国に

-

臨時情報活用し南海トラフ減災 静岡で東北大の福島准教授講演

-

熱海から静岡へ「被災者と共に」支援のバトン 相談員、経験つなぐ

-

TOUKAI-0 木造住宅耐震補強助成利用 5年ぶり増 CM効果、駆け込みか

-

規制委審査「分かりにくい」 情報発信不足など指摘 浜岡原発停止12年首長アンケート

-

富士山頂の活用継続を 鴨川仁/静岡県立大特任教授【提言・減災】

-

「流域治水」で被害軽減 静岡県、台風15号踏まえ強化

-

伊豆半島沖地震 発生から49年 南伊豆・中木地区で慰霊祭

-

今国会で活火山法改正を 静岡県など推進連盟、決起大会 都内

-

検討経過の積極発信を 南海トラフ地震対策計画見直し【とうきょうウオッチ/記者余論】

-

不適切盛り土163カ所公表 静岡県、規模は「調査中」 土砂災害警戒区域に16カ所

-

自助の意識と備え訴え 浜松で防災講座 市の対策解説

-

大川小遺族の思い「教訓に」 津波裁判追った映画 浜松で監督あいさつ

-

新地球観、確立した恩師 長尾年恭/静岡県立大客員教授【提言 減災】

-

富士山火山避難基本計画改定 観光客は「帰宅」、複合災害も想定を 藤井敏嗣/検討委員長【インタビュー】

-

来室30万人を達成 焼津市消防防災センター 遊びながら学んで

-

#防災力を高めよう 備蓄収納、無理なくスッキリ ふじのくに防災士に聞く【NEXTラボ】

-

南海トラフ巨大地震対策 「臨時情報」周知強化に意欲 気象庁・大林正典長官インタビュー【詳報「一問一答」あり】

-

県が南海トラフ地震想定訓練 職員参集率8割以上 アプリで被害情報投稿も

-

「地元産」でレトルトハヤシ 伊豆伊東高生開発 田子重などで販売

-

静岡人インタビュー「この人」 「南海トラフ地震臨時情報」の対応計画策定を支援する 福島洋さん(仙台市青葉区)

-

富士山噴火避難、備え見直し 病院や学校、静岡県内230施設が計画作成へ

-

「どう避難」支店ごとに 静岡県内金融機関が災害対策 立地に応じ対応整理

-

新たな水源の在り方探る 台風15号 静岡・清水区 有識者が断水現場視察

-

地震対応計画の作成支援 「南海トラフ臨時情報」発表時 企業向けマニュアルなど

-

災害時の初動迅速化へ浜松市実験 ドローン整備、企業協力

-

富士山火山基本計画で対策追加 教育、福祉の現場に戸惑い 「逃げ遅れゼロ」へ入所者輸送、避難先確保

-

介護施設BCP策定支援へ研修 静岡県内430人受講

-

災害ケースマネジメント普及を 静岡で勉強会 津久井弁護士が講演

-

災害時 歴史資料どう守る 静岡市歴史博物館で講座

-

アンダーパスで車立ち往生 「冠水注意を」沼津の路面に舗装、県が水深表示

-

かるた、人形劇で防災学ぶ 災害の教訓や心得楽しく 浜松

-

静岡市沿岸部をイエローゾーンに 静岡県指定、津波対策促す

-

南海トラフの「半割れ」 数時間から数年後に後発地震も 臨時情報発表、注意促す【語り継ぐ 東南海地震⑦】

-

災害時の救護所 想定し応急処置 富士宮市医師会訓練

-

放水や消火器、地震 親子連れら体験 浜松市北区

-

マンホールトイレの設置法 中学生ら理解 浜松市東区

-

夜間の地震想定 牧之原の訓練7391人参加 東日本大震災12年

-

岩手・山田町 商店街活性化 静岡の支援に報いる再建【再生への道標 東日本大震災12年㊦】

-

復興願い 灯の帯 静岡と浜松でキャンドルの夜 東日本大震災12年

-

非常食に自社製品活用を はごろもフーズが社員向け料理研修会

-

町職員として復興の力に 福島・双葉町 浜松に避難の女性、再び故郷へ【再生への道標 東日本大震災12年㊤】

-

家庭内防災一冊に 静岡県警、4000部配布 ダウンロードも可能

-

掛川市、夜間に津波避難訓練計画 議会で説明

-

追悼キャンドル 常葉大浜松から浜松西RCへ継承 11日、浜松市中区 東日本大震災12年

-

静岡県内6市の沿岸部 イエローゾーンに 津波災害警戒区域

-

沼津「防災かるた」制作 「かんがえる さいがいのない 今のうち」 MV東海、地元PRも

-

「1秒も無駄にできず」津波避難、釜石に学ぶ 当時の教諭と生徒、訓練や教育の大切さ浜松で訴え 東日本大震災12年

-

津波避難の経路 要支援対応確認 静岡県内12市町、8万人が参加

-

避難所開設、受け入れ確認 段ボールハウス組み立ても 焼津・大富第19自主防災会 初動訓練

-

日赤静岡県支部 災害備え炊き出し講習 水を節約、袋で調理

-

カーリース 災害時には返却 宮城・石巻の協会が事業開始 静岡市含む全国4カ所拠点

-

防災かるた「全県版」完成 しぞ~かの魅力と備え満載 市民団体、10年かけ44句選定

-

津波避難施設 環境改善に法的制約も【点検 2023年度静岡県予算案㊥】

-

消防団員ら語る 東日本大震災経験「災害はいつでも起こりうる」 伊豆の国

-

「津波、自分事と認識を」 大震災語り部・高橋さん(静岡大3年)参加 全国の若者が防災課題共有

-

安全安心 持続可能で豊かな地域へ【2023年度 静岡県予算案特集】

-

被災時「共助が人命救う」 三島・加屋町自治会、防災研究報告

-

総合防災訓練へ説明会 重点項目6点確認 湖西

-

原発事故時の第1目的地「避難経由所」 認知まだまだ 地域住民不安も 静岡県原子力防災訓練

-

簡易除染など手順確認 静岡県原子力防災の実動訓練、3年ぶり開催 複合災害に懸念の声も

-

災害時に駐車場提供 ダイナムと御前崎市が協定

-

原発「広域避難計画」実効性に課題 浜岡31キロ圏内の市町公表 4市町「経由所」未定 受け入れ先協議、長引き停滞

-

津波警戒区域 新たに7市 静岡県、防潮堤効果を検証

-

災害対応の救急車を配備 磐田市消防署東部分遣所 放射線防護も想定

-

すごろくで防災楽しく 浜北北部中生 学んで“ゴール”

-

避難の段階的変化課題確認 静岡県原子力防災が図上訓練

-

浜岡で重大事故想定 静岡県が図上訓練 3年ぶり実動訓練も

-

子育て家庭の被災時支援は 浜松・中区で防災シンポ

-

寮所在自治会に防災ツナ缶寄贈 いなば食品

-

津波避難の新標語紹介 静岡県警と湖西署 新居小で防災講話

-

防災情報「見える化」 市職員が講演、自主防紹介も 7カ国の政府関係者、焼津で研修

-

文化財保護へ消防訓練 静岡浅間神社 4年ぶり実施

-

NOKと菊川市 災害支援協定 施設や土地を提供

-

子どもの津波避難意識強化へ 静岡県警が標語ポスター 1月27日披露

-

ゲーム感覚で災害リスク習得 防災ロゲイニング 行政職員ら体験

-

清水区中心部「無堤防」解消へ 防潮堤、1月中にも本体着工 液状化防ぐ地盤改良

-

緊急輸送路 道路ふさぐ恐れある建物 静岡県内300棟以上

-

知的障害者相談員ら 災害時個別避難計画学ぶ 静岡

-

住民集い「わたしの避難計画」作成 伊豆の国・三福区で講座

-

ロゲイニング 地域防災に活用 ゲーム感覚で避難訓練 静岡大防災総合センター副センター長/村越真氏【本音インタビュー】

-

耐震性ない建物 静岡県内337棟 災害時緊急輸送ルート沿い 6割強が伊豆半島

-

ペット同行避難、ポイントは 清水町で研修会 準備など確認

-

チタン製で軽量 扱いやすいスコップ試作 浜松の二輪車部品製造企業 技術生かし災害支援に活用

-

ペット同行避難 訓練重ね模索 鳴き声、衛生面…空間確保など課題

-

高齢化進む語り部 「あと何年」継続に不安 袋井西小で防災の日【語り継ぐ 東南海地震⑥】

-

静岡県の総合防災訓練 9月3日 浜松と湖西で実施

-

災害時に物資や施設提供 掛川市と2JAが協定締結

-

東海・東南海沖海底ケーブル 損傷の可能性 地震観測システム障害 気象庁

-

車いっとき避難所 2カ所250台分追加 富士市洪水対策

-

災害時に備え「ポリ袋調理」 お水は少量、洗い物なし おいしく炊飯、オムレツ、煮物… 静岡新聞SBS浜松総局記者が体験

-

続く休業 油山温泉2旅館「再開へ諦めず」 経営者ら砂防早期整備願う 静岡市葵区の土砂被害/台風15号3カ月

-

どこに補償求めたら… 自宅全壊の佐藤さん、跡地プレハブで再出発 台風15号3カ月/天竜区緑恵台盛り土崩落

-

静岡県内 道路、河川412カ所被害 1月から本復旧工事に着手 台風15号3カ月

-

市役所 耐震補強へ 下田、移転前の全壊防ぐ 閉庁日中心に工事

-

要配慮者避難 あり方考える 浜松で防災セミナー

-

浜松・天竜の盛り土崩落 住民「SOS」生かせず 再発防止の意識、官民で【解説・主張しずおか】

-

防災の共同参画テーマ 中学生優秀作品を表彰 磐田

-

災害前の備え学ぶ 「事前復興」紹介 静大・岩田教授が講座 浜松

-

震災時中高生、子育てに奮闘 「無意識の我慢」影響、指摘も 支える、ケアと交流の場

-

大自在(12月9日)「ハッピーバースデートゥーユー」の1曲分

-

東南海地震教訓、後世に 被災者「犠牲 減らせたはず」 袋井西小で「防災の日」講話

-

煙だ、どうする 園児が避難体験 磐田・豊田西保育園で火災訓練

-

要支援者の対応探る 地域防災の日 「訓練重ねることが大切」

-

自助共助で地域守れ 南海トラフなど想定 「防災の日」に訓練

-

大災害備え住民の命守れ 「地域防災の日」静岡県西部各地で訓練

-

住民連携で備え確認 「地域防災の日」静岡県中部各地で訓練

-

住民連携で備え確認 「地域防災の日」静岡県東部各地で訓練

-

救助資機材輸送を支援 磐田市消防と運送会社協定

-

冠水観測システムを導入 掛川市、台風15号踏まえ

-

段ボールトイレや即席かまど製作学ぶ 藤枝の市民団体が防災教室

-

避難場所、連絡手段...家族で防災考える 伊東で講座

-

浜松・湖西の軍需工場に壊滅的被害 太平洋戦争末期の希少写真㊦【語り継ぐ 東南海地震⑤】

-

火災や救助にドローン導入 12月、富士市消防本部

-

災害情報を円滑発信へ 外国人支援で意見交換 吉田町

-

J3沼津最終戦 地震防災を啓発

いい茶

いい茶