「この現実を世の中に伝えて」能登を一歩離れると「普通」の暮らしが広がるという罪悪感 能登出身記者が思い返す、故郷の美しい風景と“語り部”の言葉

石川県能登町や七尾市で小学校から高校までを過ごした。祭りが豊かな能登町、輪島市の海に沈む美しい夕日、カキを食べた穴水町、吹奏楽コンクールや模試で訪れた珠洲市。それぞれの地域が日常の思い出と結びついている。記者となって8カ月、その故郷で大地震が起きた。

取材で入った現地で目にしたのは一変した風景。高齢化が急速に進み、家もなく人もいない能登が脳裏をよぎった。伝えたい、忘れてほしくないのは美しい風景や未来への願いだ。そして、ある言葉を思い出した。東日本大震災の被災地で聞いた「語り」だ。(共同通信=山崎祥奈)

▽みんなで食卓を囲み笑った祖母の家が…

地震が起きた1月1日は勤務先の秋田県にいた。七尾高校で同級生だった友人が遊びにきていた。2人で新年を迎え、夕方には初詣に出かけた。手を合わせようと列に並んだとき「能登地方で震度7」の速報が鳴った。秋田でも震度3を観測したが、歩いていたためか揺れは感じなかった。「震度7」の文字が信じられない。

観測したのは、祖母の家がある志賀町富来。何度も電話をかけ、ようやくつながった。

「ばあちゃんの家が崩れとる」

電話に出た叔母の声は涙が混ざり、震えていた。当時祖母は1階にいたがかろうじて無事だった。ガガガガというすさまじい音とともに2階部分が落ちてきたという。崩れたのは隣の部屋までで、揺れが収まった後、裏口の隙間から脱出していた。

倒壊した祖母の古い家には思い出が詰まっている。

毎年8月終わりに開かれる「富来八朔祭礼」では、みこしがにぎやかに家の前を通る。暑い夜、縁側に座って、見知らぬ人でも中に呼び、もてなした。整理整頓が苦手な祖母に代わり、母とたびたび一緒にキッチンを片付けに行った。亡くなった祖父の仏壇に手を合わせた。いとこたちと広い家を駆け回り、親戚みんなで集まり食卓を囲んで笑った。何度も敷居をまたいだ家だった。

▽託された思い「世の中にこの現実を伝えて」

友人の多くも被災していた。能登で生活している人はもちろん、休みで遠方から帰省していた人もいた。SNSには安否確認や物資の情報、注意喚起、被害の状況といったたくさんの投稿があふれている。故郷は被災地になってしまった。

「何かできないか」。そう思い、秋田で情報を集め始めた。現場で取材をする、土地勘のない記者のために通れそうな道路を示した地図も作った。

「携帯がつながらない」「道はがたがた」

帰省していた同級生が、避難所になった母校柳田小学校の様子を教えてくれた。数日間の避難所生活を経て、富山の自宅に戻った同級生は「能登を出ると世界がまるで違う」という。

「普通にお風呂に入れて、ネットがつながって、被災地でのあの生活は全部夢やったんかなって思う」

能登から一歩外に出れば、「普通の生活」が送れることに気持ちが追い付かない。自分だけ家族を置いて戻ってきたことに罪悪感があると話した。

「世の中にこの現実を伝えてほしい」

思いを託された。

▽一変した風景、顔合わせ言葉交わすだけで涙

上司から「能登に行ってほしい」と声がかかり、現場に入ったのは1月6日。見慣れた風景は一変していた。

珠洲市役所が面する大通りは緩やかな坂道で、数百メートル先に海が見える。あたりを歩くと、建物は軒並み崩れ、がれきが一帯に散乱していた。海に向かうにつれ、乾いた網、浮き等がアスファルトの地面に横たわる。よく行った商業施設「シーサイド」の入り口にある「新春セール」の赤いのぼりは砂で汚れたままだった。すぐに津波が来たと分かった。

吹奏楽のコンクールがあった「ラポルトすず」は自衛隊の拠点になっていた。友人と写真を撮った駐車場はうねり、割れ目にまで海の波が来ていた。かつての風景と目の前にある現実が重なり、胸が締め付けられた。

能登らしい風景といえば、古い黒瓦の町並みだ。先祖代々家を守ってきた能登の人々の精神性が表れている。海に面した自宅で片付けをしていたトラック運転手の男性(59)の自宅は津波で約20センチ浸水した。「娘にこの家を譲るつもりだった」というが、娘は今金沢にいる。近所の人も「珠洲から離れる」と言っている。海の方を見つめ「俺ももうここには住めんかな」と声を詰まらせた。

元々少子高齢化と人口減少が進んでいた。ゆっくり移ろうはずが、震災で一気に進んでしまうのではないか。家もなく人もいなくなった能登を想像した。

取材の合間に、金沢の親戚の家に避難していた祖母に会いに行った。家を失い、自ら切り盛りする化粧品店の仕事もできない。「大変やね」と声をかけると「生きとっただけよかった。ほやろ」。そう何度も言った。顔を合わせ、言葉を交わすだけで涙が出るほどうれしかった。

▽奮闘する母校の生徒

受験を控えた生徒らの取材をすることになり、母校の七尾高校に行った。最初の数日間は学校自体が緊急の避難場所になったという。避難者が移動したタイミングで「少しでも落ちついて勉強できる場所を」と受験生に限り教室を開放していた。昔お世話になった樋上哲也先生は校長になっていて「できることからやるだけ」と繰り返した。

冷たい風が吹く中、懐かしい校舎を歩いていると、受験生が次々と自習室にやってきた。受験前日に取材に応じてくれた3年生の村井康晟さん(18)は「自宅が傾き、集中できる環境ではないので学校のサポートはありがたい」と笑った。

被災受験生の不安を取り上げた記事は1月10日の新聞に掲載された。受験シーズンに母校で踏ん張る先生と生徒たち。かつて私が日常を過ごした地で、被災しながら自分にできることを精いっぱいやっていた。私が今ここでできることは、現状を伝えることだ。身の引き締まる思いがした。自分の目で見て、現地で聞いた思いが、できるだけ多くの人に届いてほしいと思った。

▽美しい能登を忘れないで

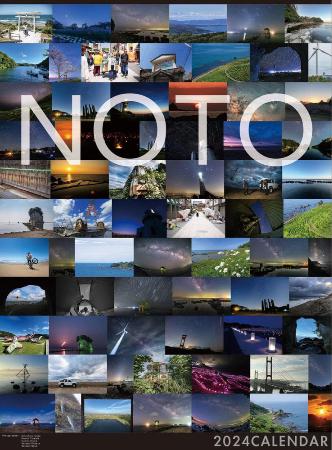

友人の近況を確認しようとインスタグラムを見ていた時、「NOTO」という文字と写真が目に飛び込んだ。写っていたのは私が見てきた、かつての能登の風景。ゆかりのある写真家たちが輪島市や珠洲市など、各地で撮影した写真を使ってチャリティーカレンダーを作るという投稿だった。すぐに取材を試みた。

携わった写真家たちは口々に語る。

「美しい能登の風景を忘れてほしくない」

見附島(珠洲市)の上に輝く星々、ウッドサークル(環状木柱列)が立ち並ぶ縄文真脇遺跡(能登町)、活気ある輪島の朝市、白米千枚田(輪島市)…。

私にとっても忘れられない風景の数々だ。見附島の目の前にあるシーサイドキャンプ場でテントを張り、海に浮かぶ石をたどって島の近くまで行った。縄文真脇遺跡では「真脇ポーレポーレ」の温泉に入った後、ウッドサークルの真ん中に寝そべって飽きることなく星を見上げた。輪島の朝市で友人らと観光客の間を縫いながら端から端まで歩き、道の駅「千枚田ポケットパーク」で棚田の米を使った塩おにぎりをほおばった。

「能登=被災地」ではないと伝えたい。それが写真家たちの思いだ。

私も同じ気持ちだった。発起人の西條聡さん(41)は「復興後に現地を訪れてほしい」と未来に願いをかける。

▽思い出した言葉

同じく震度7を観測した東日本大震災から13年。秋田支局からも取材を続けている。今回の能登半島地震で思い返していたことがあった。

昨年4月の入社後、東北に配属された同期の記者と東日本大震災の被災地を見て回った。宮城県南三陸町で語り部として活動する伊藤俊さん(48)が、津波や地震の被災現場を案内してくれた。次の目的地までのバス移動中にふと外を見ると、更地となった場所に茶色の砂の丘が延々と広がっていた。

「ここには昔学校があった」。バスを止めて言う。

「かつての当たり前の日常を、ここに住んでいた僕らが次の世代に語り継いでいくしかない」

失われてしまった風景や出来事について、伊藤さんは時に楽しそうな口調で話してくれた。

1人で訪れていたら、ただの砂の丘としか思えなかっただろう。私がその丘の前に立ち、人々の営みを想像することができたのは、震災前を知る伊藤さんの「語り」があったからだ。

その時、その人だからこそ語ることができる経験や思いをできる限り聞いて残していきたいと感じた。それを能登半島地震の発生でまざまざと思い出した。

「故郷=被災地」ではない。美しい風景やかつての生活を知ってほしい。語り部の方の思いが再び自分の思いと重なる。自分ごととして伝えることができるのは、その土地で根を張り生きてきた人だ。能登出身の記者として、自分に何ができるのか。どんな場所にいたとしても、心に刻まれた能登での生活を忘れずこの先も伝え続けたい。

いい茶

いい茶