.jpg)

岡崎は西すぎる

今日は浜松城主時代の徳川家康を掘り下げていきたいと思ってます。40年ほど前の大河ドラマでは、家康は織田信長、豊臣秀吉に並ぶ最初からすごい武将という形で描かれていました。今年のドラマの家康は、どちらかというとしょっちゅうどうしようと判断に迷うような武将として描かれています。

よくどっちが本当の家康ですかという質問を受けますけれども、私はやっぱりある程度の年までは、そんなにグイグイと引っ張っていくようなタイプではなく、むしろ周りと協調、相談し合いながら、家臣たちに助けられながら、進んでいったというふうに思っています。

最初に家康が岡崎からこの浜松に移った経緯についてお話します。家康は三河の岡崎の出身です。今川義元が桶狭間で亡くなり、今川軍が撤退した後、元々の自分のおじいさんやお父さんの居城だった岡崎に戻ることができました。最初のうちは、今川と手を切るのか、織田と手を結ぶのか迷ったあげく、結局は今川氏真を見限って、信長と結んで徐々に今川領国だった三河の国を切り取りました。同時に武田信玄と手を結んで、間に挟まった氏真を討って遠江を手に入れました。

三河、遠江の2カ国の国主になった時、岡崎は三河の中でも西すぎるんです。遠江まで所領が増えたら、完全に岡崎は西に寄りすぎてしまう。おそらく信長の示唆もあって、新しく領土を広げた遠江に新しい居城を築こうとなった。最初は見付(現在の磐田市)を選びました。ただ、結局は信玄の脅威で見付での築城を途中で中止しました。

見付断念の背景に武田信玄の脅威

なぜ最初に見付を選んだかと言いますと、かつての遠江の国府(地方の行政庁)があった所。しかも、戦国大名・今川氏のルーツだった、今川初代の今川範国が遠江の国の守護になったときに見付に守護所を置いています。遠江の政治の中心は実は見付でした。だから家康も新しく遠江を支配することになった時点で、本当は見付に城を造りたかった。だけどちょうど城を造り始めた頃に信玄との関係がちょっと悪化してきたんです。もし信玄に攻められたら、見付だと後ろに天竜川が流れているので「背水の陣」になってしまう。これは危ない。むしろ天竜川を天然の守りにして、経済都市として発達していた西側の引馬(現在の浜松市中区)に城を造ったほうがいいとなりました。引馬には今川時代の城がありました。そこに家康は目をつけて、引馬城を拡張する形で浜松城を造りました。

引馬から浜松への改称は信長流

その時に引馬を浜松に改称しました。はっきりしたものは書かれたものはあまりないんですが、馬を引くというのは敗北を意味するので武将にしてみればげんが悪い。当時、浜松荘という荘園名もあり、松平の「松」という字も入っているということでおそらく「浜松」に改称したのではないかと思います。これも実は信長流なんです。この頃、信長の影響下にありまして、信長の考えというようなことも取り入れてます。信長が尾張から美濃に進出していった時に、斎藤家の居城だった稲葉山城を「岐阜城」に改名した。地名を変えて城を移すというやり方は信長流。だからこの頃の家康は、信長の影響を相当受けています。ということで、元亀元年(1570年)に引馬城を浜松城に改称して、岡崎から移ってきました。

あわせて読みたい!「おしえて!家康 おしえて!浜松」

第1回:若き家康は、なぜ出身の岡崎から“浜松”を選んだのか第2回:家康、生涯最大の敗北…「三方ヶ原の戦い」に新説!

第3回:家康、浜松城時代の痛恨事…愛妻と愛児を殺さざるを得なかった「築山殿事件」の真相

第4回:家康は“強い”戦国武将だったのか?実は城攻めが苦手だった!?

第5回:「家康と築山殿に恋愛結婚はありえない!」それでもドラマにNGを出さなかったワケ

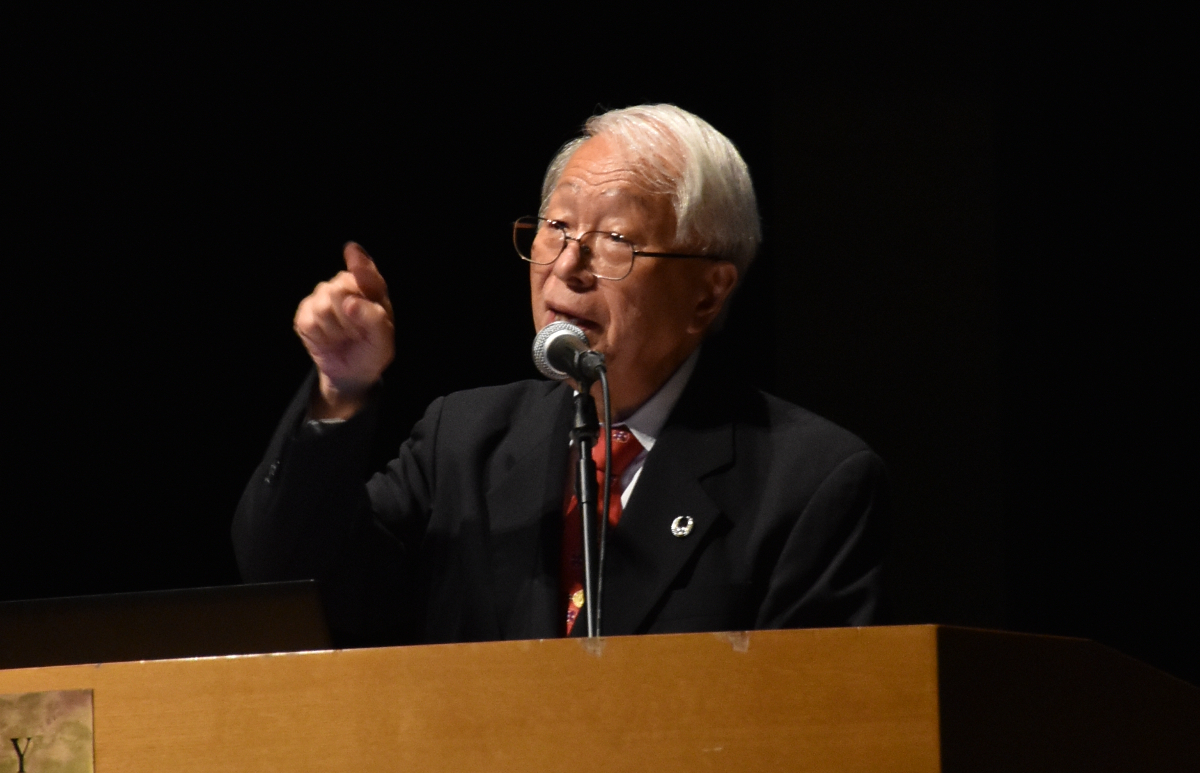

<小和田哲男 静岡大名誉教授>

書籍・講演・メディア出演などを通して戦国史のおもしろさを発信。数多くの大河ドラマの時代考証や歴史番組での解説を担当。SBS学苑では「日本史探訪」などで講師を務め人気を博している。YouTubeでは「戦国・小和田チャンネル」で自身の研究などを動画で配信中。

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る