.jpg)

武田信玄の侵攻は富士川筋からだった!

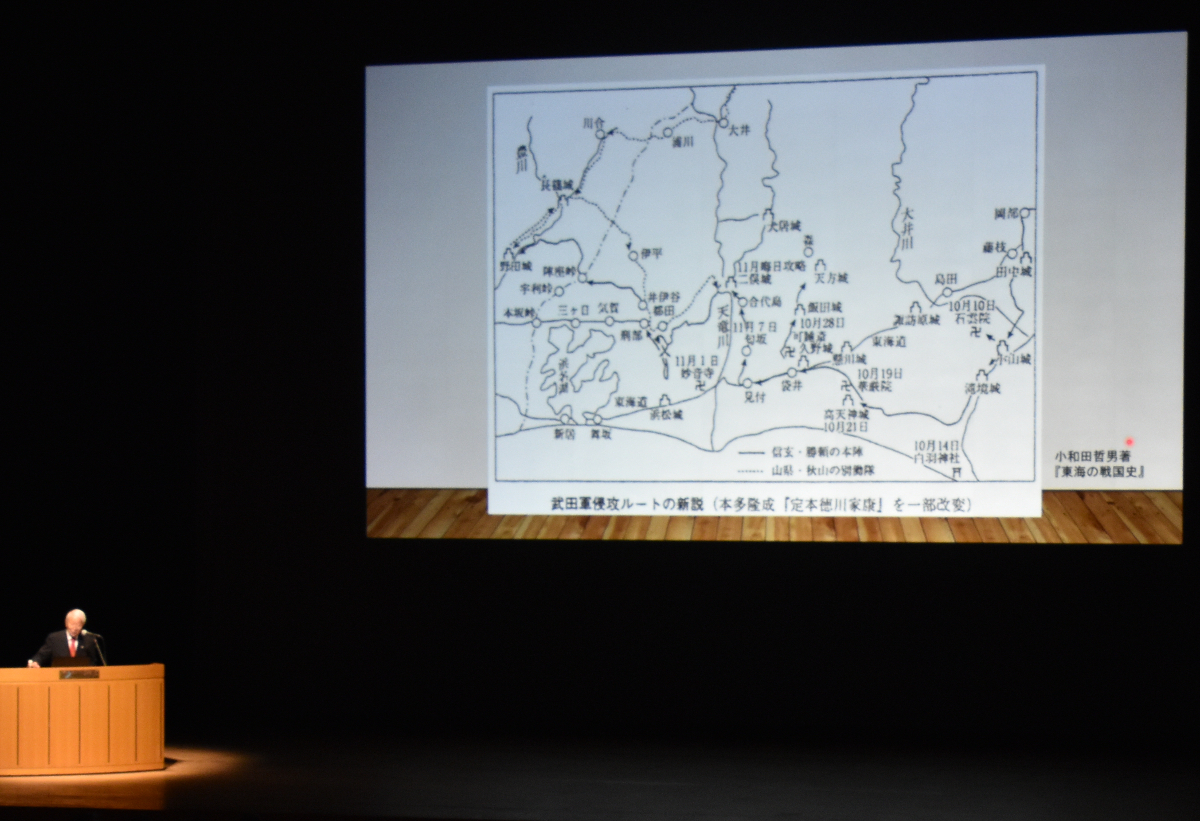

徳川家康はいろいろな戦いをして負けることもありましたが、三方ヶ原の戦いは最大の大敗北でした。浜松に移った2年後の元亀3年(1572年)に、武田信玄が2万5000人という大軍で攻めてきます。これは武田氏の最大動員兵力と言っていいと思います。信玄のこのときのルートは、今の甲府市の武田神社があるところを出て、長野県の方に入り、天竜川を南下してきたというのがこれまでの通説でした。青崩峠、兵越峠を越えて遠江に入ってきて、二俣城を落として浜松へ攻め込んで行ったというのが従来の説でした。最近、そうではなかったという考え方が出てきました。富士川筋を南下し、駿河から大井川を渡って遠江へ。さらに現在の掛川市にあった高天神城の横を通って見付、二俣を落とし、浜松に攻め込んで行ったという新説です。現在のところはこの新説が受け入れられています。

なぜ家康は城を飛び出した?

問題はなぜ家康が浜松城に籠城しないで、飛び出してしまったのかという点。これも従来の説は「若気の至り説」でした。このときはまだ31歳という若さ。信玄が自分の城を攻めない三方ヶ原から三河に向かいそうになったので「なんで俺の城を攻めないんだ」とカッカして、無謀にも飛び出したという説が主流でした。最近は、織田信長の要請があったと考えられています。「武田軍がそのまま三方ヶ原を通過して三河、尾張、美濃と攻め込んで行くのを食い止めろ」という指示が信長から与えられていたので飛び出した、というのが最近の説になります。

このときの信玄の出陣の狙いは領土を広げるためのいわゆる「遠江、三河奪取説」が

主流でした。ところが、これも「(現在の浜松市西区にあった)堀江城を攻めるための出陣だった」という新説が出てきました。根拠になった史料が「信長公記」。織田信長について一番詳しく書かれた伝記で、そこに堀江城に関するくだりがある。だから、家康はカッカして飛び出したのではなく、堀江城を取られたら大変だということで誘い出された、武田軍の行動をなんとか食い止めようとしたということが言えるのではないかと思います。

信玄の目的は上洛か 邪魔だった家康

さらに「朝倉義景宛 武田信玄条目」という史料が注目されるようになってきました。これによって従来の「遠江、三河奪取説」から「上洛説」が言われるようになりました。一番後ろの方に、元亀3年11月19日という日付があります。この文書の8条目が重要。来年の5月になったら出陣してくださいよと信玄が義景に手紙で呼びかけています。信玄は翌年の5月に信長との最終決戦を考えていたということを証明する文書が残っていたということです。要するに、信玄の三方ヶ原への進軍は上洛が目的で、途中で邪魔になる家康を討とうということだったとなります。家康は三方ヶ原の戦いで8000人の兵の1割に当たる800人を失う大敗北を喫しました。家臣の1割を戦いで亡くすというのは滅多にあることではないので、家康としても生涯最大の敗北と言っていいと思います。

あわせて読みたい!「おしえて!家康 おしえて!浜松」

第1回:若き家康は、なぜ出身の岡崎から“浜松”を選んだのか第2回:家康、生涯最大の敗北…「三方ヶ原の戦い」に新説!

第3回:家康、浜松城時代の痛恨事…愛妻と愛児を殺さざるを得なかった「築山殿事件」の真相

第4回:家康は“強い”戦国武将だったのか?実は城攻めが苦手だった!?

第5回:「家康と築山殿に恋愛結婚はありえない!」それでもドラマにNGを出さなかったワケ

<小和田哲男 静岡大名誉教授>

書籍・講演・メディア出演などを通して戦国史のおもしろさを発信。数多くの大河ドラマの時代考証や歴史番組での解説を担当。SBS学苑では「日本史探訪」などで講師を務め人気を博している。YouTubeでは「戦国・小和田チャンネル」で自身の研究などを動画で配信中。

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る