.png)

みなさん、こんにちは!

編集局紙面編集部の遠藤竜哉です。

6月からこのコラムを始めて、思いつくままに筆を走らせてきましたが、読んでくれる方々や同僚から、いろいろな声をもらうようになりました!

その中に、このような質問がありました。

「クラシックが好きなのは分かったけれど、なんで好きになったの?」

確かに、そのあたりは書いていませんでした!

というわけで、今回は私がクラシックを聞くようになったきっかけを少しだけご紹介します。

最初に触れたのは、小学校の劇でした

最初にクラシック音楽に触れたのは、小学校(5年生?)の学芸会だったと思います。たしか「シューベルトの人生を紹介する」というような趣旨の劇でした。し、し、渋い…。

目立つことが好きではなかったので、舞台に立ってセリフを言ったり歌ったりする役回りはなんとか免れたのですが、先生に「じゃあこれね!」と、渡されたのが縦笛と鍵盤ハーモニカ…。

劇中でシューベルトの楽曲の一部を演奏する“音楽部隊”の一員になりました。

当時、私はスポーツ少年で、楽譜は読めないし、そもそも音楽には興味がないし、音を間違えると先生に怒られると思っていたので、全く乗り気ではありませんでした。

実際、演奏はダメダメ。

ただ、その時に知った曲が全ての始まりだったのです。

「未完成交響曲」にハマった

何曲かあったはずですが、ビビビと来たのは「未完成交響曲」でした。シューベルトの最も有名な作品の一つで、通常は4楽章まである交響曲にもかかわらず、なぜか第2楽章で書くのをやめてしまったーというミステリアスな作品です。

第1楽章の冒頭、たった数十小節の演奏だったはずですが、音楽が持つただならぬ雰囲気に引き込まれて、オーケストラのCDを聴くようになりました。

中学入学前から、どんどんハマっていき…

「未完成」から入り、ドヴォルザークの「新世界より」、ベートーヴェンの「第九」、チャイコフスキーの「悲愴」など、表題やニックネームのついた交響曲を聴き始め、どんどん夢中になっていきました。中学に入ると、吹奏楽部で金管楽器を始めました。女子が圧倒的に多く、学年で男子部員は2人だけでした。

クラシック音楽だと、作曲家も指揮者も男性ばかりなのに、なんで部活は女子ばかりなのだろうと不思議でした。

偶然手にした、ある本

もう一つ、ここで大きかったのが、ある本の存在でした。近所の本屋で「カラヤン全軌跡を追う」(音楽之友社、1996年)というムック本を偶然手にし、表紙に指揮者が写っているからきっとオーケストラの本だろうと思い、買いました。

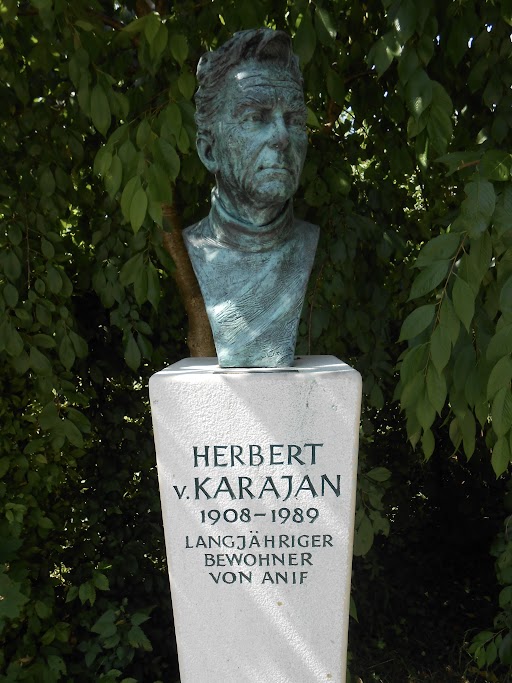

カラヤンとは、20世紀を代表する巨匠指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤン(1908〜1989年)のことです。

その時はカラヤンの名前すら知りませんでした。

カラヤンはレコーディングの数が多く、この本では、1930〜80年代のレコード・CDが500点ほど紹介され、詳細な演奏会記録も載っていました。

この本をパラパラ見ているうちに、カラヤンのレコーディングの内容(録音年代、オーケストラ、共演者、ジャケットなど)をほぼ覚えてしまいました。

カラヤンはレパートリーの広い指揮者でしたので、レコーディングのリストは有名な楽曲をおおむね網羅していました。さらには、オケが楽団名に冠している都市名や、公演地などを通して、欧米各地の主要な地名も覚えました。

年表もあり、第二次世界大戦から冷戦、EUの成立期にかけてヨーロッパで何が起きたのか、知るきっかけにもなりました。

だいぶ偏った知識でした…

ただ、知識の偏りは否めませんでした。例えば、カラヤンはショスタコーヴィチの交響曲を第10番しか録音していませんので、私にとっては長らく「ショスタコ=(イコール)10番」(入門には、第5番「革命」、第7番「レニングラード」などが一般的でしょう)でした。

マーラーの交響曲は、4、5、6、9番(加えて「大地の歌」)以外は録音しなかったため、私にとっては、最も聴きやすいだろう第1番「巨人」、第2番「復活」などはむしろ遠い存在で、だいぶ後になってから知りました。

一方で、ニールセンの第4番「不滅」や、オネゲルの第3番「典礼風」などはカラヤンの録音があるため、かなり早くから楽曲名を知っていました。

シベリウスは、図書館でたまたま借りてきたカラヤンのCDが、最も難解とされる第4番だったため、有名な2番や1番を全く知らない時期から「シベリウスといえば4番だよね」という、かなり屈折した少年でした…笑!

わあ、いかんいかん!話がマニアックになってきました!

ここからは、カラヤンのお墓参りに行った時のお話です。

カラヤンのお墓参り

10年ほど前、思い立ってカラヤンの墓参に行きました。カラヤンのお墓は、オーストリアのザルツブルク近郊にある「アニフ」という村にあります。ザルツブルクの中心地からバスに乗って、教会を目指します。

楽壇の「帝王」とまで呼ばれたカラヤンのお墓ですが、とても質素で、輝かしい名声とは別の、カラヤンの本当の人となりを見るようでした。

カラヤンと会ったことがあるわけでもないのに、大恩人にようやくあいさつできたような気がして、思わず心の中で「クラシック音楽の世界に導いてくださり、ありがとうございました」と言いました。

思いがけず“静岡県勢”と“対面”

ちなみに、教会の近くにはカラヤンの像が建っています。

そして、その横にもう一人の像がありました。

沼津市出身でソニー社長などを歴任した故大賀典雄氏。カラヤンと長年の親交があり、CD開発などに共同で尽力。アニフのカラヤン宅で会談中、発作に見舞われた巨匠の最期を看取ったとも言われる人物です。

大賀氏は、旧制沼津中学から東京芸術大、ベルリン国立芸術大で声楽を学び、その後、縁あってソニーに入り、産業界に大きな足跡を残した方です。

説明を見ると、アニフにソニーの工場を作った功績が讃えられているようでした。

静岡から9000キロ以上離れた場所で“県勢”と対面するとは!

大変だった日本への道のり…

実は、この時の一人旅、日本への帰路が大変でした。フライトの時間にザルツブルクの空港へ行くと、搭乗便が何らかの理由でキャンセルされていて、乗り継ぎ地のウィーンまで飛ぶ見通しが立たないことが発覚!

ギリギリのスケジュールを組んでいたので、焦りました。

ウィーンまで260キロのドライブ

航空会社のカウンターでワーワー言っている外国人の方がいたので、私も行って「アンビリバボー」「オーマイガー」などとアピールしたものの、埒があかず。そこへ、日本人のご夫妻がやってきました。

同じ経路で帰国予定とのことで「もうタクシーでウィーンまで行っちゃいましょうか」という話になり、約260キロのドライブになりました。

直線距離で、だいたい静岡から大阪くらい。

ただ、助手席に乗ったのがまずかった…笑。

地元の話を少しだけしたところ「シズオカって日本のどのあたりですか」「都会ですか、それとも田舎ですか」「フジサンは見えますか」…等々。

うわ、始まっちゃった…

タクシー運転手の女性の質問とトークが延々と続き、意識もうろうに…。

ウィーンに着くころには「やっと終わった〜」という、別の意味での達成感でいっぱいでした笑。

ウィーンでちょっとだけ寄り道をしてくる計画はダメになってしまいましたが、強烈な思い出が残りました。

カラヤンは1989年7月16日没。

今から34年前の夏のことです。

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る