こんにちは紙面編集部の遠藤竜哉です。このシリーズのタイトルは「しずおか音楽Fantastique(ファンタスティーク)」

名付けたのは他ならぬ私自身ですが、詳しい方ならもうお気付きですよね?

そう、フランスの作曲家エクトル・ベルリオーズ(1803〜1869年)の代表作「幻想交響曲(Symphonie Fantastique)」から引用しました。

原題のFantastique、英語で言えばFantastic(ファンタスティック)ですね。

残念ながら、私はフランス語が分かりませんが、Symphonie Fantastiqueは「サムフォニ・ファンタスティーク」と発音するようです。数年前に東京・神保町で見つけた「レコードによるロマン派の音樂」(1937年、あらえびす著)という本があり、ここでは「幻想的交響曲」(※まだ表記が揺れていたと思われる)という標題の横にカタカナで発音ルビが記されています。

ネットで調べてみると、確かにネイティブの発音に近い!おお、なんか良い感じ!それ以来、幻想交響曲の「ファンタスティーク」という響きは、すっかり私のお気に入りになりました。

クラシック音楽の曲名と呼び方

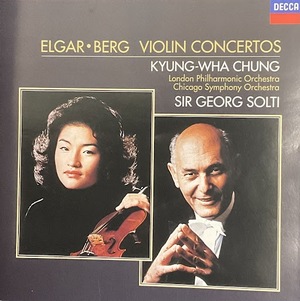

日本のクラシック音楽の世界では、作品名を略して呼ぶ習慣があり、幻想交響曲のことを多くの人は「ゲンソウ」と言います。例えば、ブラームスの交響曲第1番は「ブラ1」。ドヴォルザークの8番は「ドヴォ8」。メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲(コンチェルト)はメンコン。リヒャルト・シュトラウスの「アルプス交響曲」は「アルペン」。バルトークの「弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽」は「ゲンチェレ」などなど。ブラームスの「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」はドイツ語の原題が「Das Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester」ですから、Doppelkonzert(ドッペル・コンチェルト)から一部を抜き出して「ドッペル」と呼びます。英語で言えば「double(ダブル)」ですね。

通称やニックネームがよく知られている、例えば、ベートーヴェンの「第九」、ドヴォルザークの「新世界より」、シューベルト「未完成」などは、素直にそのまま呼ぶのが一般的かと思います(皆さまも、たぶんそうですよね??)

原題を調べると、おもしろい

さてさて、このように日本独自の呼び方も定着しているクラシック音楽の作品名ですが、幻想交響曲のような標題音楽(物語や情景、テーマなどに即して作曲された曲)の場合、原題のニュアンスを知っておくことがとても大事です。そこで「Fantastic」や「Fantastique」の意味を調べたところ、結構おもしろい!

形容詞では「幻想的な」「素敵な」「素晴らしい」のほかに「奇想天外な」「気まぐれな」「途方もない」など、幅広い使われ方が存在します。古い用法では、名詞で「空想家」「変人」という意味もあるとか…。うわ、ナルホド…。

つまり「Fantastic」や「Fantastique」は「良くも悪くも、ぶっ飛んでいる」というようなニュアンスを持った言葉のようですね。

日本語で「幻想交響曲」と言うと、ロマンチックな曲を想像するかもしれませんが、実は極めてサイケデリックな曲と言われています。

名前は「交響曲」ですが、全く交響曲の形式で書かれていませんし、曲の後半(第4、5楽章)ではギロチンが出てきたり、魔女が飛び回っていたり、もう収拾がつきません笑。一方、ド派手なオーケストラの技術がてんこ盛りで、国内外を問わず、高い人気を誇っています。

私は、初めて本格的なオケの生演奏を聴いたのが幻想交響曲だったのですが、もうビックリ仰天でした。それまでに聴いたことのある「音楽」とは別物の「音の塊」が体当たりしてきた感じ。外国人のマエストロが汗びっしょりになりながら指揮台の上でピョンピョン飛び跳ねていました。超高速で駆け抜ける第5楽章を聴き終えた時には呆然。でも今考えると、その感覚こそFantastique!!でした。

ベルリオーズの自由な発想

ベルリオーズは医者の息子で、実際にパリの医大に入学したこともあったようですが、ピアノの専門教育を受けたことはなかったようです。普通はコンプレックスに感じると思うのですが、ベルリオーズは一味違うんですね。ピアノがあまり弾けないおかげで「鍵盤の束縛から解放される」「ありきたりな和声の誘惑から逃れることができる」とポジティブに捉えていました。まさに鋼のメンタル。彼だからこそ、ベートーヴェンの死後わずか3年で幻想交響曲(1830年)を発表できたのですね。

この「しずおか音楽Fantastique」は、それほどぶっ飛んだ内容にはなりませんが、あまり枠に囚われず、できるだけ自由な発想で書いていきたいと思います。

やっぱりすごいぜ、デュトワ

さて「幻想交響曲」のマイ推薦盤を挙げておきます。ともに比較的入手しやすいものです。

・シャルル・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団 1984年録音

・クラウディオ・アバド指揮 シカゴ交響楽団 1983年録音

デュトワ盤はこの曲のお手本かつ、オーケストラという組織の可能性を示すような演奏。アバド盤もシカゴ交響楽団の超高性能を発揮した名演で、超高精細画像を見ているような気分になります。

ちなみに、幻想交響曲の第5楽章では、魔女の饗宴の後で教会を思わせる鐘の音が響き、シーンとする場面があるのですが、アバド盤ではここで、広島の「平和の鐘」を使用しているそうです。

では、今回はこの辺で。

皆さまもFantastiqueな日々をお送りください。

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る