(市川)5月末、御前崎市議会の議長ら7人が、本年度一般会計当初予算に計上された御前崎市・白羽地区の幼保こども園の再編統合事業について、実施スケジュールや、新設園の運営方法を見直すよう御前崎市長に要望していたことがわかりました。市議側が予算議決からわずか2カ月で、執行部に計画変更を求めるのは異例です。要望に参加していた議長と副議長が、責任を取って役職を辞任しました。

(山田)御前崎市議会のゴタゴタですけども、僕は「なんか揉めてるな」って感じでしかわかってなかったんですが。

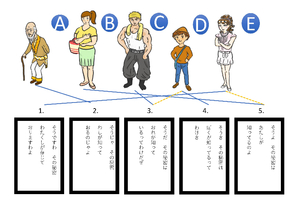

(市川)自治体の予算は大体、毎年3月に4月から翌年3月までの1年間分を議会に提出してそれを可決するっていう流れになるんですね。その予算の中の1項目に、「幼稚園と保育園とこども園を統合して、新しいこども園を作ろう」という議案(民間への設計補助費)があったんですが、15人いる御前崎市議のうち7人が「一度可決はしているんだけど、もうちょっと慎重な対応をしないか」ってことを市長に秘密裏に言いに行ったという事案がありまして。それを聞いた残りの8人の市議が、「これは議決権限の重みを理解していない」ということで問題視しました。面会に行った7人の中に議長と副議長という議会の責任者がいたので、2人が役職を辞めたというのが今回の話なんですね。

(山田)決まったことを後から言わないで、「その時に言ってよ」という。

(市川)3月に可決していたので、そのときに議論すればよかったし、社会情勢が変わって反対になりましたっていうことであるならば、公の議会の場で「変えた方がいいんじゃないか」って言う方がまだ良かったと思います。7人が連れ立ってこういうふうに市長に言ったことはどうなのかっていう話になりました。

(山田)確かにそれが通ったら何でもOKになりますもんね。

(市川)この件については、市議会が調査特別委員会を設置して、何があったのか、実際にどういう要望を市長にしていたのかを追及していくことになりました。現在進行形の話なので、直接の論評はここでは避けようと思います。一般論として、議員の役割って何だろうということを考えようかなと今日は思ってます。

今回は「議決権限の重み」という言葉が出てきました。市議会では予算や条例、人事案件などが主に議決されるんですけれども、この中で、予算っていうものがやっぱり一番「重い」とされてるんですね。

(山田)皆さんの税金を使いますもんね。

(市川)基本的には市民生活に最も影響あるのが予算。僕らの周りにある自治体の事業は大体が予算に紐づいてるものなんですよ。その原資は税金で、僕らが所得税とか住民税とか消費税とかいろんな形で納税しているお金を使い、知事や市長のような人が決めているものなので、予算というのはものすごく大事なものなんですよね。

議会には行政を監視する役割も

(市川)今回御前崎市議会で起きたことは予算に関することだったので、議決権限は重いと確かに言えるとは思います。一方で、6月3日の静岡新聞に、鳥取県知事や総務大臣などを歴任した片山善博さんという方が書いた論評が興味深い内容でした。

片山さんは4月の統一地方選で投票率が下がったことの原因として、地方自治に対する住民の関心が低くなっていることを指摘してます。低くなったのは、予算の審議が形骸化、セレモニー化しているからだとおっしゃってるんです。

議会は基本的には知事とか市町村長が編成した予算案を審議するんですが、その過程で修正されたり、否決されたりすることってほとんどないんですよ。審議はやっているけれども、そのまま通っている。これを片山さんは「形骸化」と言っています。片山さんは、「審議とは名ばかりで、実質的にはほとんどしていないに等しい」とまで言っていて。

なぜそうなるかというと、予算案を議会に提出するより前の段階で、議会の多数派の議員と、自治体側と内々に調整が行われていて、議会に提出する段階ではもう既に議論が終わっていると解説しています。僕もいろんな議会を取材してきたんですけれども、片山さんの指摘は私の実感とまさに重なる話でした。

(山田)議会って、「いやそれちょっとお金使いすぎじゃない」とかそういう議論がガンガン飛ぶものじゃないんですか。

(市川)少数派の人たちがガンガン言うことはあるんです。だけどその少数派が何か言ったって、過半数の人間はもう話が済んでいる。片山さんは、ガチンコで予算の審議をやって議論が活発に行われればおのずと住民の地方自治に対する関心が高まるんじゃないかっていう主張をされたんですよ。

(山田)おっしゃる通りですね。

(市川)ただ僕が静岡県政を取材していたとき、2022年度の県の予算案が修正されたことがありまして。修正は県政史上2度目のことでした。川勝知事の側近と言われていた非常勤特別職の補佐官が3人いたんですが、自民党は報酬が高すぎるなどとして予算案から削除するよう主張したんです。それで予算案が修正されて補佐官3人が県庁から去るという展開だったんですよ。結構驚きで、当時、新聞の1面などに書いていました。

(山田)そんなことがあったんですか。

(市川)この話は、県議会が持っている健全な県政の監視機能が働いたんじゃないかと思います。ただ、一方で不当な人事介入ではないかという意見もあって。川勝知事という県民に支持された人間が選んだ人を、県議会が勝手にやめさせていいのかというような議論もあり、冷静に見極める必要があるなと思っていました。

ただ、予算修正を主導していて、県議会の監視機能を果たした当時の自民党静岡県連の幹事長は、その後の県議会選挙で落選しちゃったんです。落選には複合的な要因があるんですけど、「そういったことをやっても、地元に帰ったら落選しちゃうのか」とモヤモヤしました。県議会とか議員の役割って何なんだろうなっていうのを考えさせられた一件でしたね。

(山田)自治体の予算に対してわれわれももう少し目を向けて注目すべきなのかもしれませんね。今日の勉強はこれでおしまい!

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る