「一緒にNIE」は静岡新聞の「教育」欄で2011年4月にスタートし、2015年4月から「月刊 一緒にNIE」で連載しています。 日本新聞協会認定の県内のNIEアドバイザーたちが教諭や保護者に NIEをやさしく解説し、授業活用のヒントを示しています。NIEへの理解を広げるため、ご活用ください。

一緒にNIE

御前崎中 地元のニュース SDGs視点で 総合学習、国際的な考え方養う

2025年10月05日(日)付 朝刊

■御前崎中 地元のニュース SDGs視点で 総合学習、国際的な考え方養う

NIE実践指定校の御前崎中(牧之原市)は総合学習の授業で、持続可能な開発目標(SDGs)を学ぶために新聞を活用している。地元のニュースから取り組み事例を知ることで、貧困や環境問題など国際的な考え方を身に付けている。

「SDGsに関連すると思う記事を探してみましょう」。3年生の授業で教員が呼びかけると、生徒たちが一斉に新聞を広げた。

生徒は選んだ記事をスクラップし、それぞれの記事が17ある開発目標のうちどれに関連するか、番号を記していった。ダイバーが海底にあるごみを引き揚げたという話題は「目標14 海の豊かさを守ろう」、介護施設を巡回する移動販売車の記事は「目標2 飢餓をゼロに」などと、記事をSDGsに結び付けた。

スクラップした新聞記事を発表する生徒

新聞記事とSDGsとの関連を議論する生徒

4~5人のグループを組み、自分が選んだ記事について、記した番号とその理由を説明していった。同じニュースでも生徒によって付けた番号が異なることもしばしば。議論が白熱するグループもあった。

例えばコメの価格が高騰しているという話題。コメが高くなり食べられなくなる人が出てくるため「目標2 飢餓をゼロに」と関連する-という消費者目線の主張があった。これに対し価格が安いままでは農家が苦しいとして「目標8 働きがいも経済成長も」に当たるのではないか-という生産者目線の意見も出た。

取り組んだ藤原伊吹さんは「SDGsと聞くとスケールが大きく難しい話だと思っていたけれど、県内の話題も関係していると知ることができた。グループワークでは一つの記事でも多様な考え方が出てきて勉強になった」と振り返った。

3年生は本年度、総合学習の授業を通じてSDGsについて学んできた。自身が関心のある目標項目を選び、実現に向けた課題などをリポートにまとめた。今回の授業はこれまでの学習の応用に当たるという。

3年学年主任の山口祐輔教諭は「実際に地域で行われている具体的な活動を知ることで、SDGsの国際的な考え方を身近に感じてほしい」と狙いを話した。

(榛原支局・沢口翔斗)

SDGsに関連する記事に付箋を貼る生徒=6月、牧之原市の御前崎中

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(95)新聞投稿から交流に発展(塚本学教諭/常葉大常葉中・高)

日本は今年、戦後80年という節目を迎え、新聞には戦争に関する記事や写真がたくさん掲載されました。そこで、「焼き場に立つ少年」という写真から戦争について高校の生徒に考えさせました。

米従軍カメラマンが原爆投下後の長崎で撮影したとされ、10歳くらいの少年が、口を固く結びながら真っすぐ立っています。少年は亡くなった幼子を背負っていて、その火葬の順番を待っているとされます。生徒の一人が、「戦争ではどちら側も『正義』を主張する。立場や見方、考え方で正義は変わってくるから、私にはどちらが正義か分からないが、苦しむのはいつも社会的弱者だと分かった」と感想を書きました。

この文章を新聞に投稿したところ、読まれた方から新聞社を通じて手紙をいただきました。「若い方々に戦争の悲惨な現実を知ってほしい。この写真に関する資料を持っているのでお譲りしたい」とのことでした。生徒は「私が持っているよりも、授業で活用してほしい」という希望がありましたので、学校の預かりにしました。

投稿が本当によく読まれていることを再認識したのと同時に、新聞を通じた交流ができたことを大変うれしく感じた出来事でした。

第30回NIE全国大会 時代を読み解き 命を守る 困難乗り越える力、新聞から

2025年09月07日(日)付 朝刊

■第30回NIE全国大会 時代を読み解き 命を守る 困難乗り越える力、新聞から

教育に新聞をどのように活用できるかを考える「第30回NIE全国大会」(日本新聞協会主催、神戸新聞社など主管)が7月31日~8月1日、神戸市で開かれた。スローガンは「時代を読み解き、いのちを守るNIE」で、約1800人の教育・新聞関係者が集まった。

1日目の全体会では、大会実行委員会の竹内弘明委員長が基調提案として、真偽不確かな情報が社会にあふれ、インターネット上の悪口や中傷で人の命が奪われることもあると指摘。「正確な情報を取捨選択し活用する能力を身に付け、インターネットとうまく付き合うために、新聞やNIE活動は有効だ」と述べた。

パネル討議には、日本新聞協会NIEアドバイザーで兵庫県西宮市立浜脇中学校の渋谷仁崇主幹教諭らが参加した。高校生だった1995年、阪神大震災で被災した渋谷教諭は、何もできずもどかしい思いをしたという。そうした自身の経験をもとに、新聞を通じて防災や減災を考えてもらう授業を行ってきた。「これからの災害に向け、生徒が自分事として考えられるよう取り組みたい」と話した。

司会を務めたジャーナリストの池上彰さんは「伝える側にとって一番大事なことは、情報を正確に早く伝えることだ」と強調。その上で、記録だけでなく戦争や大災害を体験した人たちの記憶を次の世代に伝承するのは、地元の新聞の役目だと締めくくった。

記念講演では、作家の小川洋子さんが登壇し、交流サイト(SNS)の画面に表示される言葉は、相手が発した言葉の本当の意味を伝えてくれているとは限らないと述べた。一方で、「情報は受け取った側の人間性や人格が問われる。自分に関係ないとすぐに切り捨てるのではなく、受け取る側の心の余裕、包容力をぜひ若い人に育ててほしい」と訴え、「その力を養うには文学を勧めたい」と力を込めた。

2日目は公開授業や実践発表が行われ、熱心に意見が交わされた。

来年の全国大会は広島市で開かれる予定。

(共同)

<想像力を育むことが重要 小川洋子さん記念講演>

小川洋子さんの講演要旨は次の通り。

自分とは価値観が違う他者のことを想像し、言葉でつながれるのは、人間だけ。だからこそ想像力を育むことが重要だ。

例えば人間には、誰かが「死にたい」と言ったとしても、心の中では「死にたくない」と思っていることを感じ取る力がある。交流サイト(SNS)は、小説や新聞と違い、言葉を文字通りにしか受け取れない。言葉の向こう側を感じることができないと思う。

人間の心に届きやすいのは、五感に直接訴えかけてくる物だ。紙の感触やインクのにおい...。かつて「源氏物語」の時代は、文字を書こうとすれば墨をする運動から始まった。デジタルの時代では、肉体が置いてけぼりにされている気がする。

今の自分が関心がない世界の方が何千倍も広く、それを知れば大事なことと出合えるかもしれない。その意味で、さまざまな情報が視界に全部収まる新聞は魅力的だ。

(共同)

小川洋子さん

<スクラップで主体的な学び実現 兵庫の中学校、全校生徒が取り組み>

兵庫県西宮市立浜脇中学校は、全校生徒約800人が各自で「NIEノート」(記事スクラップ)を制作している。公開授業では、3年生の生徒がそれぞれ切り抜いてきたニュースについて発表し合った。

ある男子生徒は、ロシア・カムチャツカ半島付近を震源とする地震を巡り、総務省が情報の信ぴょう性に注意を呼びかけたという記事に注目。インターネット上で自身が住む地域に「津波警報が出ている」と目にしたが、実際は津波注意報で、「善意の拡散がこうしたデマを生む。メディアリテラシーは、自分の命を守るために大切だと感じた」と述べた。

発表が一巡すると、渋谷仁崇主幹教諭は、新たに配布した新聞紙から「熱いものを探してみよう」と提案。生徒たちが熱中症対策や地球温暖化に関する記事を挙げたのを確認した上で、「こんなふうに社会って全部つながっている。さらに新聞には、命を守るアイデアもたくさん載っている」と話し、「熱中症保険」などの取り組みを紹介した。

生徒から「NIEの授業がなかったらニュースに興味がなかった。最近は『このニュース、授業で考えたことあるな』と思う機会が増えた」などの感想が出た。

(共同)

第30回NIE全国大会で開かれたパネル討議=7月、神戸市

<防災をテーマに本県3校が展示>

分科会会場では、全国の学校や団体のNIE実践を発表するポスターが展示された。静岡県からは「防災」をテーマに3校が参加した。常葉大常葉高は本紙を通じ能登の中学生との交流を機に考えた「女性専用避難所」についてまとめた。NIE実践指定校の御前崎中は南海トラフ巨大地震に備えた記事学習や防災新聞発行を紹介、同じく桐陽高は2011年から福島県で行う被災地研修で復興支援や地域交流により災害時に役立つ人づくりを報告した。

(静新)

「防災」をテーマにまとめた県内3校のポスター=8月1日、神戸市の甲南大

主体性、対話の学び 新聞から 新規実践6校が抱負

2025年08月03日(日)付 朝刊

■主体性、対話の学び 新聞から 新規実践6校が抱負

日本新聞協会はこのほど、2025年度のNIE実践指定校を全国で514校決定した。県内は新規6校と昨年度からの継続6校の計12校。主体的・対話的な学びを深めるため、新聞を活用した教育活動に取り組む。活動は2年間。新規校に抱負を寄せてもらった。

<2025年度NIE実践指定校>

【新規】長泉南小、静岡西奈小、常葉大橘小、菊川堀之内小、浜松富塚西小、相良高

【継続】東伊豆熱川中、静岡清水第六中、御前崎中、浜松浜北北部中、桐陽高、沼津視覚特別支援学校

長泉南小 瀬戸浩孝教諭 <多様な価値観の理解へ>

高学年を担任している私は、子どもたちが多様な情報に触れる今、「自分の意見を持ち、他者の価値を認める力」を育てたいと考えています。多様な価値観があるからこそ、対話が生まれ、深い学びにつながります。

新聞は、じっくり読む時間と中立的な視点を通して、子どもたちの思考を深め、視野を広げる手助けとなります。NIE担当として、子どもたちが主体的に問い、考え、学び合う実践を大切にしていきたいです。

静岡西奈小 藤井智之教諭 <情報を活用する力 期待>

本校では、子どもたちが「社会とつながっている自分」に気付き、主体的に学ぼうとする力を育てていきたいと考えています。

新聞を教材として活用することを通して、読み比べる活動=情報を多方向に捉える力▽調べ学習や資料としての活用=自ら問いを持ち、情報を読み取り活用する力を育てていきます。

また、今起きている出来事から、学習への関心の高まりや学んだことが実社会とつながっている実感が得られることを期待しています。

常葉大橘小 加藤直子教諭 <生きる力のアイテムに>

「なるほど!」と子どもたち。6月、備蓄米についての新聞記事を朝の会で取り上げました。世間では備蓄米、古古米などのワードが飛び交ってはいるがどういうことなのか...と疑問に思っている子どもが多かったようです。そこで新聞を基に読み解くと、大変納得した様子でした。

新聞は、子どもの知的好奇心の向上を促します。好奇心をもって新聞を読み、友達との対話を通して個々の価値観を構築していきます。新聞が人生に役立つ「生きる力のアイテム」として、子どもたちの生活に浸透する実践を試みたいと考えます。

菊川堀之内小 小倉慎一郎教諭 <教科の枠を超えて学ぶ>

現代社会の大きな課題から、知らない場所で起きている小さな出来事まで、世の中と私たちをつなぐ「社会科的」な魅力。プロの記者の卓越した文章力を介してそれを感じ取れる「国語科的」な魅力。情報を比較し、選ぶという、今を生きる上で必要な力を付ける「情報教育的」な魅力。

多面的な魅力を持つ新聞というコンテンツは、教科の枠を超えた子どもの「学びの場」になると感じています。「新聞を通して、自分は変わった!」。子どもがそう言えるような実践を展開したいです。

浜松富塚西小 山田偲緒教諭 <「好き」「面白い」活動を>

新聞離れが進み、児童はインターネットで興味のある情報のみを取り入れるようになっていると感じます。本校では、発達支援学級の児童を中心に、新聞を活用した簡単で楽しい活動を考えています。

新聞に出てくる文字や写真を使って、児童の「好き」「面白い」という気持ちを大切に、活動を考え、児童が新聞に親しむことができるよう、さまざまなきっかけづくりをしていきたいと思います。

そして、児童とともに自分自身も、新聞の良さを感じていきたいです。

相良高 金原遼教諭 <多角的視点で魅力発信>

現代は情報社会となり、子どもたちの主な情報源はインターネットやSNS(交流サイト)へと移行していると感じます。一方で、信頼性が高く、多角的な視点から情報を伝える新聞を情報源とする人も多くいます。現在、高等学校には魅力的な学校づくりとその情報発信が求められています。

本校ではNIE活動を通じて、生徒が物事を多角的に捉える力を養いながら、新聞を活用して本校の魅力を広く発信していきたいと考えています。

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(93)社会との結び付き知る(中村都教諭/静岡千代田小)

週末の課題として、子どもたちは私が選んだ記事を読んで感想などを書き込むワークシートに取り組んでいます。記事は、小学3年生の間ではほとんど話題にならないけれど、彼らの生活圏から少し離れたところで起こっている情報で、社会と結び付いているものを探します。

先日、森町で特産トウモロコシの収穫が始まるという本紙記事を見つけ、ワークシートを持ち帰る前に、全員で内容を確認しました。写真には、早朝から広い農園で行われる収穫作業の様子が映し出され、作業の大変さを感じ取ることができました。

さらに記事を読むことで、まさに今がトウモロコシを一番おいしく食べることができる時期であるということが分かり、話題が食べ物の「旬」にまで広がったのです。週明けに提出されたワークシートには、トウモロコシ以外の旬の野菜についてたくさん書かれていました。

社会に結び付いた記事を読み続けることで社会の出来事に敏感になり、記事の内容を超えて大きく話題を捉えることができるようになります。社会の問題や出来事を自分の生活に結び付けて考えることは、社会を生き抜く力を育むことになるのです。

(中村都教諭・静岡千代田小)

沼津・桐陽高 学校司書が主導 小論文対策 記事から学び 探究力鍛える

2025年07月06日(日)付 朝刊

■沼津・桐陽高 学校司書が主導 小論文対策 記事から学び 探究力鍛える

2024年度からNIE実践指定校の桐陽高(沼津市)は、図書室を拠点に、学校司書の浅井みゆきさん(57)を中心に新聞を活用した小論文対策を進めている。特別進学コースの生徒は始業前に新聞を読み、記事から自身の考えをまとめる学習「マインドベクトル」に取り組む。学習を通じて、小論文対策の入り口となる「探究する力」を鍛える。

5月下旬、朝学習の時間を知らせるチャイムが鳴ると、同コースの1~3年生が1部ずつ配布された新聞を真剣な表情で熟読した。月1回、朝学習の20分間で新聞を読む「Nタイム」。生徒はその時間などで読んだ新聞から記事を選び、2週間かけて自身の考えや疑問に思ったテーマについて自分なりに調べ、新たに気付いた事実や意見をまとめる。

Nタイムは新聞に親しんでもらおうと、浅井さんが約10年前から始めた。これを新聞を読んだだけで終わりにせず学びとして発展させるため、希望者が夏季に受講する小論文対策のマインドベクトルを、4月からコース全体の取り組みにした。

浅井さんは「新聞から自分がひっかかったことを調べ、ニュースが持つ意味と学校で学んだことをつなげられれば、それが小論文を書くときの知識になる」と意義を語る。

さらに図書室には小論文や面接対策などに役立ててもらおうと、災害、教育など10テーマに分けた記事のスクラップを常備する。4紙分の記事をテーマごとに振り分け、ここ2年前後の社会の動きが分かるようにしているという。スクラップ作業は図書委員が毎日行っていて、同コース3年で委員の伊藤玲那さんは「ニュースに目を通す機会になる。スクラップはこれからの小論文対策に活用していきたい」と話す。

浅井さんは教材としての新聞について「一覧性があるため入手できる情報が偏らず、信頼性もある」と評価する。「生徒がいざというときに新聞を使える環境を醸成するために、種をどうまいていくかを大事にしていきたい」と強調する。

(東部総局・五十嵐美央)

生徒が新聞を読む「Nタイム」=沼津市の桐陽高

記事をスクラップする図書委員の生徒と見守る浅井みゆきさん(右から3人目)

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(92)災害の記憶つなげる意義(塚本学教諭/常葉大常葉中・高)

梅雨に入り、豪雨災害の対策がより求められるようになってきました。県内の豪雨災害と言えば、「七夕豪雨」(1974年)が思い浮かびます。地震災害について調べていた時、ベテランの先生から「昭和東南海地震」(44年12月7日)について教えていただきました。「歴史総合」の授業で、この県西部で起きた地震の被害を伝えるとともに、1944年がどのような年だったかを考えさせました。

袋井市の袋井西小に残る被害を伝える石碑には、被災した1年生から4年生までの児童と集団疎開児童の氏名が共に刻まれていることを紹介しました。発生当時の全国紙のコピーを配布し、生徒に確認させましたが、地震の記事は見つけられませんでした。戦時中のため情報統制が行われていたことを伝えました。

生徒たちの記憶の中には、大きな災害体験はなく、もちろん戦争もありません。しかし過去にも今も実際に体験した人たちがいて、私たちや、未来を生きる人たちのために悲惨な記憶を言葉や形にして残してくれました。大切な記憶のバトンを未来に渡さなくてはと、生徒たちは感じてくれたようです。石碑のタイトルは「つゆ光る」。この「つゆ」とはどういう意味か考えさせて授業は終わりました。

(塚本学教諭・常葉大常葉中・高)

実践8校 成果と課題(下)浜松開誠館中・高/静岡サレジオ小・中/県立磐田北高/県立浜名高

2025年05月04日(日)付 朝刊

■実践8校 成果と課題(下)浜松開誠館中・高/静岡サレジオ小・中/県立磐田北高/県立浜名高

教育に新聞を活用する「NIE」の県内の実践指定校8校による報告会(県NIE推進協議会主催)が2月、静岡市駿河区の静岡新聞放送会館で開かれた。2回にわたって成果と課題を紹介する後半は、静岡サレジオ小・中、浜松開誠館中・高、県立磐田北高、県立浜名高(教員の所属などは3月時点)。

多角的な思考力を養成 (浜松開誠館中・高 大庭康介教諭)

5紙を20年近く購読していて、新聞は身近な存在。これまでも中高とも毎週1回、記事に対する感想などを書く朝作文「ASASAKU」を行い、文章表現力を育成してきた。社会が変化する中、読解力や批判的思考力の重要性も増していて、指定校決定を契機にNIE活動を拡充した。

夏休みの宿題として、中学2年生は新聞コンクールに応募した。生徒が気になる記事を選び、選んだ理由▽記事に対する家族や友達の意見▽他者の声を踏まえた上での自分の提言-をまとめた。考えを深める経験となり、家族のコミュニケーションも促進できた。高校2年の授業では複数紙を読み比べ、着眼点や取り上げ方の違いを学んだ。

インターネットでは、興味のある分野の話題ばかりが表示される傾向にある。幅広い情報に触れ、多角的に考える力の養成を今後も粘り強く続けたい。

「問い」立てる習慣 定着 (静岡サレジオ小・中 田辺朱里教諭)

予測不能な時代を生き抜くため、自ら課題を発見・解決する力が重視されている。課題発見の前提となる「問い」を立てる力の養成に主眼を置き、小中とも毎週2回、朝活動の時間にNIEタイムを設定した。

中学生向けに、専用の「ソクラテスのノート」を作成。記事を貼り付けた上で、①情報の整理②問いを立てる③問いに答える④さらに問う⑤外に伝える-の5項目を書き込んだ。感想の記述にとどまらず、自分なりに問題意識を持って解決策を探る練習を重ねた。小学生は記事中の言葉の意味を調べて、文章を要約し、感想を書くワークシートに取り組んだ。

朝活動は一見地味だが、継続した結果、子どもたちは文章読解が速くなり、キーワードを押さえた要約ができるようになった。問いを立てることが習慣化し、内容も素朴なものから、社会性のある切り口が目立つようになった。

短文記述で表現力磨く (県立磐田北高 高井恵実教諭)

社会への関心を高め、課題解決の素地をつくることを目標に掲げ、各教科の授業で新聞を活用した。

福祉では、恋愛や受験など生徒に身近なテーマに関する障害者のニュースを取り上げ、200字以内で考えたことをまとめる練習をした。新聞記事に加え、授業の振り返りの場面などでも比較的気軽に取り組める短文の記述トレーニングを重ね、論理的な文章表現能力が高まった。

公民では政治コラムの見出し付けや要約に挑戦。保健では「市販薬乱用 年間65万人」「女性賃金 男性の7~8割」など記事の読解と、課題の背景を考えるグループワークを行った。

実践後アンケートでは、「知らなかったことが分かった」「社会への関心が高まった」などと生徒から実感の声が上がった。世の中の出来事を知り、他者の意見を参考にしながら思考力を深めることができた。

委員会活動に新聞活用 (県立浜名高 岩本直子教諭)

全日制課程は各学年9クラスの大規模校。生徒の主体的な新聞活用を目指し、委員会活動に取り入れた。

防災委員は、記事と考察をまとめた掲示物を校内に張り出した。能登半島地震で隆起した海岸を震災遺構とする保存活動を報じた記事を紹介する作品では、生徒自身が修学旅行で訪ねた阪神大震災の遺構についても触れ、過去の震災を教訓に防災意識を高める必要性を訴えた。

放送委員は話し方や表現を工夫して、お薦めニュースを分かりやすく伝えるアナウンスに努めた。保健委員は記事の内容と自分の意見をまとめ、学校医に発表した。外国にルーツを持つ生徒もいる定時制課程では、教員が記事にルビを振り、文章を読み解いた。

さまざまな場面で幅広いニュースに触れ、生徒が自分事として社会課題を考えるきっかけになったことを大きな成果と捉えている。

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(90)写真を学び合う素材に

小学校3年生を担任しています。初めて新聞に対面する子どもたちなので、記事を紹介する時は、まずは写真に注目させたいと思いました。春は色とりどりの花が一斉に咲きそろう季節ですが、県内で撮影された桜とチューリップが共演している美しい写真を見つけ、子どもたちに見せたのです。

写真を拡大し、そこから読み取れる内容を皆で確認した上で、お互いの感想を聞き合う時間を設けました。

「桜とチューリップのどちらが好きか、理由と合わせて話そう」という問い掛けから入りましたが、最初は「きれいだから」「カラフルだから」など、花そのものが理由になっていました。しかし、感想が続いていくと「桜が咲く頃に1年生が入学してくるから、それが楽しみで桜の方が好き」など、次第に自分の体験や思い出を交えたものが出てきたのです。

そこまで子どもたちの心に響いたのは、色鮮やかで美しいカラー写真があったからに他なりません。文字から情報を読み取ることはまだ難しいとしても、「小さい人たちには新聞は無理」と決めつけないで、きれいな写真情報を共有し、思いを語らせてあげてほしいと思います。

(中村都教諭・静岡千代田小)

実践8校 成果と課題(上)静岡市立由比小/熱海市立泉小/浜松市立初生小/袋井市立袋井南小

2025年04月06日(日)付 朝刊

■実践8校 成果と課題(上)静岡市立由比小/熱海市立泉小/浜松市立初生小/袋井市立袋井南小

教育に新聞を活用する「NIE」の県内の実践指定校8校による報告会(県NIE推進協議会主催)が2月、静岡市駿河区の静岡新聞放送会館で開かれた。2年間活動した小中高校の担当教員が、社会への関心や読解力を高めようと授業や特別活動で取り組んだ事例を発表した。2回にわたり、その内容を紹介する。前半は、熱海泉小、静岡由比小、袋井南小、浜松初生小(教員の所属校は3月時点)。

無理なく、楽しく、継続 (静岡市立由比小 遠藤直人教諭)

無理なく、楽しく、継続の末字を取った「三つの『く』」を合言葉に毎月2回、新聞を活用する時間「NIE TIME」を金曜朝に設定した。

紙面から名詞を見つけるゲームを実施。3年の食べ物の名前探しでは「値段は?」「何味?」といった教諭の問いかけに応じ、内容の読解に挑戦した。4年の都道府県探しでは、社会の授業で学んだ知識を生かして県と市の区別を再確認した。6年では、気になるニュースの内容と自分の意見を発表するスピーチにも順番で取り組んだ。

学校司書とも連携した。図書室に時事問題を掲示し、その場のポストに答えを投かんする「新聞クイズ」は回を重ねるごとに応募者が増えた。

アンケートでは、3~6年の8割超が読む力が身に付いたと回答した。児童が成長を実感できたことを最大の成果と受け止めている。

児童の関心 広がり実感 (熱海市立泉小 岡部靖子教諭)

全校児童25人の小規模校。多様な考えが出にくい点などが課題で、想像力や社会への関心を高めることを目指した。

3年の国語では、米ハワイ州の山火事を伝える複数の写真を比較した。炎、燃え尽くされた街、焼け跡に立つ人物など、異なる絵柄を見比べて印象の違いを話し合ったり人物の気持ちを想像したりした。6年は総合的な学習の時間で、地元の活性化の取り組みを記事から学んだ。地域の展望を自分なりに考えてまとめたパンフレットや地図作りにも挑んだ。

「親子新聞デー」として毎月1回、全児童が親子で新聞を読み、社会の出来事について話し合う機会ももうけた。教職員や保護者から「海外のニュースに目を向けるようになった」「興味のある記事を自分で探す習慣がついた」など、児童の関心の広がりを実感する声が上がった。今後も子どもがニュースに触れられる環境づくりを続けたい。

「考え書く」宿題で習慣化 (浜松市立初生小 大木健太郎教諭)

5、6年生を対象に、毎週末の宿題として「新聞プリント」を行った。「浜松まつり開幕心待ち」「男女平等 日本118位」「豪16歳未満SNS禁止」など、社会的な関心の高いニュースや児童の興味を引きそうな記事を教員が選んで印刷。児童は言葉の意味を調べ、記事から読み取った事実を箇条書きにして、さらに記事に対する感想をつづり、週明けにグループで披露し合った。

同じ形式のプリントを1年間続けたことで、自分の考えや思いを書けるようになった児童が増えた。授業での学びも合わせ、語彙[ごい]力や事実を読み取る力が伸び、社会への関心も高まったと捉えている。

能力の高まりが表れた時に、教師が積極的に声を掛けて価値付けすると、子どもが身に付いた力を意識しながら前向きに取り組んでいけると感じた。家庭を巻き込む工夫を継続的に行うことも大切だろう。

資料の選択肢の一つに (袋井市立袋井南小 浦中拓也教諭)

「大人にとって負担ならば、子どもにとっても負担である」。NIE全国大会で耳にした言葉が印象に残った。新聞を「必ず使う」と決めるのでなく、学びの選択肢の一つとして気軽に使うように意識した。

5年社会「これからの工業生産」の授業では環境への配慮、資源の確保、伝統の継承など、複数の項目のうちで今後どれを重視すべきかについて、自分の意見と根拠を示す授業を実施。教科書や資料集とともに、新聞を資料の一つに位置付けた。地域の話題が豊富で、最新情報を掲載している点が役に立つと感じた。

特別支援学級では、象の骨格標本の写真を学習用端末で拡大して見て動物の体の仕組みを学んだり、パンダの飼育の記事を読んで概数が社会でよく使われていることを確認したりした。

職員室入り口近くの棚に新聞紙を置いたら、予想以上の活用事例が生まれた。

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(89)「袴田事件」記事で自分事に

それは"奇跡的なつながり"でした。「司法」への興味、関心を深めるため、静岡地方裁判所に模擬裁判をテーマに出前講座を依頼しました。しばらくして担当者が、「袴田事件」で無罪判決を出された国井恒志裁判官だと分かりました。一方で静岡新聞社にも「質問力」をテーマに出前講座を頼んでいました。図らずも、講師の佐藤章弘記者は「袴田事件」担当でした。それぞれ別にお願いしたことが、「袴田事件」で交差したのです。

新聞記事で「袴田事件」を調べると、関連記事が多く掲載されており、世間の関心がうかがわれました。

事件発生の1966年6月30日と逮捕時の8月19日の静岡新聞を見せた時、生徒から「犯人扱いじゃん」という声が出ました。そこで問題点を、①捜査手続き(現在との違い)②司法の在り方(再審制を含む)③人権侵害と補償の在り方-の3点に整理し、質問を考えて、昨年12月の裁判所出前講座に臨みました。

生徒たちは模擬裁判を見事に実演しただけでなく、自ら考えた上で理由の道筋を示して結論を出し、再審無罪の判決についても良い質問をしてくれました。記事が「自分事」になり、司法について知識や関心を持つことは必要なことだと感じてくれたようでした。

(塚本学教諭・常葉大常葉中・高)

沼津東、韮山、富士東高が新聞"競作" 未来への提言 3校切磋琢磨 サンフロント21懇話会30周年記念

2025年03月02日(日)付 朝刊

■沼津東、韮山、富士東高が新聞"競作" 未来への提言 3校切磋琢磨 サンフロント21懇話会30周年記念

沼津東、韮山、富士東の3高校の新聞部員が、「10年後を見据えた輝く地域づくり」を共通のテーマに据えた新聞制作に取り組んでいる。題材の選定や取材・執筆、整理作業を単独でこなす日ごろの活動と異なるのは、同一テーマで紙面づくりを進める他校の存在。各校は節目で互いの発表に聞き入り、切磋琢磨[せっさたくま]しながら、伊豆・東部地域の活性化に資する提言をまとめている。

沼津東の題材は「自転車インフラの拡充で新たな観光を」。1年生部員4人が、高校生にとって身近な移動手段に着目した。沼津や三島、長泉などの各市町でシェアサイクルを展開する事業者を取材。利用実態をまとめ、課題を分析する。

JR三島駅を起点に、柿田川周辺や沼津港を経由してJR沼津駅を目指す独自のサイクリングルートを考案した。背景には、東京や京都、大阪などを巡る訪日客らが本県に立ち寄らずに通過してしまう現状がある。各地の魅力を楽しめるルートを提案することで、観光課題の解決につなげたい考えだ。

普段は校内に掲示するA4判などの新聞制作に取り組む。部員らは「紙だからこそ手に取ってもらえる」「手元に残るため、自分たちが残した結果を実感できる」と、やりがいを語る。

ただ、企業や行政への本格的な取材のほか、他校を意識しながらの作業は初めて。正確な記事執筆のために題材の関連知識を蓄え、取材メモを繰り返し確認するなど基本を徹底する。

各校は昨夏の会合で題材を決め、昨秋にオンラインで経過を報告。意見を交わしたほか、事務局や静岡新聞社の記者から助言を受けた。まとめ役の山根晶乃さん(16)は「他校の進捗[しんちょく]が気になる。社会人からのアドバイスも貴重。取材の手法や着眼点の参考にしたい」と新鮮さを口にする。

新聞制作は、静岡新聞社・静岡放送の「サンフロント21懇話会」30周年記念事業の一環。6月の記念式典で新聞を配布する。

韮山は「廃校を利用した地域活性化」、富士東は「輝くふるさとを目指して 地域のこれからを担う中高生」を題材に、地元関係者の声を集めながら紙面制作を進めている。

(東部総局・駒木千尋)

紙面のレイアウトについて意見を出し合う沼津東高新聞部員=2月上旬、沼津市の同校

3校が集まって題材を決めた会合=2024年7月、沼津市

◇........................◇

NIEアドバイザーのワンポイント講座(88)30年経ても有効な教材(吉川契子教諭/静岡城北高)

30年前の1月17日、阪神大震災が発生しました。静岡でも体に感じる揺れが観測され、大きな地震が発生したのに違いないと確信しました。

今はコンビニエンスストアで新聞を買えますが、当時は店舗数が少なく、静岡駅の売店に何度も足を運んで連日、新聞を買い集めました。

現地の被害状況が次第に明らかになります。家屋や高速道路の倒壊、火災の発生。避難できた方々の談話。肉親や知人を失った悲しみ。隣近所で協力し、工夫した避難生活。交通が遮断された中、水や食料を届けた人たちやボランティアの活動。

専門家により地震のメカニズムの研究が進められ、その内容も多く掲載されました。「活断層」という専門用語は広く一般の人に知られるようになりました。

大地震が予想される静岡の生徒たちに、発生した大地震のことを学ばせたいと考えたとき、新聞は最適の資料でした。私は最近まで、段ボール箱2箱分の当時の新聞記事を保管していました。地学の教科書には、地震被害について、多くても2ページ程度しか書かれていません。紙面をくくりながら読むことで、大地震の怖さや地震について学べる新聞は、阪神大震災から30年たった今でも、引き続き有効な学習教材なのです。

(吉川契子教諭・静岡城北高)

私の"推し記事" 4分でプレゼン 視野広げる「シンブリオバトル」 磐田北高

2025年02月02日(日)付 朝刊

■ 私の"推し記事" 4分でプレゼン 視野広げる「シンブリオバトル」 磐田北高

NIE実践指定校2年目の磐田北高は本年度、主に1年生を対象に新聞を教材として取り入れた授業を積極的に展開している。昨年11月には生徒が気になる記事を持ち寄り、紹介し合うゲーム「シンブリオバトル」に挑戦。子どもたちの新聞離れが進む中、紙面に触れる機会を少しずつ増やして社会への視野を広げてもらう狙いがある。

「スポーツ合宿地、小山町が人気」「米大統領選、トランプ氏が当選」「教員に残業時間対応手当導入」-。1年生の全5クラスがスポーツ、国際、教育、経済などのテーマに沿って5、6人のグループをつくり、各自が選んだ"推し記事"を4分程度でプレゼンテーションした。記事に関する資料はタブレットで事前に共有。生徒は選んだ理由や感じたことなどを熱弁した後、最も興味をそそられた記事を基準にチャンピオンを選んだ。

フィギュアスケートに関する記事を用意し、スポーツで1位に輝いた大竹瞳月さん(15)は「ルールを知らない人にも伝わるように調べた上で紹介した」と説明。新聞は自宅に毎日届くが、これまで父親しか読んでいなかったとし「NIEがきっかけで朝のニュースを見て、社会の現状にも関心を持つようになった。『この人ってこういうものに興味があるんだ』と、記事を通じて知ることができる」と変化を話した。

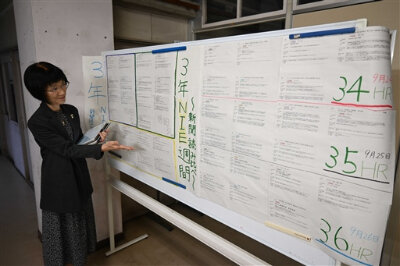

1年生は毎朝、目に留まった記事を当番制で発表する。昨年10月21日から11月1日までは全校生徒を対象に「NIE週間」とし、新聞7紙の1面を読み比べて記事の取り上げ方の違いを模造紙にまとめるなどの取り組みも展開した。

NIE担当の高井恵実教諭は新聞を定期購読していない家庭が増える現状を踏まえ「紙面に少しずつ触れることで抵抗感が薄れる。1年生は生活の一部になってきた」と手応えを語り、「自らの考えを発表することで、物事の背景にまで頭を巡らせて論理的な思考力を身につけてほしい。新聞を一つのとっかかりとして世の中に目を向け、視野を広げてくれたら」と期待した。

(磐田支局・崎山美穂)

シンブリオバトルに挑戦する生徒ら=2024年11月、磐田北高

新聞7紙の1面を読み比べ、記事の取り上げ方の違いなどについてまとめた模造紙

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(87)戦争体験記事で共有(伊藤大介教諭/静岡聖光学院中・高)

在学中に私のゼミ活動に参加し、現在教員になっている卒業生と話をした時に、活動の一環として訪れた県内の戦争遺跡のことが話題に上がりました。

現在の島田市牛尾付近にかつて存在した第二海軍技術廠[しょう]牛尾実験所は、太平洋戦争末期に電波兵器の研究のために建設されました。後にノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹氏や朝永振一郎氏が当時の島田の地を訪れたことでも知られ、私が担当する高校の日本史の授業でも関連した新聞記事を資料として取り上げてきました。

ゼミ活動の現場では、地元自治体の職員の方や、跡地が河川改修場所のため国土交通省の方による説明が行われ、生徒がさまざまな視点で歴史や社会を学ぶことができ、新聞記事は過去の戦争をより深く考えるきっかけとなっています。

新年を迎えた1月初旬の本紙の一面には、本年が戦後80年を迎える年ということに関連して、シベリア抑留に関する記事が連日掲載されていました。戦争という現場がどれほど悲惨なものであるのか。時の経過とともに薄れていく戦争の記憶を、私たち世代や今の若者たちがどのように引き継ぎ未来に生かしていくのか。記事に掲載された体験者の思いを生徒と共有し、これからも考え続けていきます。

月刊一緒にNIE@しずおか・第1日曜掲載=同じ農産品でも記事に地域差 静岡と鹿児島 茶生産の特徴読み比べ 静岡サレジオ小・中 公開授業

2024年12月01日(日)付

■同じ農産品でも記事に地域差 静岡と鹿児島 茶生産の特徴読み比べ 静岡サレジオ小・中 公開授業

NIE実践指定校の静岡サレジオ小・中(沼波岳臣校長)で11月に行われた公開授業。中学1年の社会の授業では、茶生産が盛んな本県と鹿児島県で発行される新聞紙面を比較し、同じ産業でも地域ごと異なる特徴について生徒が理解を深めた。

日本の諸地域を学ぶ単元で、お茶を軸に据えた。温暖な気候や水はけの良い土壌など、茶生産に適した両県の共通点をおさらい。その上で、本県が生産量で鹿児島県に抜かされそうになっている理由を探った。

生徒はグループに分かれて複数の記事を分担して読み、キーワードを押さえて要約。需要が拡大するペットボトル茶向けに注力し、平地で大型機械を使って大規模栽培を行う鹿児島県の現状を捉えた。一方、香りやうまみにこだわり寒暖差のある山あいで生産している▽急斜面の茶園が多く機械化が難しい▽高齢化による離農で栽培面積が減少している-など、本県の特徴や課題も読み解いた。

田辺朱里教諭(23)は静岡新聞や鹿児島県を拠点とする南日本新聞、全国紙を示し、読者の生活圏や関心事によって記事で強調する内容を変えている点を紹介。「どの視点で書かれた記事なのかにも注目して」と指摘した。授業後、近藤吏矩さん(13)は「自分とは違う視点を探すため、情報は複数の資料から探すように心がける」と意欲を述べた。

小学6年の国語の授業では、パリ五輪のメダリストに贈られた賞金への賛否を紹介する記事を読み、児童が自分の考えを発表した。「選手の努力にも経費がかかっているから賛成」「メダルの価値はお金で表せないはず」など、両方の意見が飛び交った。伊藤燦里さん(12)は「いろいろな意見を知ることができて面白い」と新聞の魅力を語った。

同小・中は朝活動で、記事の要約を取り入れる。小学生は辞書で言葉を調べ、テーマに対する自らの意見を書き出す。中学生は新たな問いを立てて情報収集して思考を深め、専用ノート「ソクラテスのノート」にまとめている。

国語の授業を担当した倉橋雅教諭(41)は「さまざまな見方を知って自分の考えを構築し、論理的な文章を書く力をさらに養ってほしい」と話している。

(教育文化部・鈴木美晴)

記事に線を引き、キーワードを探す生徒=静岡市清水区の静岡サレジオ中

パリ五輪メダリストへの賞金について自分の意見を発表する児童=同区の静岡サレジオ小(写真の一部を加工しています)

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(86)共生や多様性 考える糸口(中村都教諭/静岡千代田小)

小学校4年生の総合的な学習で、福祉教育に取り組んでいます。お年寄りや聴覚障害のある方との交流、福祉用具の体験などを通して、子どもたちは福祉を身近に感じ、調べ学習を進めています。さらに福祉の現状を見据えることで、最終的には「自分はどう考えるのか」「自分に何ができるのか」までを見通した学びを目指します。

そのために福祉の授業と並行して、先に行われたパリパラリンピックの記事を使い、競技について調べました。競技そのものを知ることで、共生社会や多様性についても学ぶことができ、子どもの考える力をつけていくのにふさわしいと判断したからです。特にルールを知ることで、障害の程度によって出場人数が決められていたり、選手を補助する人がいたりするなど、誰もがスポーツを楽しむために、たくさんの工夫があることが分かりました。障害者の可能性や社会参加について考える機会も得ることができたのです。

1年後には、デフリンピック(4年に1度開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会)が県内などで開催されます。障害や福祉という枠を越え、多様性のある社会で、皆が幸せに暮らしていくにはどのようにしたらいいか、考えられるといいですね。

(中村都教諭・静岡千代田小)

月刊一緒にNIE@しずおか・第1日曜掲載=図書室で楽しく新聞クイズ 関連本紹介、社会に関心広く 静岡・由比小

2024年11月03日(日)付 朝刊

■図書室で楽しく新聞クイズ 関連本紹介、社会に関心広く 静岡・由比小

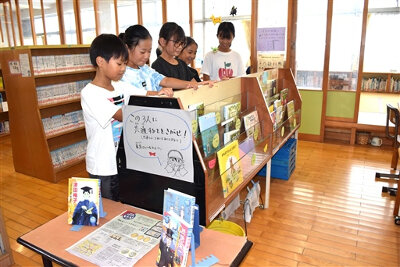

静岡市立由比小(吉川賢校長)は図書室に時事問題を張り出し、解答をその場の応募箱に投函[とうかん]する「新聞クイズ」を実施している。関連書籍を近くに配架するなど、児童の関心を広げ、深める工夫を凝らす。

9月の昼休み。さまざまな学年の児童が図書室で、静岡新聞の週刊子ども新聞「YOMOっと静岡」に掲載中のクイズ「みんなで検定」に挑戦した。今回のテーマは、パリ五輪・パラリンピック。「今夏のパリ五輪で初めて採用された競技は?」「パリで世界遺産に登録されているのは?」など12問に取り組んだ。

学校司書の加藤公子さん(53)が「子どもたちに世界で今何が起きているのか感じてほしい」と本年度から新聞クイズを始めた。図書室の本を通常より多く借りられる「プラス1冊券」や手作りメダルなど、多数正解者への特典の効果もあり、参加人数は着々と増加。3回目の今回は、初回の2倍となる40人に上った。クイズの隣に日本の獲得メダルを一覧にした朝刊紙面を掲示し、五輪の歴史やフランス文化を紹介する書籍も本棚に並べた。

関心を持つポイントは十人十色だ。6年の大瀧悠嘉さんは「バレー選手として出場してみたい」とスポーツへの意欲を高め、福井爽友さんは「パリの有名建築の歴史が知りたくなった」と紙面の写真を見詰めた。

NIE実践指定校2年目の同校は、朝や帰りの時間でも新聞を活用し、低・中学年は知っている言葉探しを通じて活字に親しむ機会を増やしている。高学年では、日直が気になったニュースを発表。記事の要点を押さえ、自分の意見をまとめる力を伸ばす。「世界の軍事費過去最高」という話題から平和に思いをはせたり、愛犬と参加できる県内の交流イベントを紹介したりと、幅広いテーマが取り上げられている。

NIE担当の遠藤直人教諭(45)は児童の変化について「長い文章への苦手意識が徐々に薄れ、語彙[ごい]が増えて世界が広がっていると感じる」と手応えを語る。書いたり話したりする練習を重ね、表現力の一層の向上につなげたい考えだ。

(教育文化部・鈴木美晴)

新聞クイズを企画した加藤公子さん(右)と挑戦する児童

新紙幣をテーマにした「こどもかがく新聞」も紹介。関連する県内外の偉人の伝記がそばに置かれている=静岡市立由比小の図書室

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(85)同世代の投稿も手本に

秋になり、大学入試の学校推薦型選抜に向けた小論文や志望理由書の添削を頼まれます。静岡新聞を使って、しっかり読んできっちり書くことへの指導を考えてみます。

ウオーミングアップとして「清流」「この人」「窓辺」など短めのコラムを読ませたり、NIEワークシートに取り組ませたりします。慣れてきたら、1面コラム「大自在」や「社説」などにチャレンジさせます。

最近は「読者のひろば」の投稿文を参考に人を引きつける文章について考えさせています。特に「ひろば10代の思い」は同世代の文章ですので生徒の興味を引きますし、内容も素晴らしく感心させられます。生徒たちに、どこが優れているか線を引かせながら読ませ、「問いかける書き出しになっている」「批判だけでなく、自分自身を省みている」などの意見が出てくれば、良かった点を参考に文章を書かせます。

結論を最初に書き、それを説明する例や補足する体験、エピソードを加えると分かりやすくなります。

よく書けた文章は投稿をお勧めします。文章が掲載されることで自信がつきます。書くことは難しいですが、何回も書いているうちに上達します。新聞を使って楽しく学んで読解力と表現力を身に付けましょう。

(塚本学教諭・常葉大常葉中・高)

月刊一緒にNIE@しずおか・第1日曜掲載=紙面の感想発表し合う 縦割り朝活動 表現力育み「学びと成長」 熱海・泉小「ことばタイム」

2024年10月06日(日)付 朝刊

■紙面の感想発表し合う 縦割り朝活動 表現力育み「学びと成長」 熱海・泉小「ことばタイム」

熱海市立泉小は昨年度から、全校児童が参加する縦割り学習の一環として、新聞を活用し、表現力を身に付ける朝活動「ことばタイム」を展開している。新聞の記事や写真について感想を発表し合う取り組みで、自己表現力を育む場として徐々に定着しつつある。

9月中旬のある朝、登校してきた児童が一つの教室に集まり、一斉に新聞各紙を広げた。各自が持ち寄った新聞ネタは、パリ五輪で活躍した日本勢の話題や、花の見頃を伝える写真などさまざま。「気になる新聞ニュースを発表してみよう」。教諭の呼びかけに応じ、児童はグループごとに発表を始めた。

活動を好意的に受け止める児童は多い。小惑星りゅうぐうの記事を取り上げた6年の上野葵さんは「新聞で面白いことを見つけるのが楽しみ。みんなといろんな話をして、つながれる」と笑顔を見せる。台風10号の被害状況を伝える記事を選んだ6年の盛井祐宇さんは「自然の恐ろしさを学んだ。新聞を読むと、自分が知らないことを深く知ることができる」と話す。

自分や相手の発表を踏まえ、終了後に気が付いた点を語り合う時間を設けるのも、ことばタイムの大きな特徴だ。「自分の意見と記事の説明をうまくまとめていた」「大切な部分が詳しくて聞きやすかった」。児童の口からは、自身の発表の仕方を改善しようとする前向きな意見が相次いだ。

泉小は全校児童25人で、中学校が併設された小規模校。同校によると、ほとんどの児童同士が顔見知りの関係で、言葉を多く交わさなくても意思疎通を図れるという小規模校ならではの良さがある。一方で、中学卒業後に待ち受ける大人数の高校生活を見据えた時、自分の意見を人前で表現する力が課題になっていた。

同校児童は気になる新聞記事の切り抜きを紹介する掲示板を設けたり、見出しと記事の新聞形式で学習成果をまとめたりと、精力的なNIE(教育に新聞を)活動を実践する。岡部靖子教諭は「苦手とする自己表現を磨く良い機会。新聞の活用を通じた学びと成長を感じる」と手応えを語る。

(熱海兼伊東支局・鈴木文之)

新聞の切り抜きを紹介するコーナー

新聞を読んだ感想を発表し合い、表現力を身に付ける「ことばタイム」=9月中旬、熱海市立泉小

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(84)災害学習と温暖化問題

理科をはじめ多くの教科科目で、地球温暖化が取り上げられています。ただ教科書は事態の深刻さを知るには限定的な内容です。できるだけ新しい情報で、生徒が短時間で理解できる新聞記事は、自然災害と地球温暖化を関連させる学習に威力を発揮します。

7月7日に静岡市の最高気温が40度に達し、生徒も地球温暖化の現実を実感する中、7月の地学授業で地球温暖化の影響や対策など20種類の新聞記事を学んでもらいました。

8月、連日猛暑が続き、月末に台風10号が襲来。速度が遅く、遠方にあるのに本県も大雨による浸水被害や土砂災害を被りました。9月、台風報道の記事を読み、地球温暖化学習を踏まえた台風対策を書いてもらいました。

多くの生徒が、ハザードマップや避難経路の確認、非常持ち出し品の事前準備の重要性を挙げました。地球温暖化により同様の台風が増えることを懸念し、温暖化対策も重要と指摘した生徒もいました。単なる災害対策に止まらず、地球温暖化との関連に気付いたのは、7月と9月の学習の成果でしょう。地球温暖化学習は、このように気象災害学習とセットで学ばせると良く、その際、新聞は最適な資料になるのです。

(吉川契子教諭・静岡城北高)

月刊一緒にNIE@しずおか・第1日曜掲載=NIEアドバイザーのワンポイント講座(83)社会への関心 記事読み高く(伊藤大介教諭/静岡聖光学院中・高)

2024年09月01日(日)付 朝刊

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(83)社会への関心 記事読み高く(伊藤大介教諭/静岡聖光学院中・高)

先日、東京への出張帰りに交通機関の乱れのため、東京駅で足止めされました。駅構内を歩いていると丸の内南口改札の出口の外で人だかりが見え、気になって外に出てみると、今までに見たことがないほどの老若男女が列をなしていました。

この列は東京都知事選挙に立候補した人物の最終演説を聴こうとした人たちで、特に若い学生のような人たちが多いことが印象的でした。

現在担任を務めている高校3年生のクラスでは、社会に対する多角的な視点を養うためにホームルーム(HR)で政治や経済、スポーツなどのさまざまな新聞記事を配布することがあります。この時HRの司会役の生徒が記事の内容に触れて自らの意見を表明することがあり、日常から生徒たちが主体的に社会への関心を高めていることが伝わってきます。若年層の投票率の低さが話題になることが多い昨今、先に述べた東京駅前の光景や身近な生徒たちの様子から、政治への関心が決して低いわけではないことが分かります。

ある生徒が、5月に行われた静岡県知事選挙で初めて選挙権を行使してきたことをうれしそうに語る姿を見た時、NIEの実践の継続がこれからも社会への関心を高めるきっかけになると実感しました。

(伊藤大介教諭・静岡聖光学院中・高)

月刊一緒にNIE@しずおか・第1日曜掲載=新規6校 新聞教育に抱負

2024年08月04日(日)付 朝刊

■月刊一緒にNIE@しずおか・第1日曜掲載=新規6校 新聞教育に抱負

日本新聞協会はこのほど、2024年度のNIE実践指定校を全国で527校決定した。県内は新規6校と昨年度からの継続8校の計14校が、デジタル化の進む中で新聞を活用した教育活動に取り組む。新規校に抱負を寄せてもらった。

<2024年度NIE実践指定校>

【新規】東伊豆熱川中、静岡清水第六中、御前崎中、浜松浜北北部中、桐陽高、沼津視覚特別支援学校

【継続】熱海泉小、静岡由比小、袋井南小、浜松初生小、静岡サレジオ小・中、浜松開誠館中・高、磐田北高、浜名高

沼津視覚特別支援学校 石川紗恵子先生 <読みやすい新聞考える>

視覚障害のある児童生徒は文字を読む時に、視覚支援機器の拡大機能を利用したり、音声読み上げ機能を利用したり、点訳文を読んだりしています。

NIE活動に取り組む中で、自分に合った方法で新聞に親しみ、身近な出来事に関心を持ち、視野を広げ、児童生徒の国語力が高まることを期待しています。

また、新聞づくりを通して、新聞の良さや、自分たちが読みやすい新聞についても考えたいと思います。

東伊豆熱川中 入江ひとみ先生 <記事活用 場づくり模索>

情報リテラシーを身に付けられるだけでなく、人生を彩る発見もある新聞の数々の魅力を感じながら、本校では新聞を活用した授業づくりや場づくりを模索していきたいです。

全職員で情報を共有しながら活動を展開し、生徒たちが新聞に触れる機会を増やしたり、新聞の良さを感じたりしてほしいです。新聞記事との出合いをきっかけに、「問い」や「願い」を持ち、各教科や学級で目指すべき学びの姿に迫ることを目標に掲げています。

静岡清水第六中 山内俊治先生 <社会のぞく「窓」として>

情報社会を生きる子どもたちにとって、情報を手に入れる手段の中心はインターネットになっているように感じます。特に1人1端末が当たり前になってからは、その傾向が顕著です。

そんな今だからこそ、子どもたちが新聞に触れる機会をつくるところから始め、新聞という「窓」を通して身近な場所で起こっていることから遠い世界のことまで、社会をのぞき、社会に触れる機会をつくることができる実践を進めたいと思っています。

浜松浜北北部中 原田直樹先生 <社会科で探究力を養う>

本校では、社会科の授業で新聞活用を計画しています。1人1台のタブレット端末が導入され、生徒たちは、インターネットで日本や世界中の多くの情報に触れることができます。一方で、地域の身近な情報を知らない生徒も多くいます。

社会科の授業では、日本の各地方における地域の特色や課題について学びます。新聞を活用し、自分たちの住む地域との共通点や関連性を捉えさせることで、多面的・多角的な視点をもって探究する力を育みたいと考えます。

御前崎中 北條賢佑先生 <読み込み考える力育む>

2学期より本格的な取り組みを行い、各教科や日常生活の視点から新聞を活用し、本校の目指す資質・能力の一つである「自律」(自ら気づき、考え、判断・実行し、行動する)の向上につなげていくことを考えています。

近年、インターネットで得られる情報に敏感な生徒は多いものの、生徒が主体的に記事を読み込み、考える時間は少ないと感じています。本実践を通して生徒が社会の一員としての自覚を持ち、行動できるようになることを期待しています。

桐陽高 浅井みゆき先生 <図書館旗振り役で展開>

新聞は社会の入り口。知識の宝庫。新聞により自らの将来選択の視野を広げ、社会と関わる力を持ってほしいと、本校では学校図書館が旗振り役として、「Nタイム」の実施や新聞を題材にした小論文などで思考力、表現力の育成をサポートしてきました。

また、生徒が社会にアンテナを立てるため新聞を手にする機会を図書委員会活動の中で実施してきました。こうした実践をさらに展開し、生徒のキャリア育成に向け、教員同士アイデアを出し合い進めたいと思います。

◇........................◇

■紙面授業 英語 一つの事象 異なる視点 浜松学芸中・高 天野真秀先生

3月に米国映画界の優秀作品に与えられるアカデミー賞を日本の2作品が受賞しました。「ゴジラ-1・0(マイナスワン)」のゴジラは、ゴリラとクジラの造語ですが、英語タイトルのGodzillaは、神のイメージを込めて、God-zillaとしたそうです。また、「君たちはどう生きるか」の英語タイトルは、The Boy and the Heron(少年と青サギ)で、How do you live? ではありません。

同じく3月に世界最多の収録語数を誇る英国のオックスフォード英語辞典(OED)が改訂されました。日本語は外来語の宝庫だと評され、23の日本語由来の単語が追加されました。日本食が身近になったことを反映し、多くはkatsuやonigiriなどの食べ物でしたが、katsuは「通常は鶏肉を揚げたもの」とされ、日本語とは多少のずれが生じていることが分かります。

4月には、岸田文雄首相が米国議会で演説した際、Fumio Kishida(名・姓)ではなくKishida Fumio(姓・名)と紹介されていました。文化庁が2000年に、日本人名のローマ字表記は姓・名の語順が望ましいとの通知を出しましたが、米大リーグでは今でも、Shohei Ohtani(名・姓)と使っており、まだ人口に膾炙[かいしゃ]していないようです。

以上の話題はそれぞれ、映画のマーケティング戦略、外来語の受容と変容、呼称の文化的アイデンティティーの例ですが、英語を通して日本語の姿が浮き彫りにされています。高校の英語の科目名は「英語コミュニケーション」であるように、英語はコミュニケーションツールであるのは言をまちませんが、日英語双方の文化を知り、一つの事象に対して異なる切り口、視点を持つことも英語学習の目的の一つなのです。

<今回で終了します>

「教員の指導力向上」91% 学習効果調査 子ども 読む・書く力も

2024年07月12日(金)付

日本新聞協会は11日、教育現場で新聞を活用する「NIE(教育に新聞を)」に取り組む学校を対象にした学習効果調査の結果を発表した。NIE実施後に教員の指導力が伸びたと答えた学校が91%に及び、子どもの読む力や書く力など、尋ねた五つの力の全てで、9割前後の学校が伸びたと答えた。

調査は今年1~2月に実施。2023年度のNIE実践校など全国の小中高校計581校からの回答を基に分析した。

協会によると、教員の指導力が「大幅に伸びた」と答えた学校は4%。「伸びた」が39%、「少し伸びた」が48%だった。NIEの実践頻度と指導力との相関も調べたところ、週1回以上など頻度が高い学校ほど「大幅に伸びた」「伸びた」と答えた割合が高かった。

子どもの能力への影響も調査。「聞く力・話す力」「読む力」「書く力」「理解力・考えを深める力」「主体性」の5項目がNIE実践後に伸びたかどうかを尋ねると、全項目で「大幅に伸びた」「伸びた」「少し伸びた」の合計が87~94%と9割前後を占めた。

具体的にどのような変化があったかを自由記述で答えてもらったところ「語彙(ごい)が増えた」「長文への抵抗感が薄くなった」「書くスピードが上がった」「分かりやすく書けるようになった」などの回答が寄せられた。

月刊一緒にNIE@しずおか・第1日曜掲載=気になった記事 全校に紹介 浜名高・放送委員会 「社会に関心高めて」 新聞身近に

2024年07月07日(日)付

■ 気になった記事 全校に紹介 浜名高・放送委員会 「社会に関心高めて」 新聞身近に

2023年度にNIE実践指定校となった浜名高(浜松市浜名区)は同年9月から、放送委員会が昼休みの放送で新聞記事を紹介している。自由なテーマで、目に留まったニュースを選ぶ。生徒に社会の動きへの関心を高めてもらおうと始めた試みで、委員の間で新聞を読む習慣が定着しつつあるという。

昼食時間の終了を告げる放送。担当の生徒が記事の切り抜きやメモを手に、気になったニュースを紹介する。掲載された新聞や見出し、感想などを1分程度にまとめる。放送委員会ではクラスごとに2人一組となり、日替わりで放送を行う。扱う記事はスポーツから政治、防災、地域のイベントまでさまざま。5月に行われた知事選に関する記事を複数回紹介するなど、県内の関心事を取り上げる。

生徒は事前に新聞やウェブページを確認して題材を探す。1年の野末創也さん(15)は「極力明るい話題を選ぶ。話し方も興味を持ってもらえるように心がけている」と話す。

取り組みは生徒たちが新聞に触れる機会になっている。放送委員になるまで日常的に新聞を読むことがなかったという鎌江未空さん(16)は「普段から新聞に目を通すようになり、ニュースを考えるきっかけになった」と効果を口にする。

同校は現在7紙を購読。渡り廊下に開架し、いつでも手に取れる環境を整えている。図書委員会では新聞への投書も行っていて、「委員としての活動」や「季節感のある内容」をテーマに執筆する。

こうした取り組みの数々は、生徒に普段から新聞に触れてほしいとの思いがある。NIE担当の岩本直子教諭(55)は「紙から触れる情報を大事にしたい。生徒がいろんな新聞を手に取ることが日常化してくれたら」と願う。

校内に開架されている新聞各紙

昼休みの放送で新聞記事を紹介する放送委員会の生徒=浜松市浜名区の浜名高

◇........................◇

■ 紙面授業 地学 月の起源解明に注目を 静岡北中・高 内野靖之先生

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小型探査機「SLIM[スリム]」が1月20日、日本で初めて月面に着陸し、世界初のピンポイント着陸に成功したことが、大々的に報じられました。着陸の挙動解析などで静岡大工学部の能見公博教授の研究室が協力してきたことも報道され、月探査がより身近に感じられました。

月の夜は14日続き、表面温度は氷点下170度前後にもなります。機体はこの過酷な環境に、耐えられる設計ではありませんでしたが、予想に反して幾度かの夜を越え、貴重な観測データを地球に届けてくれました。ところで、月はどのようにしてつくられたのか知っていますか。

月の起源にはいくつかの説があります。地球の一部が引きちぎられてできたとする「親子分裂説」、地球とは別の場所で誕生した月が地球の引力によって捉えられたとする「捕獲説」、地球と同時につくられたとする「兄弟説」、火星クラスの天体が地球に衝突して天体と地球のマントル物質が飛び散った後にそれらが集まってできたとする「ジャイアント・インパクト説」などです。

このうち最も有力なのが、ジャイアント・インパクト説です。地球のマントル上部は主に「かんらん石」からできていて、月の内部から地球のかんらん石と類似したものが見つかれば、この説を裏付けることになります。そして5月27日、立命館大や会津大などの研究グループは、SLIM搭載カメラで撮影した月面の岩石の画像分析で、かんらん石の存在を示すデータが確認されたと発表しました。この岩石は月のクレーター周辺で見つかっており、隕石[いんせき]が月に衝突した際、月から掘り起こされて出てきたマントル物質と考えられています。

今後も月ではさまざまなミッションが控えています。調査によってさらに月の起源に迫ることができるかもしれませんね。

県内の中学・高校の先生が、時事のニュースや話題を切り口にした授業を紙面で展開します。

◇........................◇

■ NIEアドバイザーのワンポイント講座(82)記事以上に"語る"写真 静岡千代田小 中村都教諭

小学校4年生の国語の教科書(光村図書)に「アップとルーズで伝える」という教材があります。動画や写真は情報の内容をより分かりやすく伝える上で大変重要で、伝える際は、アップとルーズの良さを生かし、選んだり組み合わせたりすることが大切、と書いてあります。

現在、写真はカラーが主流ですが、数年前、あえて白黒(モノクロ)写真を使ったのだろう、と思われる記事を見つけました。

それは、辺りが暗くなりかけた夕暮れ時、男子ゴルフの全英オープン選手権で共に予選落ちした2人の選手が互いの健闘をたたえ合い、がっちりと握手をしている写真です。写真の中心は2人の手で、左右に分かれて見える2人の横顔は輪郭しか見えていないため、それぞれの表情をうかがい知ることはできません。しかし、記事には書かれていない2人の気持ちを、写真の握手の様子から読み取ってほしいという記者の方の意図を感じました。

情報をより分かりやすく伝えるためにさまざまな手だてを施す写真と、必要最小限の情報量まで減らし、受け手に読み取ってもらう部分を残す写真。正反対のようでいて、どちらも写真が語り、伝えていることに他なりません。