静岡県NIE推進協議会

新聞読み比べ 違い考える 神戸全国大会が閉幕

2025年08月02日(土)付 朝刊

「時代を読み解き、いのちを守るNIE」をスローガンに神戸市で開かれた第30回NIE(教育に新聞を)全国大会は1日、記事の読み比べで学びを深める実践などを発表し、2日間の日程を終えた。来年は広島市で開催する予定。

公開授業では、兵庫県姫路市立豊富小中学校の6年生が、岩手、茨城、静岡、福岡4県の地元紙が発行する子ども新聞の東日本大震災に関する記事を読み比べ、どのような違いがあるか考えた。

児童は見出しや写真に着目し、「被害を少なくしたいというのは同じだけど、地域によって伝えたい思いが違う」などと発表した。前野翔大教諭(38)は「違いを通じて、発信者の思いや意図を理解してもらえたら」と話した。愛徳学園中(神戸市)の3年生は、広島への原爆投下や平和について小学生に伝える新聞作りに取り組んだ。

NIE全国大会で公開授業をする前野翔大教諭=1日午前、神戸市

情報氾濫、新聞活用を 神戸で全国大会開幕

2025年08月01日(金)付 朝刊

教育現場で新聞を活用する「NIE(教育に新聞を)」の実践報告をする第30回NIE全国大会が31日、神戸市で開幕した。スローガンは「時代を読み解き、いのちを守るNIE」。日本新聞協会の中村史郎会長は開会式で「将来を担う子どもたちには情報氾濫の時代に情報リテラシーを高めてもらう必要があり、新聞の活用はうってつけだ」と強調した。

県内からは県NIE推進協議会の安倍徹会長とNIE実践指定校の教諭やNIEアドバイザー、新聞関係者ら約20人が参加した。

「情報で、いのちを守る」をテーマにしたパネルディスカッションでは、昨年の兵庫県知事選や近年の災害時に交流サイト(SNS)や口コミで誤情報が拡散されたことに触れ、正しい情報を見極めることの重要性を確認した。

兵庫県西宮市立浜脇中の渋谷仁崇主幹教諭は、まちづくりなど防災や減災に関して考えさせる際に新聞を活用していると説明した。

作家の小川洋子さんは記念講演で、大会に先立ちNIEの授業を見学したことを紹介。「新聞を取り入れることで、授業が活気づくのを実感した。30年も続いている素晴らしい活動をぜひつなげていってほしい」と語り、新聞を活用する新たなアイデア創出にも期待を寄せた。

神戸市で開幕した第30回NIE全国大会で開催されたパネルディスカッション=31日午後

25年度実践校 514校 日本新聞協会 県内は12校

2025年07月05日(土)付 朝刊

日本新聞協会は4日、学校の授業など教育現場で新聞を活用する「NIE(教育に新聞を)」の2025年度実践校514校を発表した。

内訳は、小学校207校、中学校172校、高校102校、小中連携10校、中高連携13校、小中高連携1校、特別支援学校9校。実践期間は原則2年間で、25年度からの新規校は199校、継続校は315校となる。協会と各新聞社が購読料を補助する。県内の実践校は12校。新規校は、長泉南小、静岡西奈小、常葉大橘小、菊川堀之内小、浜松富塚西小、相良高。

協会とは別に、13道県のNIE推進協議会が小中高校など38校を独自に認定した。

今年のNIE全国大会は7月31日、8月1日に神戸市で開かれる。

実践指定校12校推薦 県推進協 静岡で本年度総会

2025年06月15日(日)付 朝刊

新聞を学校教材に活用するNIE(教育に新聞を)の普及に取り組む県NIE推進協議会は14日、本年度の総会を静岡市駿河区の静岡新聞放送会館で開き、実践指定校に推薦する12校を決めた。

長泉町立南小など6校が新規指定校で、前年度からの継続が6校。新規校の担当者が「ものごとを多角的に捉えるのに新聞を活用したい」「指定校間の交流で得た学びを子どもたちに還元したい」などと抱負を述べた。

指定校は7月に都内で開催予定の日本新聞協会NIE委員会で正式に承認される。各校は2年間にわたりNIEに取り組み、最終年度の2月に担当教諭が成果を報告する。

安倍徹会長は、今年が昭和100年、戦後80年、阪神大震災30年の節目に当たり新聞で取り上げられる機会が多いことに触れ、「NIEの切り口として子どもたちに学んでもらってはどうか」と呼びかけた。

ほかに指定校に推薦されたのは次の通り。

▽新規 静岡西奈小、常葉大橘小、菊川堀之内小、浜松富塚西小、相良高▽継続 東伊豆熱川中、静岡清水第六中、御前崎中、浜松浜北北部中、桐陽高、沼津視覚特別支援学校

抱負を述べるNIE新規実践指定校の担当者=14日午後、静岡市駿河区の静岡新聞放送会館

新聞記事感想コンクール 県内3人4校奨励賞

2024年12月10日(火)付 朝刊

日本新聞協会は9日、家族や友人と新聞を読み、感想や意見を書いて応募する第15回「いっしょに読もう!新聞コンクール」の入賞者を発表した。県内からは奨励賞に湊結菜さん(浜松初生小6)、泉心乃香さん(浜松学芸中1)、前川大樹さん(浜松開誠館中2)、学校奨励賞に浜松初生小、浜松開誠館中、浜松学芸中、沼津市立高が選ばれた。全国から計6万1576点の応募があった。

湊さんは、静岡大などが県内各地で広葉樹による防災林整備に取り組む静岡新聞の記事を選んだ。その土地に適した苗木を育てる長期実験を伝え、「地震のニュースをよく聞くので、どんな防災林かを知りたかった」と読み込んだ。その上で「広葉樹が松より強いと知って驚いた。育てるのは大変だけど、被害を少なくするためにこの活動が広がってほしい」と強調した。

泉さんは、米不足の中でも、食べられる米が廃棄される実情や、新鮮な商品を求める消費者に疑問を投げかける記事を取り上げた。「買い占めたり廃棄されたりして、必要な人が買えないのでは悲しい」と指摘。「買い物や外食では適量を考えて行動したい。非常食の賞味期限を確認するなど、家族でも取り組もうと思う」と語った。

前川さんは、「ゴジラ-1・0」の米アカデミー賞受賞の記事が題材。ロケ地となった浜松市関係者らの喜びを取材した静岡新聞の記事を読み、「世界的に評価された映画に浜名湖など地元が登場して誇らしかった」と話した。ロケを支えた浜松フィルムコミッションを調べ、「ロケの誘致や撮影に貢献している活動。地域の魅力をこれからも発信してほしい」と話した。

最優秀賞に3人、優秀賞に30人、奨励賞に120人を選んだ。団体応募481校から優秀学校賞に15校、学校奨励賞に190校を選定した。

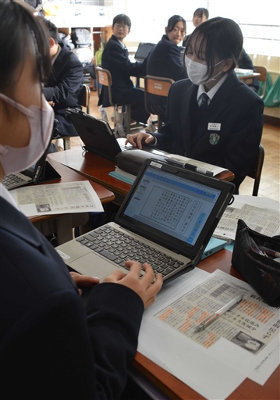

記事比較 視点の違い発見 静岡サレジオ小・中で公開授業

2024年11月13日(水)付

新聞を教材に活用するNIE実践指定校の静岡サレジオ小・中(沼波岳臣校長)は12日、公開授業を静岡市清水区の両校で行った。県内の小中高教諭ら約20人が見学する中、複数の記事を読み比べて視点の違いを見つける授業を紹介した。

中学1年の社会の授業では「お茶」をテーマとし、地方紙と全国紙の複数紙を使って本県と鹿児島県の茶産業の近況について理解を深めた。温暖な気候や水はけの良い土壌といった両県の共通点を学んだ上で、本県の茶産業が勢いを失う理由を記事から探った。

傾斜地が多く機械導入が難しい▽生産者の高齢化▽主流のリーフ茶(急須で入れるお茶)の消費低迷-など、生徒は本県の課題を読み解いた。田辺朱里教諭(23)はそれぞれの地域版の記事で、自県の話題を見出しで強調していると指摘。「視点により文章の書き方が変わる」と、視点を意識する大切さを説いた。

小学6年の国語の授業では、パリ五輪でメダルを獲得した選手に贈られた報奨金についての記事を題材に、一つの出来事に対して多様な見方があると児童が学んだ。

紙面を読み込み、要点を探す生徒=12日午後、静岡市清水区の静岡サレジオ中

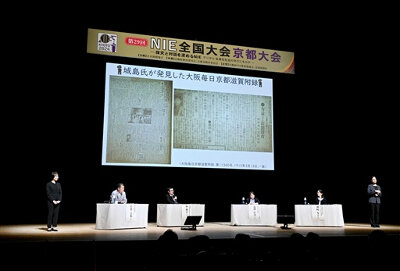

探究と対話 新聞で深める 問い探り解決する力を 京都でNIE全国大会

2024年09月01日(日)付 朝刊

教育に新聞をどのように活用できるかを考える「第29回NIE全国大会」(日本新聞協会主催、京都新聞社など主管)が8月1~2日、京都市で開かれた。スローガンは「探究と対話を深めるNIE」で、約1200人の新聞・教育関係者が集まった。

1日の全体会では、大会実行委員会の橋本祥夫委員長が基調提案で、ジェンダー平等を巡る課題や国際的な紛争など、答えのない問いに対して自らが探り解決する力を養う必要性を指摘。「インターネットや交流サイト(SNS)に情報があふれている時代だからこそ、新聞を使って立ち止まって考えたり、対話が生まれたりすることに意義がある」と語った。

パネルディスカッションには、日本新聞協会NIEアドバイザーで京都教育大付属桃山中の神崎友子教諭らが参加した。神崎教諭は国語科で新聞記事の中から生徒が関心を持ちやすいテーマについて意見を述べ合う授業を実践しており、デジタル版の関連記事と動画も活用。「進めるにつれ、自分の考えを夢中で書いたり、身を乗り出して仲間の意見を聞いたりする姿が見られるようになった。新聞は子どもたちの対話や探究を促す『生きた教科書』だ」と話した。

進行役の日本新聞協会NIEアドバイザー宮沢之祐さんも「新聞の役割は人と人、社会をつなぐこと。知ることで自分が変わり、世の中がちょっと良くなる」と語った。

基調講演では、歴史学者の磯田道史国際日本文化研究センター教授が登壇。江戸時代、「往来物」と呼ばれる教科書などの刷り物が、庶民たちが文字を楽しむ習慣や世の中の知識を得るのに大きな役割を果たしていたことを紹介。人工知能(AI)が発展する21世紀においても必要なのは「自分で学び、好奇心を持ち続ける力」と分析した。

NIEに取り組む学校を対象とした学習効果に関する調査で、実践により児童生徒は書く力や読む力が、教師は指導する力がそれぞれ伸びたとする報告もあった。

2日は公開授業や実践発表が行われた。来年の全国大会は神戸市で開かれる予定。

第29回NIE全国大会で行われたパネルディスカッション=8月1日、京都市

<AIの裏かく賢さ必要> 歴史学者・磯田道史さん

磯田道史さんの講演要旨は次の通り。

江戸時代の庶民が文字を読んで楽しんだ習慣は、往来物によるところが大きい。私は身分別実学教科書と言っていて、大工や商人、武士がそれぞれの職業教育の中で実学的に学び、専門用語や技を自然に得ていた。

こうした実学職業訓練だけでなく、江戸の人々には文化教養の素地もあったため、つまらない社会にならなかった。さまざまな文人が旅をし、身分を超えた交流を通じて科学の知識を伝え、社会の発展を支えたと言える。既存の社会制度から逸脱した人の中から、次の世代に貴重と思われる価値を生む人たちが現れると伝えたい。

現在は人工知能(AI)が出現し、500~1000年に1度の大きな変化が起きようとしているのは間違いない。

AIが発展する時代では「AIの裏をかく賢さ」が重要だ。新聞を読ませ、それを子どもたちに考えさせてほしい。そのためには問いを立てる力や発想力、学び続ける好奇心が必要だ。さまざまな体験を重ねると、それだけ人間の思考はひらめく。だからさまざまな体験をすることが非常に大切だと思う。

磯田道史さん

<国内外の紙面読み比べ> 高3生 公開授業

メディアが発信する情報とどう向き合うべきか-。京都先端科学大付属高校はジェンダーの多様性を切り口に、新聞記事を読み比べながら報道の背景や意図を考える3年生の公開授業を行った。

複数の情報から自分の考えを導き出すことを目標とした論理国語の授業の一環。担当の伊吹侑希子司書教諭はジェンダーに関する記事を扱った国内外の新聞社の紙面を比較し、意見交換する機会を設けてきた。

授業では4~5人のグループに分かれて発表した。日本と海外のジェンダー意識の違いを学ぶため、昨年10月に米国へ研修旅行に行ったグループは、その頃に発行された米国の3紙と日本の4紙を比較。女性政治家の写真が掲載された回数は日本の方が少なかったとして、「日本の紙面に女性政治家が登場する機会が増えれば、社会全体の意識も変わると思う」などと話した。

別のグループは、3月8日の国際女性デーについて、日本の新聞がどのように取り上げたかを調べた。ある大手新聞社では、今年の扱いが過去3年の中で最も大きかったことや、題字にシンボルカラーのミモザ色を取り入れていたことなどを指摘。背景について「同性婚をめぐる裁判などジェンダーの話題が多かったことが影響しているのでは」「ジェンダーの多様性を実現しようという編集者の意図が読み取れる」などと分析した。

授業を終え、伊吹司書教諭は「教科書にはない新聞の強みは、読み比べることで大量の情報を多角的にとらえる力を養えることだ。社会問題を自分事としてとらえた上で、自分の意見を根拠付けながら相手に伝える力も身に付いていると感じる」と振り返った。

NIE全国大会の公開授業で意見を発表する京都先端科学大付属高校の生徒たち=8月2日

デジタルでも新聞読む習慣を 京都大会閉幕 実践報告や公開授業

2024年08月03日(土)付 朝刊

京都市で開かれた第29回NIE(教育に新聞を)全国大会は2日、デジタル版を通して新聞を読む習慣を育む実践などを報告し、2日間の日程を終えた。スローガンは「探究と対話を深めるNIE デジタル・多様性社会の学びに生かす」。来年は神戸市で開催する。

京都市立西京高付属中の国語の公開授業では、太平洋戦争の背景などを理解するため、戦争体験者の証言や、日米の思惑を戦後に振り返った複数の記事を扱った。2年の松田航輝さん(13)は学習端末でデジタル版を読み、日本に有利な戦況を喜ぶ市民もいたと知った。「さまざまな意見に触れて時代を多面的に捉えることができ、考えが深まった」と話した。

京都教育大付属桃山小の井上美鈴教諭(40)はデジタル版を使って6年の授業で毎週、お気に入りの記事を発表する時間を設けてきた。紙の新聞を読む習慣がない子どもたちが学習端末を通して記事を読むようになったと紹介した。

大会実行委員会の位藤紀美子顧問は閉会式で「日常生活での活用にはまだ課題がある」と説明。日本全体でNIEを盛り上げていきたいと強調した。

探究と対話 新聞で 京都で全国大会開幕

2024年08月02日(金)付 朝刊

教育現場で新聞を活用する「NIE(教育に新聞を)」の実践報告をする第29回NIE全国大会が1日、京都市で開幕した。スローガンは「探究と対話を深めるNIE デジタル・多様性社会の学びに生かす」。日本新聞協会の中村史郎会長は開会式で「子どもが自ら問題解決する力の養成を後押しする手法の一つが新聞活用だ」と強調した。大会は2日まで。

県内からは県NIE推進協議会の安倍徹会長とNIE実践指定校の教諭やNIEアドバイザー、新聞関係者ら約20人が参加した。

パネルディスカッションが行われ、学校教員や研究者らが新聞活用の意義を議論した。シンクタンク「スマートニュース メディア研究所」の長沢江美研究員は「玉石混交の情報社会で、子どもがメディアごとの特性を知り、生き抜く力を身に付けるにはNIEの活動が効果的だ」と話した。

子どもの新聞離れを止めるため、記者個人の苦労や思いを伝える取り組みが有効ではないかとの意見もあった。

基調講演では歴史学者の磯田道史さんが、江戸時代に瓦版などを見て知識を得ていた庶民の学びを紹介。人工知能(AI)が発展する21世紀では「AIの裏をかく賢さが重要になる」と述べ、新聞も時代に合わせて伝える内容を工夫すべきだとの見方を示した。

第29回NIE全国大会で行われたパネルディスカッション=1日午後、京都市

実践指定校に14校 県推進協 初の視覚支援学校も

2024年06月23日(日)付 朝刊

新聞を学校教材に活用するNIE(教育に新聞を)の普及に取り組む県NIE推進協議会は22日、本年度総会を静岡市駿河区の静岡 新聞放送会館で開き、実践指定校14校の推薦を承認した。

本年度の新規実践校6校には、沼津視覚特別支援学校(沼津市)も推薦される。視覚障害の特別支援学校がNIE実践校に名を連ねるのは県内初。安倍徹会長は「視覚障害のある子どもたちにNIEをどう実践するか。今年も(NIEの)方法論が気概を持って展開されると思う」と期待を込めた。

指定実践校に推薦された14校は、7月の日本新聞協会NIE委員会で正式に承認される。各校で2年間にわたりNIEに取り組み、最終年度の2月に担当教諭が報告を行う予定。

抱負を述べる新規実践指定校の担当者ら=22日午後、静岡市駿河区の静岡 新聞放送会館

指定校に承認されたのは次の通り。

▽新規 東伊豆熱川中、静岡清水第六中、御前崎中、浜北北部中、桐陽高

▽継続 熱海泉小、静岡由比小、袋井南小、浜松初生小、静岡サレジオ小・中、浜松開誠館中・高、磐田北高、浜名高

思考力育成に活用 県内実践校が成果報告

2024年02月18日(日)付

学校教育の教材として新聞を活用する活動(NIE)を進める県NIE推進協議会(安倍徹会長)は17日、県内のNIE実践指定校を集めた報告会を静岡市駿河区の静岡新聞放送会館で開いた。伊豆土肥小中一貫校、富士見中、清水飯田中、藤枝広幡中、浜松春野中、静岡北特別支援学校南の丘分校の計6校が参加し、担当教諭が成果や課題を報告した。

各校に共通して新聞を購読していない家庭が増えて新聞がなじみの薄い存在になっているとして、複数紙を常備したNIEコーナーの設置や朝読書の時間を使って記事を読むなど、児童生徒が新聞に触れ合う取り組みを紹介した。紙面を読み込んで見出しをつけたり、互いに興味を持った記事の紹介文を作成したりと、新聞の活用で子どもらの論理的思考力や長文読解力を育成しようとする実践内容も目立った。

新聞紙自体に着目して掃除やレクリエーションに利用した学校や、模擬記者会見を通じて情報を聞き出す力を養おうとした教室もあった。課題として、新聞を読む習慣をつける難しさや、NIEの成果を他の授業と区別して単独で検証できないことなどが上がった。

学校図書館と新聞 フォーラムで議論 23日、日本新聞協会

日本新聞協会は23日午後1時半から、NIE教育フォーラム「学校図書館×新聞 主体的で深い学びを実現するために」をオンライン形式で開く。参加無料。

学習指導要領が情報活用能力の育成を重視し、学校図書館には読書活動の場だけでなく「学習・情報センター」の機能が求められている。子どもたちの主体的な学びを支えるため、学校図書館が果たす役割や環境整備、新聞活用の可能性について、大学図書館長や教育委員会らのパネリストが議論する。

参加希望者は21日までに、同協会NIEウェブサイト(https://nie.jp)へ申し込む。

NIEの取り組みを紹介する教諭ら=17日午後、静岡市駿河区の静岡新聞放送会館

月刊一緒にNIE@しずおか・第1日曜掲載=科目に応じ 活用多彩に 藤枝・広幡中 公開授業

2024年01月07日(日)付 朝刊

■科目に応じ 活用多彩に 藤枝・広幡中 公開授業

国語 キーワード捉え 要約文作成

保健体育 健康の話題 日常と関連付け

英語 英字新聞 ニュース動画視聴

NIE実践指定校の藤枝市立広幡中で昨年11月に行われたNIEの研究発表会は、特別支援学級を含む1~3年全10クラスの授業を公開した。国語や数学、英語、保健体育などさまざまな教科における新聞の活用例を紹介した。

タブレット端末を使って新聞記事を要約する生徒=藤枝市立広幡中

同校のNIE実践は2年目。「1年間に本を読むことがない」という生徒が半数を超える実態を踏まえて、記事を読み論理的思考や文章力を養う目的で取り組んでいる。柳本雅弘校長は「生徒がさまざまな事象に触れるためには、教職員一丸で進める必要がある」と強調。自らも新聞に写真を投稿するなど、生徒が新聞を身近に感じられるよう積極姿勢を見せる。

1年生の国語の授業では、文意を要約する単元で新聞記事を使った。石橋直明教諭(27)がキーワードを抜き出したり熟語を用いたりすることで短く分かりやすい文章で伝えられると指導。ネット上のコミュニケーションも踏まえて「文章を読む時にはその意味を理解するだけでなく発信される意図も考える必要がある」と指摘した。生徒は、イスラエルとイスラム組織ハマスの対立や新型コロナウイルス禍の影響、米大リーグ大谷翔平選手についての記事の要約に挑戦。タブレット端末で要約文を作成した。樋川翔大さん(13)は「要約のポイントが分かった。印象に残った新聞記事や文章のキーワードを抜き出してまとめておけば、後から見返すことができそう」と話した。

2年生の保健体育は、生徒がそれぞれ選んだ健康に関する記事を基に日常生活で意識すべきことを発表した。県内で危険ドラッグの販売店が再確認されたという記事を選んだ生徒は「手軽に入手できるため依存性が高い」などと自分で調べた内容と合わせて、「(一掃のために)自分たちができることは少ないが、知識を持って生活すべきだと思う」と意見を述べた。がん治療の経済的負担や心臓病の記事から、運動習慣とバランスの取れた食生活の重要性を説く生徒もいた。

健康に関する新聞記事を基に意見交換した2年生の保健体育の授業

3年生の英語の授業は導入として英字新聞のニュース動画を視聴。特別支援学級でも、記事内の単語の意味や漢字を辞書で調べながらワークシートを記入した。

(教育文化部・鈴木明芽)

◇........................◇

■紙面授業 国語 感性育む四季の大切さ 静岡大成中・高 中山龍一先生

「百人一首」の中に「奥山に紅葉[もみじ]踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋は悲しき」という歌があります。この歌は秋のどことなく悲しさを感じさせる季節感を「紅葉」や「鹿の声」という存在で表現しており、聞いたことのある方も多いかと思います。

昨年の夏は世界各地で記録的猛暑となり、国連のグテレス事務総長は「地球沸騰化の時代が到来した」と警告しました。静岡県では11月に入り25度以上の夏日を記録し、秋らしい陽気も束の間、冬が到来したはずが、12月にも25度近くを記録しました。気候変動によって日本の「四季」が「二季」になるのではないかというニュースに、秋がなくなってしまったら、四季それぞれの美しい自然の姿に育まれてきた豊かな感性も失われてしまうのかと危機感を覚えてしまいます。

「枕草子」の「うつくしきもの」の一つに、小さな塵をめざとく見つけた幼子が大人一人一人にそれを見せて回る場面があります。幼子は自分の思った通りに見つけたものを大人に見せて回るわけですが、実は大人にとってそれは大したものではありません。しかし、その愛らしい姿を見て、きっと「よく見つけたね」とか「すごいね」といった声をかけていたと思います。そうすると幼子はまた違うものを見つけては大人に見せ、新たな世界を広げていきます。これこそが感性の原点なのだと思います。

「感性」は「自分の感情を大切にすること」と「自分の世界を広げること」を日頃から意識することによって、筋力トレーニングのように鍛えられていくものだと思います。だからこそ、さまざまな姿を見せてくれる四季の変化は感性に良い影響を与えるものであると感じています。

日本の四季を守るということは、その豊かな感性を守っていくことと同義であるのではないでしょうか。

※県内の中学・高校の先生が、時事のニュースや話題を切り口にした授業を紙面で展開します。

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(78)言葉と出合う クロヌリハイク(中村都教諭/静岡千代田小)

小学3年生を担任しています。国語で俳句を勉強した後、クロヌリハイクに挑戦しました。これは、昨夏行われたNIE全国大会松山大会で考案者の方が披露したものです。

俳句は、季語を入れて四季の情景や自分の思いを五七五で詠みます。一方、クロヌリハイクは、一つの新聞記事から季語とそれに結び付けて使えそうな言葉を探し出して五七五にし、使わない部分を黒く塗りつぶすのです。

俳句と違い、文中から言葉を抜き出して作るという制約があるので、使いたい言葉が使えるとは限りません。しかし語彙[ごい]の少ない子どもたちにとっては、記事を読むことで、今まで知らなかったたくさんの言葉に出合うことができるのです。意味が分からなければ、その都度、国語辞典で調べ、選んだ言葉を再構成し作品を完成させました。

クロヌリハイクは、記事を読んで感想や意見を言い合うというものではありません。しかし、何度も記事を読み返すことで、言葉にこだわりながら文章を読むことができるようになります。クロヌリタンカとしても応用が利くので、どちらも挑戦してみてはいかがでしょうか。

キーワード押さえ効果的に 藤枝・広幡中 公開授業で記事要約

2023年11月30日(木)付 朝刊

新聞を教材として活用するNIE実践指定校の藤枝市立広幡中で29日、研究発表会が開かれた。1~3年全10クラスの授業を公開し、数学や保健体育、英語などさまざまな教科での実践例を紹介した。

記事からキーワードを抜き出し、要約する生徒=29日午後、藤枝市上当間の市立広幡中

1年生の国語の授業では、26人が新聞記事を要約する作業に取り組んだ。イスラエルとイスラム組織ハマスの対立や米大リーグ大谷翔平選手に関する記事の内容をタブレット端末を用いてまとめた。グループごとに互いの文章を読み、感想を述べ合った。石橋直明教諭(27)は、文章の意味と発信する意図について考えたり接続語の役割を学んだりしたこれまでの授業を踏まえて「大切な事柄はキーワードを盛り込んだ短い文章で伝えると効果的」と説明した。

市内外の教員ら約20人が参観した。同校では全教職員がNIE実践に取り組み、同日以外も新聞を活用した事例を校内発表する。

新聞活用の授業公開 29日藤枝・広幡中 参観者募集

2023年11月06日(月)付 朝刊

県NIE推進協議会は29日午後1時半から、藤枝市立広幡中の全10クラスで、新聞を活用した授業を公開する。授業後は意見交換会も開く。

同校は日本新聞協会のNIE実践校として指定を受け2年目。11月のNIE月間行事として行う。参観希望者は15日までに、県NIE推進協議会事務局<電054(284)9152>に申し込む。

実践指定 14校承認 県推進協 静岡で総会

2023年06月25日(日)付 朝刊

本年度の事業計画には11月に藤枝市立広幡中でNIE公開授業を開くことなどを盛り込んだ。安倍徹会長は同協議会の活動に関し「皆さんに日頃の思いを話してもらい、今年度あるいは来年度の事業に反映したい」と呼びかけた。教育への活用の是非が議論されている生成AIについても言及し、活用方法次第ではないかとする考えを示した。

実践指定校に決まった14校は7月の日本新聞協会NIE委員会で正式に承認を受ける。8校が新規指定で6校が継続2年目。各校の担当教諭らは「新聞を通して世の中に関心を持ち、そこから自分の意見を組み立てて社会に貢献する生徒を育てたい」などと語った。

指定校は次の通り。

▽新規 熱海泉小、静岡由比小、袋井南小、浜松初生小、静岡サレジオ中、浜松開誠館中・高、磐田北高、浜名高▽継続 伊豆土肥小中一貫校、富士見中、静岡清水飯田中、藤枝広幡中、浜松春野中、静岡北特別支援学校南の丘分校