「一緒にNIE」は静岡新聞の「教育」欄で2011年4月にスタートし、2015年4月から「月刊 一緒にNIE」で連載しています。 日本新聞協会認定の県内のNIEアドバイザーたちが教諭や保護者に NIEをやさしく解説し、授業活用のヒントを示しています。NIEへの理解を広げるため、ご活用ください。

一緒にNIE

月刊一緒にNIE@しずおか・第1日曜掲載=図書室で楽しく新聞クイズ 関連本紹介、社会に関心広く 静岡・由比小

2024年11月03日(日)付 朝刊

■図書室で楽しく新聞クイズ 関連本紹介、社会に関心広く 静岡・由比小

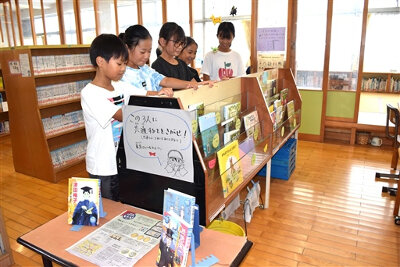

静岡市立由比小(吉川賢校長)は図書室に時事問題を張り出し、解答をその場の応募箱に投函[とうかん]する「新聞クイズ」を実施している。関連書籍を近くに配架するなど、児童の関心を広げ、深める工夫を凝らす。

9月の昼休み。さまざまな学年の児童が図書室で、静岡新聞の週刊子ども新聞「YOMOっと静岡」に掲載中のクイズ「みんなで検定」に挑戦した。今回のテーマは、パリ五輪・パラリンピック。「今夏のパリ五輪で初めて採用された競技は?」「パリで世界遺産に登録されているのは?」など12問に取り組んだ。

学校司書の加藤公子さん(53)が「子どもたちに世界で今何が起きているのか感じてほしい」と本年度から新聞クイズを始めた。図書室の本を通常より多く借りられる「プラス1冊券」や手作りメダルなど、多数正解者への特典の効果もあり、参加人数は着々と増加。3回目の今回は、初回の2倍となる40人に上った。クイズの隣に日本の獲得メダルを一覧にした朝刊紙面を掲示し、五輪の歴史やフランス文化を紹介する書籍も本棚に並べた。

関心を持つポイントは十人十色だ。6年の大瀧悠嘉さんは「バレー選手として出場してみたい」とスポーツへの意欲を高め、福井爽友さんは「パリの有名建築の歴史が知りたくなった」と紙面の写真を見詰めた。

NIE実践指定校2年目の同校は、朝や帰りの時間でも新聞を活用し、低・中学年は知っている言葉探しを通じて活字に親しむ機会を増やしている。高学年では、日直が気になったニュースを発表。記事の要点を押さえ、自分の意見をまとめる力を伸ばす。「世界の軍事費過去最高」という話題から平和に思いをはせたり、愛犬と参加できる県内の交流イベントを紹介したりと、幅広いテーマが取り上げられている。

NIE担当の遠藤直人教諭(45)は児童の変化について「長い文章への苦手意識が徐々に薄れ、語彙[ごい]が増えて世界が広がっていると感じる」と手応えを語る。書いたり話したりする練習を重ね、表現力の一層の向上につなげたい考えだ。

(教育文化部・鈴木美晴)

新聞クイズを企画した加藤公子さん(右)と挑戦する児童

新紙幣をテーマにした「こどもかがく新聞」も紹介。関連する県内外の偉人の伝記がそばに置かれている=静岡市立由比小の図書室

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(85)同世代の投稿も手本に

秋になり、大学入試の学校推薦型選抜に向けた小論文や志望理由書の添削を頼まれます。静岡新聞を使って、しっかり読んできっちり書くことへの指導を考えてみます。

ウオーミングアップとして「清流」「この人」「窓辺」など短めのコラムを読ませたり、NIEワークシートに取り組ませたりします。慣れてきたら、1面コラム「大自在」や「社説」などにチャレンジさせます。

最近は「読者のひろば」の投稿文を参考に人を引きつける文章について考えさせています。特に「ひろば10代の思い」は同世代の文章ですので生徒の興味を引きますし、内容も素晴らしく感心させられます。生徒たちに、どこが優れているか線を引かせながら読ませ、「問いかける書き出しになっている」「批判だけでなく、自分自身を省みている」などの意見が出てくれば、良かった点を参考に文章を書かせます。

結論を最初に書き、それを説明する例や補足する体験、エピソードを加えると分かりやすくなります。

よく書けた文章は投稿をお勧めします。文章が掲載されることで自信がつきます。書くことは難しいですが、何回も書いているうちに上達します。新聞を使って楽しく学んで読解力と表現力を身に付けましょう。

(塚本学教諭・常葉大常葉中・高)