【浜松北高㊤】全国舞台に静岡県勢第1号

.jpg)

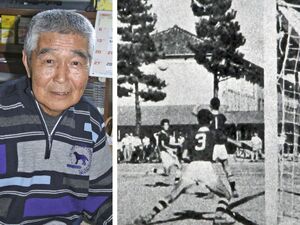

1946年、活動を再開したサッカー部。まだ旧制浜松一中時代だった(浜松北高サッカー部創設80周年記念誌から)

走行距離は180キロを超える。東京-小牧間の半分強、所要時間は2時間近い。東名高速を走り抜けると、静岡県の長さを実感する。そんな横長の静岡県は東部、中部、西部に3区分され、1地区だけが突出することは許されがたい土壌にあり、何につけても3地区のバランスが問われる。

しかし、サッカーの世界だけは趣を異にして、常に中部主導で歴史を刻んできた。中でも顕著なのは高校の分野だ。冬の全国選手権出場校の顔ぶれをみても、中部勢がずらりと並ぶ。ところが、戦後初めて高校勢で全国の舞台に名乗りを上げたのは、ほかならぬ西部の「浜松一高」だった。

戦後混乱期の1948年(昭和23年)秋、浜松一高は福岡県で行われた第3回国民体育大会(国体)サッカー高校の部出場校の一角に名を連ねた。静岡サッカーが戦後初めて、全国の戦いの場に送り込んだ県代表として。

1936年ベルリン五輪に3選手を送り込む

終戦を経て古豪サッカー部が活動を再開したのは、旧制中学時代の1946年春だった。戦時中、イモ畑になっていたグラウンドを部員たちが自らの手で整地し、軍靴や地下足袋、あるいは裸足(はだし)でつぎはぎだらけのボールを追った。

年度が改まった1948年、学制改革に伴い、新制の浜松一高が誕生した。ただし、浜松一高の名はこの年度だけで消え、翌49年度には「浜松北高」として再スタートを切り、現在に至る。

1年間だけの校名だったといえ、「浜松一高」は静岡サッカーの戦後の歴史に価値ある第一歩を記したのは紛れもない事実だ。

東海地区で無敵の時代も

静岡新聞が1978年(昭和53年)に連載した「サッカー王国静岡・その六十年の歩み」にも「志太中(現・藤枝東高)も静中(静岡中=現・静岡高)も問題じゃなかった。県内ではどことやっても負ける気がしなかった」との記述があり、無類の強さがうかがえる。(敬称略)

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る