6月16日は和菓子の日

6月16日は和菓子の日ということをご存じでしょうか?平安時代にはこの日に菓子を食べ、厄除けと招福を願う嘉祥(かじょう)という行事がありました。この和菓子で厄払いをする嘉祥の行事を江戸時代に重んじたのが徳川家康公なんです。6月16日には小麦饅頭など2万個を超える菓子を大広間に並べ、家臣に配り、ゲン担ぎをしたといわれているんです。

当時貴重だった砂糖を使って2万個もの菓子を配る…という史実に、いかに家康公がこの嘉祥を大切にしていたかが分かります。

この嘉祥の文化を復活させようと、和菓子に親しむイベントが、御殿場市にあるとらや工房で開かれたので取材にいってきました。

とらや工房は東山旧岸邸の横に位置し、美しい自然を眺めながら喫茶も楽しむことができます。

この日は「甲斐みのりさんと過ごす和菓子の日 和菓子のたのしみ」と題して、エッセイストの甲斐みのりさんとともに、とらや工房の職人さんから和菓子作りを学びました。大人向けの和菓子作り体験は初めての試みだそうです。

この日作ったのは「富士山の練り切り」と「ひまわりの形のきんとん」、そして「小麦饅頭」の3つです。

花びらの部分はこしあみという特別なざるの目に生地を通して、細長いそぼろ状にしていきます。それを箸でつけて完成となります。この花びらを種につけていく作業が繊細で難しいんです。力を入れないと花びらがつかないし、力を入れすぎると花びらがつぶれてしまうんです。

その分、出来上がった花びらの部分は空気をたくさん含んでいてふわふわで、とても上品で美味しかったです。そして自分で作った和菓子はさらに愛しく感じました。

この日小麦饅頭を作ったのは、江戸幕府も小麦饅頭を配っていたという嘉祥の文化に親しむのはもちろん、小麦や砂糖など家庭にある材料でも小麦饅頭は作れるので、自宅でも和菓子作りに親しんでほしいというとらや工房さんの想いもありました。

私も饅頭作りは初めてだったので、餡を包むのに苦労しましたが、ふかして焼き印を押してもらったらきれいな形に大満足でした。

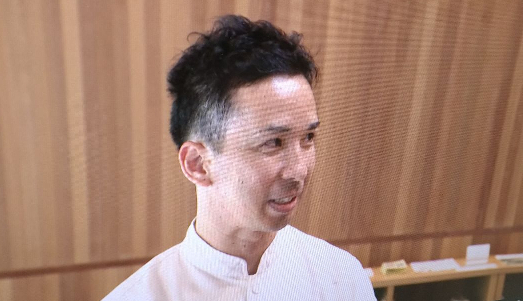

この日作った小麦饅頭のレシピは、とらや工房の中野達也店長が教えて下さり、参加者の皆さんは自宅でも作ってみたいと話をしていました。

中野さんはとらや工房の店長になる前は、虎屋のパリ店に8年勤務され、和菓子をヨーロッパに広める活動をしていたそうです。ヨーロッパ、特にパリではどら焼きも人気で、どら焼きは世界の共通語「どら焼き」でパリでも通るそうですよ。

中野さんは一年を通して、さまざまな行事でぜひ和菓子を食べてほしい。見て、食べて、触って、五感で和菓子を楽しんでほしいと話をしていました。

小さな和菓子の中には季節感もぎゅっとつまっています。家康公も愛した嘉祥の行事。和菓子に親しむ大切な日になりました。

皆さんも和菓子の文化、楽しんでください。

(文:水野涼子)

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る