古より愛された、宿場の名物

丸子の老舗『丁子屋』でも期間限定で6月はアユだし、12月は伊勢エビだしのとろろ汁を提供している。

すり下ろした自然薯をだし汁で割り、麦飯にかけたとろろ汁は、栄養価が高い上にサラサラと食べられることから、東海道五十三次の20番目の宿場町であった丸子宿において、精がつく料理として旅人に人気があった。その様子は十返舎一九の『東海道中膝栗毛』や歌川広重の浮世絵、松尾芭蕉の俳句でも宿場を象徴する名物として描かれている。さらに歴史を遡ると、吐月峰柴屋寺(とげっぽうさいおくじ)を建てた室町時代の連歌師 宗長(そうちょう)が「年の暮れ 茶、炭、薪の山の芋 寝てのよるよる むつごとにして(年の暮れにはお茶、炭、薪と山の芋が準備できれば、幸せな良いお正月が迎えられるものだね。と、寝言のように一人でつぶやいている)」と、“山の芋”つまり自然薯のことを歌に詠んでおり、江戸時代よりもずっと長きに渡り、丸子の地で自然薯が食べられてきたことがうかがえる。

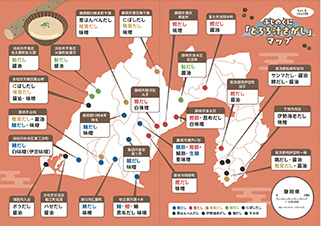

静岡県の多彩な『とろろ汁』の文化

実はとろろ汁を食べる文化は、ここ丸子だけに限らない。静岡県の山野では自然薯がよく採れたことから、とろろ汁の“味付け”や粘りの強い自然薯を伸ばすための“だし汁”に至るまで、その土地ごとに様々な食べ方が根付いている。例えば丸子では、相白味噌(あいじろみそ)と呼ばれる京都の白味噌と田舎味噌の特徴を併せ持つ独自の味噌を使い、焼津が近いことからカツオだしで割ることが多いという。この相白味噌とカツオだしを使う食べ方は、富士川西岸から藤枝市岡部近辺までの旧静岡市周辺に見られるそうだ。

一方、富士川から東側になると味付けが味噌ではなく、醤油を使うことが増えるようで、松崎町では『サンマだしに醤油』、南伊豆町では『鶏だしに醤油』を組み合わせた食べ方が伝わっている。

だし汁については、さらに地域の特色が色濃く出ており、下田市では特産品の伊勢エビ、天竜川上流ではアユ、浜名湖周辺では地魚であるボラやハゼが使われるほか、新鮮な海産物が手に入りづらい山間部では煮干しや椎茸、黒はんぺんなどが使われることがあるという。

身近にある食材を味付けやだし汁に利用し、それぞれの土地で食べられてきた静岡県のとろろ汁。その多彩な食べ方は、山・川・海の自然に恵まれ、食材が多様な静岡県の食の豊かさを物語っていると言えよう。今秋は『東海道中膝栗毛』にあやかって、静岡県各地のとろろ汁を巡る旅に出掛けてみては。

ふじのくに「とろろ汁さがし」マップ:自然薯の研究をする前田先生が、県内のとろろ汁を食べ歩いて作った。

取材協力:丁子屋、静岡県立農林環境専門職大学名誉教授 前田節子先生美しい庭園を望む、東海道丸子宿の観光名所。

丸子宿のほど近く、泉ヶ谷にある吐月峰柴屋寺は、今川氏に仕えた連歌師 宗長ゆかりのお寺。この地の風景にほれ込んだ宗長が、京都の銀閣寺を手本に月が綺麗に見える庭を仕立てたそうだ。今川氏が滅びたのち、この寺が荒れていくのを惜しんだ徳川家康によって、修復されたと言われている。庭の背後に映る山の風景までを庭の一部とした借景庭園は、国の名勝に指定され、多くの文人や東海道を巡る旅人を魅了し続けている。

<DATA>

■吐月峰柴屋寺(とげっぽうさいおくじ)

住所:静岡市駿河区丸子3316

TEL:054-259-3686

営業時間:10:00~16:00

料金:300円

東海道の面影を残す、山間の集落。

東海道丸子宿と岡部宿のあいだ、宇津ノ谷峠の東の麓に位置する集落(宇津ノ谷集落 静岡市駿河区宇津ノ谷)。かつては峠越えを控える旅人の休憩場所として茶屋が立ち並ぶ場所だった。現在でも趣ある家々や石畳が続く美しい風景が残され、市の『景観計画重点地区』として大切に守られている。また宇津ノ谷地区には豊臣秀吉の陣羽織を保存した『御羽織屋』や厄除けの『十団子』で知られる慶龍寺のほか、伊勢物語でも歌われた『蔦の細道』やレンガ造りの『明治のトンネル』など数多くの名所や史跡が残っている。

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る