日本映像アーキビスト協会代表理事のとちぎあきらさんは、東京国立近代美術館フィルムセンター(現・国立映画アーカイブ)で研究員として長く活躍した方。フィルムアーキビストの仕事とは何か。映画の復元とは何をするのか。たっぷり話が聴けた。

フィルムアーカイブという仕事は「映画保存」と言い換えられることが多いが、フィルムやビデオ、ディスクなど映像記録媒体だけが対象ではない。シナリオ、スチール写真、撮影時に使った大道具や小道具などなど。こうしたものを全て取り扱う。

「復元」はフィルムアーキビストの重要な業務の一つである。とちぎさんは「フィルムアーカイブの中でも表に出る仕事」と語る。

そもそも「復元する」とはどういうことか。一般にはなかなか伝わりにくい。正直なところ、文化財の修繕と同じもののようなイメージがあった。だが全く違った。とちぎさんの言葉に耳を傾けよう。

「映画や映像の復元は、基本的にはオリジナルにできるだけ近いコピーを作るという意味。『複製芸術』だから、複製しながら可能な範囲で元に戻すんです」

なるほど。建造物や彫刻、絵画などとは根本的に考え方が違う。復元には次の4点がポイントだという。

①複製元の素材に何を選ぶか。フィルムの時代はコピーをするたびに画質が劣化する。できれば撮影時にカメラに入っていたオリジナルに手を加えて良好なコピーを作りたい。

②複製元として選んだ素材の状態を確認。傷が付いていないか。抜け落ちていないか。どれだけの欠陥があるか。きちんと状態把握する。

③何を根拠として復元を行うか。できる限り封切り時に観客の見た状態に近づける。可能なら現場にいた当事者(カメラマンやスクリプターなど)にも意見を求める。

④適切なワークフローの策定。多くの技術者、アーキビストが関わる仕事である以上、情報を的確に共有することが必要。

とちぎさんは国立映画アーカイブ在籍時にデジタル復元に関わった名作についても言及した。2008年に手がけた黒澤明監督「羅生門」のエピソードが秀逸だ。

「(京都の)桂川の川べりの場面で技術者から質問がありました。『川の向こう側から日が差しているけれど、これは日の出なのか日没なのか』と」

フィルムアーキビストとして、これをどう解決するか。この時は原作脚本に当たったという。するとこの場面を振り返るせりふに「一昨日の初更」とあった。

「午後7時から9時ごろ。ということは夕方かなと」

音で「しょこう」と聞き取った場合、夜明けの光を意味する「曙光」とも捉えられる。シナリオの確認で初めて時期が確定した。

「夕日だと分かったので、その後のグレーティング(白黒の濃淡や色彩のバランスを整える作業)では、どんどん(場面が)暗くなっていくという配慮をしなくてはいけなかった」

細部の光、そして音に目と耳を凝らすと映画作家の隠された意図が見えてくるという。とちぎさんは最後にこう言った。

「フィルムアーキビストの仕事は作品をよみがえらせるだけでなく、製作に関わった人たちの営為を再度体験すること。それが作り手をより深く愛し、作品をより理解し、楽しむことにつながる」

(は)

<DATA>

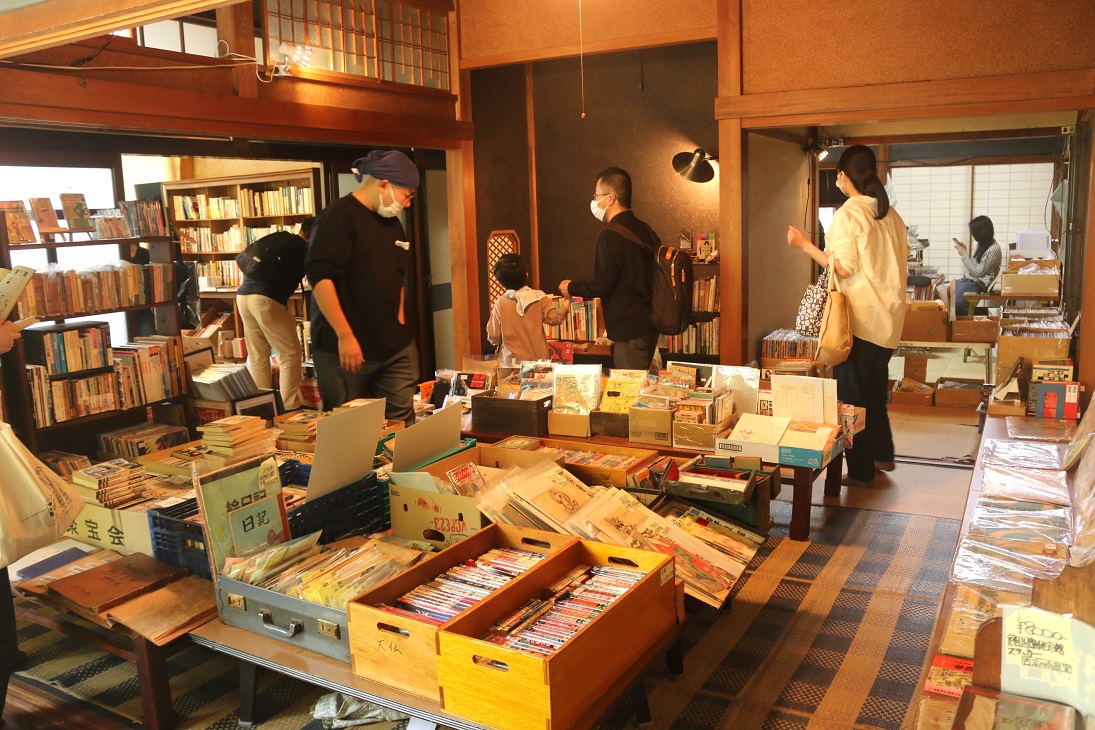

■「鈴木邸 ~登録有形文化財~ 春の探書会」

会場:鈴木邸(静岡市葵区中ノ郷249)

時間:午前10時~午後4時半

参加古書店:太田書店、ブックボックスweb、書肆猫に縁側、あべの古書店、仲書店、書肆鯖

参加飲食店:ル・コンプレ、Spicy Curry WANYA、ショコラ・ファン、白木屋、フリーキーショウ

○トークイベント(午後1時~)

「臨時復興局長・阿部喜之丞と静岡 防災とナショナリズム―墓地と遺跡と幻の都市計画」

講師・花井久穂さん(東京国立近代美術館主任研究員)

コメンテーター・田中傑さん(常葉大社会環境学部教授)

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る