八幡神社の本家帰り

藁科川を渡る神輿

藁科川の下流にある『木枯しの森』。平安時代の和歌に歌われたことでも知られているが、この場所に行くためには川の中を歩いて渡ることになる。そんな川の中の孤島にひっそりと佇むのが八幡神社だ。八幡神社は昔、4つの村(羽鳥村、山崎村、牧ケ谷村、産女村)の氏神だったという。正確な時期は不明だが、江戸時代の中頃に度重なる藁科川の氾濫や普段の参拝が難しかったことから、羽鳥村に八幡神社仮宮として移されたそうだ。

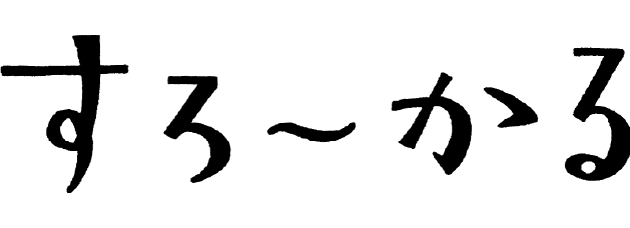

毎年、9月の第2日曜日(今年は9月14日)に行われる『本家帰り』は、仮宮から木枯しの森へ青年たちが担ぐ神輿に乗って里帰りする祭りだ。

当日は、仮宮で神事を行った後、お囃子太鼓の音色に先導され、大榊、次に四色の旗鉾、神輿と、白装束の成人男子二十数名で氏子地区を練り歩き、最後は大きな掛け声と共に藁科川を渡り、木枯しの森へご神体を届ける。時に膝上まで川の水に浸かり、水しぶきをあげながら豪快に渡る姿は見ていて気持ちが良い。

以前は、ご神体の阿弥陀如来像が納められた厨子を神輿に入れていたが、川を渡る際に大きく揺れることなどから傷みが激しくなり、現在は修繕を行った後、神輿とは別で大切に運んでいるそうだ。

地域に住む人たちの接点となる祭事として、古くから続いてきたこの祭り。時代の中で少しずつ形は変わってきているが、変わらず地域の〝和〟を作り、そこで生活する人々の一つのよりどころとして大切に引き継がれているという。

2015年に修繕されたご神体の阿弥陀如来像

わらしな学と藁科芝生祭

静岡市立藁科中学校では、1年生から3年生までの3年間を通して『わらしな学』という、自分たちの住む地域を知り、そこにある課題を見つけ解決への道筋を考え実行する総合学習を行っている。地域の良いところや課題を知ることから始まり、問題の整理、解決するにはどうしたらよいかを話し合い、形にしていく。そのためには周囲の協力が不可欠だと考え、〝協動〟を合言葉に自分たちのやりたいことをさまざまな人に伝え、協力して動くことで実現への道筋を作っているという。

今年は廃校になった水見色と清沢の利用方法を静岡市と協議したり、地元の飲食店と地域の特産品を使ったコラボメニューを考案したりしているそうだ。

そして、周囲に発信する場の1つとして毎年3年生が中心となり企画・運営を行い開催されるのが『藁科芝生祭』だ。当日は、物産展や子どもたちが遊べる場所が中学校の芝生グランドに登場する。また今年は、地元の人たちに自分たちの考えを知ってもらい、地域全体で同じ方向を向きたいという思いから、学習を通して行ってきたことなどを来場者に発表する場を新たに設ける予定だという。

1.現在制作中のチラシやスタンプカード。2.3.過去の藁科芝生祭の様子。ストラックアウトなどの子どもたちが楽しめる場所も多数ある。

活動を見守る先生たちも、「〝地域をどうにかしたい〟という気持ちが活動のエネルギーになっている。今年はより〝ここに住む人たちに発信したい〟〝継続して足を運んでもらいたい〟という思いを強く感じる。それがコラボメニューを継続販売していく交渉や、地域の店舗を回るためのスタンプラリー作成にも色濃く出ている」と話してくれた。さまざまな形で地域の課題に取り組む『わらしな学』。新しい世代が考える〝藁科〟のことにこれからも注目していきたい。

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る