あなたの静岡新聞 限定コンテンツ

-

家康の側室 阿茶局ってどんな人? 駿府大御所時代まで公私とも支えた才知の女性

-

旭姫ってどんな人? 築山殿亡き後の家康正室 豊臣と徳川の架け橋に

-

家康の嫡男 松平信康ってどんな人? 非業の死遂げた若武者

-

家康の正室 築山殿ってどんな人? 戦国に翻弄された悲劇の美女

-

家康の側室 於愛(おあい)の方ってどんな人? 2代将軍・秀忠の母 慕われた慈愛の女性

-

井伊直政ってどんな人? 「徳川四天王」最年少の美男子

-

家康側室 お万の方ってどんな人? 築山殿に浜松城で折檻された説も

-

お田鶴の方ってどんな人? 築山殿「いとこ」 家康に攻められ討死

-

今川氏真ってどんな人? 戦国大名・今川家の歴史に幕 晩年は家康と駿府で交流

-

徳川家康ってどんな人? 功績・人柄は

-

徳川家康の正室/側室ってどんな人? 来歴・子どもは

-

徳川頼宣と忠長 2人の駿府藩主 「後の名君」と「ヒール役」

-

徳川家康が築いた幕府の拠点・江戸 静岡の地名、首都に今も

-

神の君・家康を祭る「東照宮」 ご利益、時代とともに変遷 平和、長寿、学問、出世、良縁… 業績や故事で幅広く

-

家康の死因に諸説 「最期の地」に残る伝承

-

本当にあった?なかった? 関ケ原の戦いの帰趨決した「小山評定」 静岡大・本多隆成名誉教授に聞く

-

天下人・徳川家康 多種多様な肖像画 耳たぶ、下顎に共通点 生前しのばせる「白描」

-

天下人 徳川家康の城「駿府城」 終の棲家なぜ駿府に?どんな城だった?

-

後北条の築城技術の粋を集めた「山中城」ってどんな城?

-

.jpg)

遠江の要衝「高天神城」ってどんな城?

-

信康と築山殿が命を落とした「松平信康事件」なぜ起きた?

-

年表 徳川家康の生涯

-

人生最大の敗戦「三方ケ原の戦い」ってどんな戦? 背景・伝承は

-

徳川家康の出世城 天下への足掛かり「浜松城」 築城理由は?

-

天下人 徳川家康の城「駿府城」 終の棲家なぜ駿府に?

-

徳川家康が切り抜けた10戦 概要・結果は

-

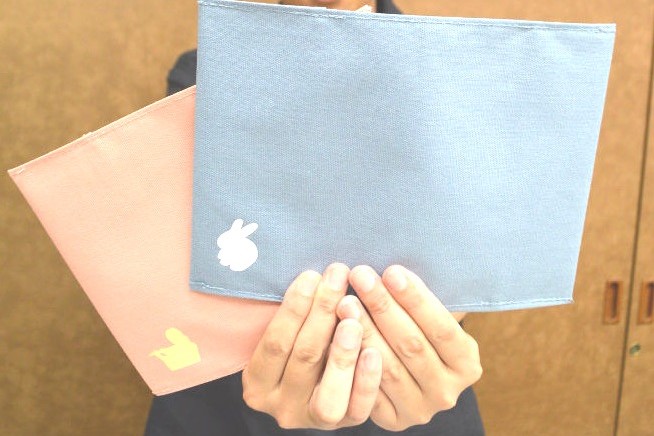

「於愛の方」イメージ ブックカバー配布へ 静岡の大河ドラマ館

-

大河舞台駿府へ “お帰り家康”ステッカー配布 静岡の大河ドラマ館

-

大河ドラマ撮影の裏話紹介 杉野さんと木村さん 浜松でトーク

-

松本潤さんら着用の衣装入れ替え 静岡の大河ドラマ館

-

怪しくあでやか 直政衣装 瀬名の懐剣、家康のはかまも 浜松の大河ドラマ館

-

犀ケ崖古戦場に記念碑 浜松 俳優波岡さんら除幕

-

松本潤さん表紙「どうする家康」冊子 静岡の大河ドラマ館で無料配布

-

家康役・松本潤さん、信長役・岡田准一さん 静岡県での富士遊覧シーン終えコメント

-

浜松の大河ドラマ館 来館記念ステッカー人気 第2弾配布

-

信康最期の地でトークショー 大河ドラマ出演俳優 浜松市天竜区・二俣町

-

松潤監修の弁当アレンジ「三種盛り御膳」 浜松の竹泉が販売

-

松潤表紙の広報はままつ、在庫終了 増刷は「趣旨に合わず」見送り

-

家康ビール完成、静岡で神社に奉納 本多忠真役の波岡一喜さん来場

-

お田鶴役の関水さん、浜松でトークショー

-

「井伊直政」板垣さんが意気込み 大河ドラマ館プレオープン

-

【動画】広瀬アリスさんと春風亭昇太さん 静岡大河ドラマ館訪問

-

今川領訪問「楽しみ」【今川氏真役・溝端淳平インタビュー静岡まつり編】

-

「とどめは家康に」【今川氏真役・溝端淳平インタビュー大河ドラマ編】

-

大河ドラマ「どうする家康」出陣式 松本潤さんら出演者コメント集

-

写真特集 大河ドラマ「どうする家康」出陣式

どうする家康/徳川家康 記事一覧

-

「強みのブランド力高めて」 テックビート開幕 WiL伊佐山氏ら登壇

国内外のスタートアップ(新興企業)と静岡県内企業をつなぐビジネスマッチング行事「テックビートシズオカ2024」(実行委主催)が25日、静岡市駿河区のグランシップで始まった。27日まで。過去最多約140社が出展し、情報通信や科学技術で社会課題の解決を図るビジネス提案を行うほか、国内の著名な経営者や識者が対談を繰り広げる。 開幕セッションは早稲田大大学院の入山章栄教授とWiLの伊佐山元CEO(最高経営責任者)が「静岡の中小企業が進むべき道」と題して登壇した。入山氏はモノとデジタルを結びつけるIoTの発展に本県基幹産業のものづくりは不可欠とし、「ビッグチャンス。静岡から面白い会社がどんどん世界に行ってほしい」と期待した。 インバウンド(訪日客)の増加を展望し、今後の注目分野に日本特有の歴史と食文化が挙がった。入山氏が「富士山や徳川家康などの存在、歴史があるのは静岡の強み」と強調すると、伊佐山氏は「確かに米国の富裕層は陶器や刀剣などの体験型価値を求める」と呼応。両氏は漁獲量が全国上位のマグロなども含め、「ブランド力を向上させ、もっと高値で売るべき」「これまでが安売りしすぎだった」と声をそろえた。 イベントは10回目。過去9回に計約2万人、約500社が参加し、約60件の協業が成約した。今回は人工知能(AI)、仮想現実(VR)技術のアトラクションやワークショップもあり、一般の来場を受け付ける。 (経済部・河村英之)

-

中部横断道で巡る静岡・山梨の絶景 2新聞社共同でガイド本

静岡新聞社は山梨日日新聞社と共同編集した観光ガイドブック「絶景!山梨&静岡ドライブガイド」を30日に出版する。静岡、山梨両県を結ぶ中部横断自動車道の開通でアクセスが向上したことを踏まえ、車で巡る観光に焦点を合わせた。 両県のお薦め観光スポットを巡るモデルコースを設定。起点と終点を全て高速道路のインターチェンジとしたコースを基に、風光明媚(めいび)なスポット、徳川家康と武田信玄ゆかりの地、静岡の海産物や山梨の果物を楽しめる場所などを巡ることができる。 B5判、128ページで、税込み1870円。静岡県内の書店、新聞販売店などで販売する。問い合わせは静岡新聞社出版部<電054(284)1666>へ。

-

コラム窓辺 さみしい殿様とだんじり(後藤幹生/静岡県感染症管理センター長 小児科医)

私は幼稚園の時に大阪府南部の岸和田市に引っ越した。近くの幼稚園はどこも満員で入れず、母からひらがなと足し算を習った。小学校にやっと上がると、どこもそうだと思うが、自分たちの岸和田市の地勢や歴史を学ぶ授業があった。海岸近くによい田んぼが多いことが地名の由来だそうだ。 岸和田はだんじり祭りの街だ。海辺の旧城下町地区と山の手地区に分けて9月と10月に祭りがあった。私の住む新興住宅地にはだんじりがなかったので隣町に見に行った。30年後に岸和田に戻って病院に勤務した時は、病院官舎のある町のだんじりを私の子どもたちは引いた。見ても引いても、とにかく元気が出る祭りだ。 当然、だんじり祭りが始まったわけも教わった。江戸時代初めに、徳川家康の信頼が厚い岡部の殿様が、駿河の国から和泉の国の岸和田城主になるためやって来た。紀州藩が江戸幕府に万一謀反を起こした場合、京に攻め上るのを岸和田城で食い止める重大な役目を命じられて来たのだが、遠い見知らぬ土地のさみしさで元気がなかったらしい。 岸和田の人たちは、前任の殿様と違って善政を敷いてくれる岡部の殿様をなんとか元気づけたくて、「ソ~リャー」を連呼し太鼓笛鉦[かね]をにぎやかに鳴らしながら、何台ものだんじりを天守閣近くの神社境内に威勢よく走り入れた。これがだんじり祭りの始まりだと私は習った(諸説あると思うが)。 いい人だけど寂しがりやの静岡の殿様が岸和田に来なかったら、あのだんじり祭りは生まれなかったかもと考えると、人を元気づけることは大事だなと思う。コロナ禍や震災で中断されたお祭りもいつか復活し、再び地域の人たちを元気づけてほしいと願う。 (後藤幹生=ごとうみきお/静岡県感染症管理センター長 小児科医)

-

注染浴衣の魅力感じて きょうまで展示会 浜松市中央区

浜松市の地場産品「注染浴衣」をPRする「注染・ゆかた・和装展」(県繊維協会など主催、静岡新聞社・静岡放送後援)が6日、同市中央区の市ギャラリーモール・ソラモで始まった。7日まで。 地元の染め物の卸売業者や工場などがブースを構えた。新作の浴衣や作務衣(さむえ)を展示したほか、反物やハンカチ、ランチョンマットなどを販売。伝統技法の注染の実演や体験コーナーも設けた。 和装で来場した人に扇子をプレゼントする企画や、浴衣姿の「出世大名家康くん」と記念撮影できる催しを展開している。高校生による吹奏楽、津軽三味線の演奏や、着付けパフォーマンスといったステージイベントも行う。

大御所の遺産探し 記事一覧

-

天下人 巧みな人材登用 【大御所の遺産探し 家康公顕彰400年 縁を照らす】

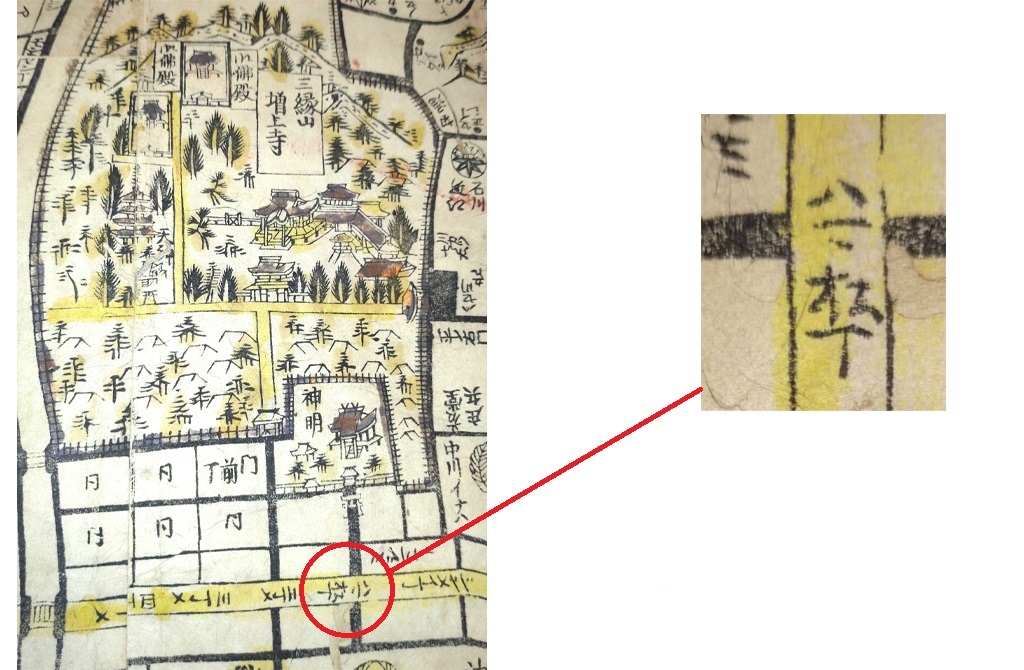

【※2015年1月1日 静岡新聞朝刊掲載】 “かつての敵”にも活躍の場 民政充実、平和の礎築く-本多静大名誉教授が解説 静岡市葵区の駿府城公園に昨年復元された坤櫓(ひつじさるやぐら)から堀を挟んだ一角に、そのプレートはあった。城下の町割りが一目で分かる「駿府古絵図」。県立中央図書館が所蔵する実物は、徳川家康が江戸から駿府に居城を移した1607年に作られたという。 全国の金銀山を統括した大久保長安。外様大名ながら、家臣同様に信頼された藤堂高虎。現在の日銀静岡支店付近には、貨幣鋳造を担った豪商後藤庄三郎の名も見える。高校の日本史にも登場する人物たち。絵図を眺めていると、本多隆成名誉教授は「家康は人材を非常にうまく登用している」と一人うなずいた。 優れた人材登用―。それは青年期と大御所時代の組織の違いにも表れている。家康が三河を統一した青年期に作った組織は「三備(みつぞなえ)」の制。領国を東と西に分けて重臣の酒井忠次と石川家成(後に石川数正)にそれぞれ束ねさせ、家康自身は旗本を直轄するシステムだ。軍事色が強いこの制度に対し、大御所時代は組織部門が多様化して行政色が濃い。武士以外の人材も多く、幕府の安定化に心を砕いた様子が見て取れるという。 出世するにつれ、組織の重心を巧みにシフトさせた家康。本多名誉教授はもう一つ、重要な側面を教えてくれた。それは、ライバルだった今川氏や武田氏、北条氏が滅亡した際、それぞれの旧臣を数多く家臣に組み入れたこと。「戦いに強いだけでは、世は治まらない。家康は新たな家臣に活躍の場を与えることで軍事だけでなく民政も充実させ、実力を高めていった」。本多名誉教授の言葉に、目からうろこが落ちる思いがした。 かつての敵をも生かして能力を発揮させた家康の姿から、400年の時を超えて学べる部分はあるのか。その問いに本多名誉教授はかぶりを振った。現在と当時では時代が違う上、虚実入り交じって言い伝えられる家康の〝生涯〟を基に教訓を得ようとするのは、研究者としての立場を超えていると考えるからだ。ただ、天下統一の先鞭(せんべん)をつけた織田信長と比べて、最後にこう言い添えた。「信長は滅ぼした大名の旧臣、例えば武田氏旧臣の登用を許さなかった。もし、本能寺の変で死なずに統一を果たしたとしても、家康のように安定した平和な時代を築けただろうか」 家康公支えた多彩な顔ぶれ-自慢の忠臣、行政官、まちづくり名人… 十六将図(浜松市博物館蔵) 三河の大名から大御所へ上り詰めた徳川家康の周囲では、多彩な人材が天下取りを支えた。「天下は一人の天下にあらず。すなわち天下の天下なり」とは家康の遺訓。太平の世はその言葉通り、家臣をはじめとする多くの人々の努力で導かれた。 家臣団で特に有名なのは酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政の「徳川四天王」。中でも浜松市北区引佐町で生まれた井伊直政は、関ケ原合戦で真っ先に敵陣に攻め入るなど、知勇に優れた武将として知られる。家康の人質時代を共にした平岩親吉らを加えて「徳川十六神将」「二十将」などと呼ぶ場合もあり、家康は忠臣を自慢したと伝わる。 将軍就任前後から、武芸に秀でた忠臣たちと入れ替わるように台頭したのは、政治にたけた新たな人材だ。本多正信・正純父子は代表的な行政官。僧侶の金地院崇伝と南光坊天海、儒学者林羅山も法令整備などで幕府の安定化に尽力した。 まちづくりなどで才能を発揮した“名人”も多い。土肥金山(伊豆市)はじめ当時世界一の産出量を誇った国内の金山開発を担った大久保長安や、富士川や天竜川を開削して「水運の父」と呼ばれる豪商角倉了以は土木の専門家。街道整備に携わった彦坂元正も、東海道が横断する本県発展の隠れた功労者だ。こうした専門家は滅亡した戦国大名の旧臣や武士以外の出身者も多く、多彩な人材を求めた家康を評価する声につながっている。 家庭では〝太平〟ならず? 妻を殺害、長男は切腹 徳川家康の次男結城秀康が生まれた中村家住宅=浜松市西区雄踏町 生涯に妻とした正室と側室は計17人、子どもは11男5女をもうけたとされる徳川家康。現代人から見れば驚くばかりだが、内実は妻や子との間で問題が相次いでいた。 家康の最初の正室・築山殿は今川義元のめい。夫婦の間には長男の信康と長女の亀姫が生まれたが、後に築山殿は武田氏への内通を疑われて殺害、信康も切腹に追い込まれた。2人目の正室となった旭(朝日)姫は豊臣秀吉の妹で、天下取りを目指すライバル秀吉による政略結婚。このため、家康とは疎遠な関係だったと伝わる。 信康以外にも、子どもにまつわるトラブルは多い。次男の結城秀康は築山殿の侍女お万との子だったため、浜松城から離れた中村家住宅(浜松市西区)で人目をはばかって生まれたといわれる。将軍職を継いだ三男秀忠は関ケ原合戦に遅刻する大失態。家臣の榊原康政による取りなしで、家康から何とか許されたとの逸話が残る。 家康は最晩年も、謀反がうわさされた六男松平忠輝を改易する事態に直面した。世を太平に導いた大御所も、必ずしも家庭円満とはいかなかったようだ。 ※年齢、肩書は当時

-

天下人が築いた理想都市【大御所の遺産探し 家康公顕彰400年 駿府城下町を照らす】

【※2014年5月27日 静岡新聞朝刊掲載】 江戸幕府を開き、約260年間に及ぶ太平の世を築いた徳川家康。来年の顕彰400年記念事業を控え、県内では偉業をたたえるイベントなどが既に始まっている。特に静岡市は、家康が生涯で最も長い27年間を過ごし、大御所政治を行ったゆかりの地。観光ボランティアガイド「駿府ウエイブ」会長の川崎勝彦さん(72)と駿府城下をたどると、まちの発展に心を砕いた天下人の姿が見えてきた。 町自体が平和の象徴 出発地点は駿府城公園に復元された東御門と巽櫓[たつみやぐら]。門の天井を眺める。太い梁[はり]に驚いた。「直径1・5メートルで、1本数千万円と聞きます。城がいかに立派だったか分かるでしょう」と川崎さんが誇らしげに語る。 近くにある石碑に駿府96カ町の町名が記されていた。中には新谷町[しんがいちょう]や下石町など聞き慣れない町名もある。明治以降の町名変更をはじめ、昭和時代の静岡大火(1940年)や静岡空襲(45年)から復興した際などに消滅したそうだ。 公園から県庁を抜けて繁華街に入る。呉服町通りと七間町通りが交わる札之辻は城下町の“へそ”で、家康は城下を開く際、それまで約200メートル西に位置していた東海道をわざわざ札之辻付近に移し替えたという。理由を尋ねると、川崎さんは来た道を振り返った。「ここからはかつて、天守閣と富士山が一直線に見えたはず。大御所の威厳を示す演出だったんでしょう」 日銀静岡支店付近にあった金座なども、家康が貨幣を鋳造して経済を握っていた証し。当時の推定人口は12万人。江戸や大坂、京に並ぶ大都市だったとされる。 町域をぐるりと巡る道すがら、一つ気になった。それは水。これだけの人口を賄う水を、どう守ったのだろう―。「清水尻[しみんじり]」。川崎さんは答えにつながるキーワードを教えてくれた。 8キロ北の鯨ケ池から城の堀へ注ぐ御用水とは別に、生活用水は安倍川から引き入れたり、伏流水を活用したり―。そして、清流が流れる最後の地点が清水尻。つまり、城下町の境界で、現在の国道1号付近だ。清流を守るため、染め物や金属加工などの職人町が境界周辺に配置されたという。碁盤目状の各ブロックの中央にも「せり」と呼ばれる空き地を設け、共同ごみ置き場にしていた。現代でもかなわないほどの計画都市ぶりに圧倒された。 駿府の地で、理想的な都市の建設に情熱を傾けた家康。川崎さんは大御所の思いを代弁するように、城下町の意義を語った。「戦乱の世では、城下町はつくれない。静岡の町の存在自体が、平和な時代の到来を告げる象徴だったのかも」 “元祖平和都市”に暮らしている誇り。「家康さんの業績を、もっと知ってもらいたい」。川崎さんの一言が胸に響いた。 旧東海道の要衝 呉服町 老舗の多さ全国屈指 江戸からにぎわう中心街 徳川家康が駿府城で大御所政治を行って以来、静岡市葵区の呉服町通りは中心市街地としてにぎわう。老舗の多さは全国屈指とされ、江戸時代から続く店舗も6軒ある。 呉服町の町名は、木綿などを販売する同業者組合「木綿座」を取り仕切り、城下町の町割りにも携わった豪商友野宗全(伴野宗善)にちなむといわれる。通りの一部は旧東海道でもあり、参勤交代の大名行列や旅行者も通行する要衝だった。 江戸時代から続く店舗は化粧品・婦人子供服販売の「ふしみや」(創業1607年)や干物店の「平野屋」(同1673年)、インテリア用品・日用雑貨店の「三保原屋」(同1687年)など。このうち、最も長い歴史を持つふしみやは家康が江戸から駿府へ移った際、初代小山善蔵を京都・伏見から城下に呼び寄せたのが始まりという。 その後、城の御用商人、豆腐の商いなどを経て、今の業態になったのは幕末・明治初期から。同社には大坂で起きた「大塩平八郎の乱」(1837年)で、奉行所から下手人探索への協力を求められたことを記した「御書上留帳[おかきあげどめちょう]」など、当時の町人生活を知る貴重な史料も伝わる。 今年で創業407年。屋号が守られた理由を、小山公康代表取締役社長(45)=18代目=は「歴代当主は自ら接客を行うなど、地道な経営者ばかり。現場主義に徹することで時代の変化を感じ取り、うまく対応してきたのでは」とみる。 天守閣復元は可能? 研究者で異なる見解 市民から復元の要望が根強い駿府城天守閣。静岡市は過去に「市駿府城天守閣建設可能性検討委員会」を設置したが、現時点で具体化していない。有識者からは復元は難しいとの指摘がある一方で、現状でも再建は可能とする声もある。 同市では22年前に市民有志による再建資金の調達活動が行われ、天守閣復元へ機運が盛り上がった。その後も継続的に検討され、市は2008年に同委員会を設置して可能性を探った。 しかし、徳川家康の大御所時代の天守閣は実際に存在した期間が短く、建物の高さなどを示す図面や記録も発見されなかった。このため、同委員会は10年、史実に沿った再現は難しいとして、復元に否定的な見解を示した。 当時、委員を務めた小和田哲男静岡大名誉教授は「財政面をクリアできたとしても、現状では困難。市民や観光客をかえってがっかりさせてしまう」と厳しい目を向ける。 一方、元同市駿府城天守閣等関連史料主席調査員で郷土史研究家の黒沢脩さん(68)の見方は異なる。これまでに国内外500カ所を調査した結果、日光と和歌山の二つの東照宮絵巻に描かれた駿府城天守閣は唐破風[からはふ]などの形状や外観が一致し、大工頭を務めた中井正清が駿府城とほぼ同時期に建てた名古屋城や二条城、江戸城の図面を応用するなどすれば、復元は可能と主張する。 黒沢さんは「天守閣が建てば、市民はかつて静岡が『首都』だったことに誇りを持てるようになる。世界にも情報発信できる」と訴える。 ※年齢、肩書は当時

-

静岡に恵み 繁栄の原点【大御所の遺産探し 家康公顕彰400年 東海道を照らす】

【※2015年11月21日 静岡新聞朝刊掲載】 県内を東西に横断する東海道。徳川家康が関ケ原合戦(1600年)の直後に整備した街道は国内の最重要路として発展し、現在もなお、本県にさまざまな恵みをもたらしている。「家康公がいなければ、ここまでの静岡の発展はなかった」。静岡市清水区の蒲原宿にある国登録有形文化財「志田邸」館主の志田威さん(72)=東京都杉並区=は語る。旧宿場町を訪ねると、東海道に支えられた“静岡の原点”が見えてきた。 「平和」と「庶民」両輪 蒲原宿「志田邸」探訪 江戸時代にみそやしょうゆの醸造業を営んでいた商家で、現在は東海道町民生活歴史館として公開されている志田邸。母屋に入ると、二つの展示品に目が止まった。一つは漆塗りの見事な彫刻が施された蒲原古代塗の座卓。江戸末期に奥州白河から流れ着いた職人が始め、明治期は米国にも輸出されたという。もう一つは関所手形。当時のパスポートだ。 「蒲原古代塗は平和な時代になって東海道の往来が盛んになり、この地に新たな技術が伝わったことを示している」と志田さん。手形にも平和の痕跡が見えると語る。「男性グループの場合は代表者が1枚持てば良く、最後はそれすら必需品ではなくなるほど、なし崩しになった。平和ならではの現象で、だからこそ、活発な経済活動が生まれ、東海道は繁栄したのです」 だが、家康が東海道を整備した当初の目的は違っていた。戦乱がようやく収まりかけたこのころはまだ、西国を監視する必要があった。東海道の整備は、沿道の宿駅から宿駅へとリレー形式で情報を受け継ぎ、江戸へ迅速に伝えるためだった。 様相が変わったのは幕府が安定してから。数々の記録に、家康が没して34年後の1650年に最初の伊勢参りブームが起こり、東海道に旅人が押し寄せたとある。往来が盛んになると、宿場の宿泊施設や茶屋がにぎわうのは当たり前。周辺から移住者も増えて町の規模は膨らんだ。「特に県内は宿場が22カ所もあり、そこを中心に市街地が形成された。東海道の発展には、平和と庶民の力の2要素が不可欠だったことが分かる」。その説明に何度もうなずいた。 ただ、街道から幕府公用の意味合いが薄れた結果、誤解も生じたという。実は、東海道には京都の手前で枝分かれし、淀や守口など4宿を経由する“大坂ルート”もあり、正しい宿場数は「五十七次」。なのに、五十三次の認識が一般化したのは、志田さんによると浮世絵が原因らしい。「京都を終点と描いた方が大衆受けする。だから、その先は省かれた」。庶民の力が一部ルートの存在を忘れさせるなんて―。何とも皮肉な話ではないか。 東海道は国道1号や東名高速道、東海道新幹線などに形を変え、現在も県内に恩恵をもたらしている。「だからこそ、静岡の繁栄の原点がどこにあるのか見詰め直してほしい。歴史に感謝する気持ちを忘れないで」。志田さんとの別れ際の言葉が胸に響いた。 相次いだ地震、津波 宿場全体が内陸移転も 東海道を基盤に発展した県内。しかし、265年続いた江戸時代を振り返ると、その歴史は自然災害との戦いでもあった。中には宿場全体が内陸へと移転したケースも。被災するたびにたくましく復興に立ち上がった先人の苦労がしのばれる。 吉原(富士市)と新居(湖西市)は現在地に宿場が落ち着くまで、江戸期を通して2度も移転している。原因は地震や津波、高潮など。特に新居宿はたびたび水害をもたらす遠州灘の荒々しさから、かつて地名は「荒井」の字が当てられ、宝永地震(1707年)による津波では新居関所が全壊したほか、805戸あった家屋のうち241戸が流出、107戸が損壊したとの記録が残る。 蒲原(静岡市清水区)や白須賀(湖西市)も同様の理由で内陸部や高台に宿場を移したと伝わり、被災状況を記した古文書は各地で確認できる。県はこうした記録などを基に推定した震度や津波浸水域を公開していて、過去の災害から防災意識の大切さを学び取ってもらうよう県民に呼び掛けている。 名物、暮らし紹介 弥次喜多 県内でも珍道中 「東海道中膝栗毛」(静岡出身・十返舎一九著) 江戸時代の大ベストセラー「東海道中膝栗毛(ひざくりげ)」。著者の十返舎一九(1765~1831年)は現在の静岡市葵区出身で、国内で初めて文筆業で自活した職業作家とされる。主人公の弥次郎兵衛と喜多八が巻き起こす珍道中には現在と変わらない人間模様が描かれる一方、県内各地の名物も紹介されている。 箱根を越えて三島宿に到着した弥次さんと喜多さん。途中で出会った男と意気投合して同宿したと思いきや、実は男は盗っ人。旅費をまんまと盗まれてしまう。丸子宿では、とろろ汁で腹ごしらえしようと立ち寄った茶屋で、店の夫婦が辺りにとろろをぶちまけ、足を滑らせながら大げんか。浜松で泊まった宿でも、深夜に取り込み忘れた洗濯物を幽霊と見間違えて腰を抜かすなど、ドタバタ劇を繰り広げる。 膝栗毛には駿府の安倍川餅や、米をクチナシで黄色く染めた藤枝の染飯、新居で舌鼓を打った浜名湖のウナギなど、現代に通じる名物もめじろ押し。駿府十返舎一九研究会の大畑緑郎会長(71)は「東海道を題材にした作品は、宿場町でもあった駿府出身の一九にしか書けなかったと思う。その功績を長くたたえたい」と語る。 ※年齢、肩書は当時

-

太平の世に真の豊かさ【大御所の遺産探し 家康公顕彰400年 暮らしを照らす】

【※2015年7月18日 静岡新聞朝刊掲載】 太平の世が続いた江戸時代は、庶民の生活が向上して文化が花開いた一方、自然との調和が図られた理想的なエコ社会だったといわれる。右肩上がりの経済成長が過去のものになり、東日本大震災などで人々の価値観が揺らぎつつある昨今、その暮らしを再評価する声は多い。城下町のたたずまいを残す掛川市横須賀地区は、当時の生活スタイルをうかがい知ることができる場所。古民家や町並みの随所に先人の知恵が現在も息づく。 城下町の面影残す掛川・横須賀 自然と調和 エコな住居 江戸時代、横須賀藩3万5千石の城下町として栄えた横須賀。軒を連ねた町家が往時をしのばせる。「この家は『ウナギの寝床』。自然との調和が図られている」と話すのは築114年の町家で陶器店を営む鈴木武史さん(57)。町おこし団体「遠州横須賀倶楽部」の大番頭でもある。 店は間口4間半(約8メートル)に対し、奥行きは18間(約32メートル)。細長い造りはまさに、ウナギのすみかを思わせ、かつては各地の宿場町などでもみられた。なぜ、こんな構造なのか。考えあぐねていると、鈴木さんが笑った。「この家は冷房いらず。ほら、風が心地いいでしょう」 家の真ん中に一直線に設けられた通路は家族ばかりでなく、風が吹き抜ける通り道。店舗部分は土間だから、足元も涼しい。熱がこもりやすい2階にも工夫がある。何の変哲もないように見えたはめ殺しの障子窓。鈴木さんが取り外すと、格子状の飾り窓が現れた。その瞬間、ふわりとさわやかな風。これだけの作業で、夏を快適に過ごせる部屋に様変わりした。 採光も考慮されている。細長い家は普通、奥の部屋へ行くほど日光が入らない。その問題を解消しているのが吹き抜けの小さな中庭。自然光を巧みに取り入れ、照明に頼らなくても十分明るい。鈴木さんは言う。「江戸時代には、自然環境にあらがうのではなく、上手に利用する社会があった。現代と発想が異なる」 エコで持続可能な地域を守るのに、コミュニティーが果たした力も大きい。町の中心にある三熊野神社。参道脇に古井戸が残る。かつて住民が“井戸端会議”を開き、人間関係を深めた場所だ。「現代人はプライバシーがないからと、近所付き合いを敬遠しがち。でも、何でも助け合い、融通し合える関係があるからこそ、無駄な個人消費が少なくて済み、精神的にも穏やかに暮らせるのでは」。鈴木さんは指摘する。 横須賀の人々が地域コミュニティーの大切さに気付いたきっかけがある。30年ほど前に持ち上がった再開発計画。バブル絶頂期、全国各地で古い町並みが壊され、大規模店舗やマンションが次々と建てられる中、住民は「開発ノー」を選んだ。反対の先頭に立ったのは鈴木さんらだった。「あのころは開発を拒むなんて、あり得ないと外部から批判された。でも、今になってみると、選択は正しかったと思う」。昔ながらの生活を守り抜いた町が、豊かさの意味を問い掛けている。 外国人が見た静岡の民 礼儀正しく、きれい好き 鎖国体制だった江戸時代、日本を訪れた数少ない外国人は“閉ざされた国”を母国に紹介しようと、庶民の姿を日記に書き残した。その中には県内に関する記述も見られる。「礼儀正しくて清潔好き」―。日記に描かれた静岡の人々の様子から、現代にも通じる日本人のイメージが立ち現れる。 「駿府の少年は礼儀正しく、教育が行き届いている」と好印象を持ったのは、「江戸参府旅行日記」を著した長崎・出島のオランダ商館付医師ケンペル。1691年3月、江戸へ向かう際に駿府を通過し、店がずらりと並ぶ城下町の繁栄ぶりをつづった。前日の掛川通過時には町の半分を焼く大火事に遭遇したとの記載もある。 幕末の1856年に下田へ降り立った米国総領事ハリスは人々の清潔さに驚いた。当時の下田は2年前に発生した安政東海地震で壊滅的な被害を受け、町は荒廃したまま。しかし、ハリスは「日本滞在記」の中で「住民の身なりはさっぱりしていて態度も丁寧。不潔さというものが少しも見られない」と感激し、下田奉行と初会談した後日の記述では「日本人は優秀」とも述べている。 近代化支えた教育熱 高い教養 娯楽に和算も 江戸時代は各地に藩校や寺子屋が建てられて教育熱が高まり、幕末期の識字率は武士でほぼ100%、庶民層でも男子の半数近くが読み書きできるなど、世界的にもずばぬけていたといわれる。磐田市鎌田の医王寺には、当時の教養の高さを物語る市指定有形文化財の「和算額」がある。 和算額は勉学が向上したことに感謝して寺社に納められた木製の額。江戸中期から全国で盛んに奉納され、額には自身が解いた算術の問題や図形、解法などが記されている。算術が当時、娯楽として庶民の間にも広く浸透していたことを示す資料でもある。 医王寺には1779年と1856年に奉納された2枚が残り、いずれも連立方程式やさまざまな定理を駆使しなければ解けない、現在の高校数学レベルの難易度。市教育委員会文化財課は「江戸時代は社会が平和で、人々が勉学に打ち込める環境にあった。明治期に日本が近代化できたのも、江戸時代の教養の高さがあったからこそ」と指摘する。 ※年齢、肩書は当時