静岡県内基準地価 住宅、商業地で減少幅縮小 都市部中心に上昇

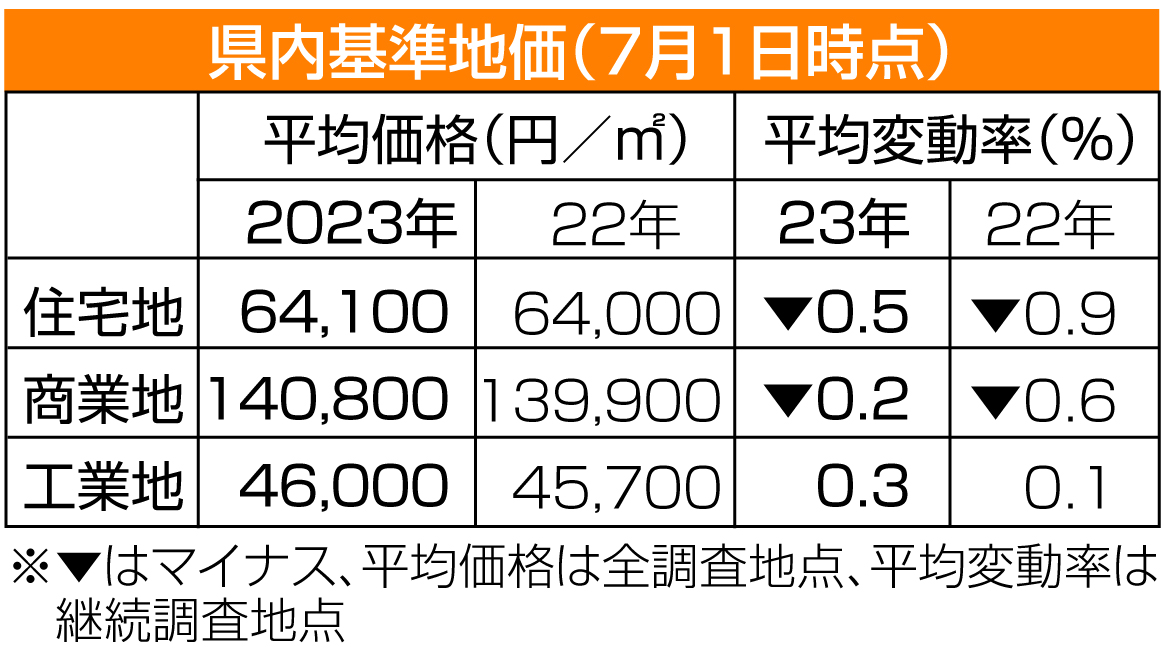

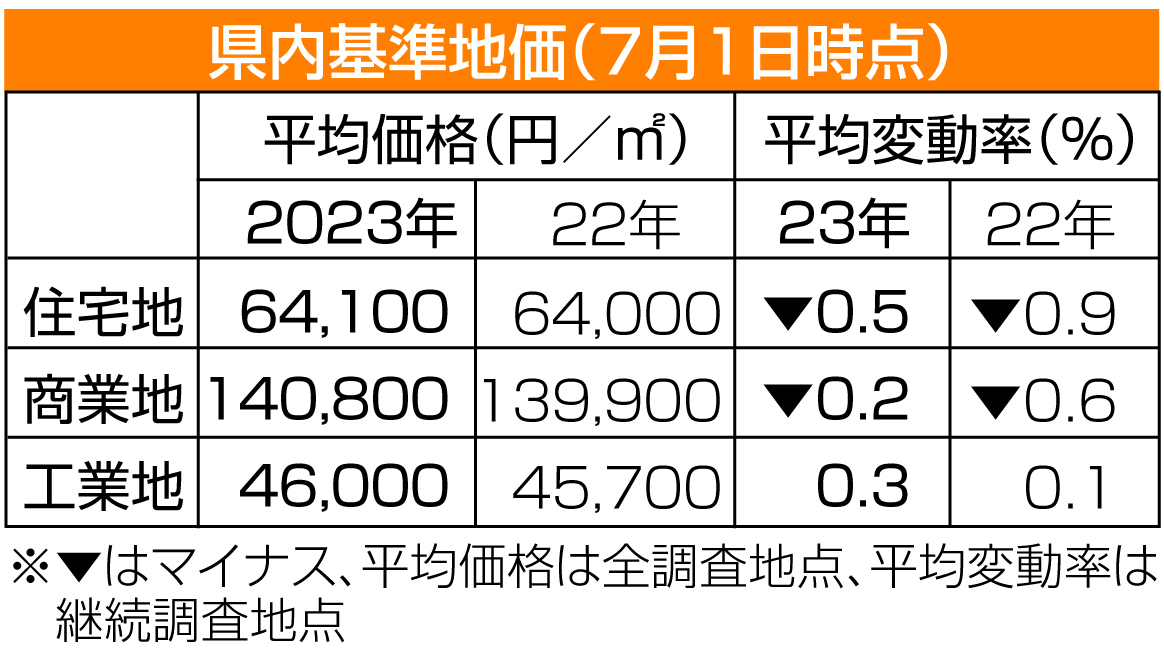

静岡県は19日、7月1日時点の基準地価を発表した。平均変動率は住宅地が前年比マイナス0・5%、商業地がマイナス0・2%で、いずれも減少幅が縮小。工業地は高速道路インターチェンジ周辺の開発が進み、上昇幅が拡大した。生活利便性の高い都市部を中心に上昇基調が続くほか、下落傾向が常態化する伊豆地域でも改善の兆しが見られた。

調査610地点のうち上昇は住宅地110地点(前年80地点)、商業地45地点(同31地点)、工業地11地点(同9地点)といずれも増加した。市町別変動率は熱海市1・8%、三島市0・6%、長泉町0・6%と、新幹線で首都圏に通勤圏内の県東部が上位を占めた。最下位の松崎町はマイナス3・4%で前年(マイナス4・3%)を0・9㌽上回り、西伊豆町も前年比1・0㌽上昇のマイナス2・7%となった。

住宅地の上昇率トップは静岡市葵区西草深町で4・8%、続く同区東草深町が4・7%。再開発事業が進むJR三島駅に近い三島市大宮町は2・5%で、市町別最高価格地点の順位を2位に上げた。浜松市中区上島(2・4%)など利便性の高い鉄道沿線エリアの需要が伸びている。

商業地は熱海市田原本町が13・4%、同市銀座町が12・9%といずれも高い伸び率。新型コロナウイルス感染症の5類移行で人の往来が回復し、市中心部での出店意欲が高まっている。静岡市葵区鷹匠の2地点も客足の戻りを反映して上昇基調が続く。

県地価調査鑑定評価員分科会の木村満義代表幹事は社会経済活動の正常化を前向きに見る一方、「物価高や円安が今後どう影響するか。建築費がかさめば土地の値段を抑えざるを得なくなることも考えられる」と指摘する。

最高価格地点は住宅地が35年連続で静岡市葵区西草深町(30万5千円)、商業地は25年連続で静岡市葵区呉服町(143万円)だった。

高速IC周辺で工業地上昇 輸送立地のニーズ高く

静岡県内の東名高速道路インターチェンジ(IC)周辺で工業地の需要が高まっている。関東、中京、関西の大消費地に挟まれ、中部横断自動車道との結節点にも位置する本県の立地優位性は大きく、輸送トラックの運転手不足が深刻化する中、交通アクセスに優れた事業用地への引き合いは強い。運転手の残業時間に上限が設けられる2024年問題も半年後に迫り、今後も関心を集めそうだ。

富士山を間近に望む新東名新富士ICから約800メートル。マルチテナント型物流拠点「DPL新富士」(富士市厚原)で、物流トラックがせわしなく行き交う。運営する大和ハウス工業によると、計6社の入居企業は稼働開始当初の19年から顔ぶれがほぼ変わらない。常に満床状態が続き、担当者は「東海道は日本の大動脈。ニーズは非常に高い」と語る。

同社は小山町でも新産業が集積する工業団地の開発を進める。27年度開通の新東名スマートIC建設予定地が約2キロの距離にあり、首都圏まで100キロ以内という好立地が売りだ。国道246号もすぐ近くを通り、電気や水道などのインフラも完備。同町によると、周辺は県が整備した食品加工エリアが稼働を開始するなど、約300ヘクタールの巨大な産業拠点が形成される計画という。

県が19日公表した県内の基準地価は、高速道周辺の工業地で高い伸び率を示した。トップはDPL新富士付近の富士市大渕で、前年比1・4%の上昇。新東名の新磐田スマートIC(磐田市)や東名浜松西IC(浜松市)に近い工業団地も0・9%上がり、上昇率の上位に名を連ねる。

新型コロナウイルス禍で電子商取引(EC)利用が拡大し、社会経済の正常化に伴って工場などの稼働再開、増産も進む。物流量が増加する一方でトラック運転手の不足は深刻化し、来春の残業規制適用後は輸送物資全体のうち約3割が運べなくなるとの試算もある。

日本不動産研究所静岡支所の鈴木隆史支所長は「物流効率化は差し迫った社会的課題で、今後も企業は交通利便性を追求する姿勢を一段と強めていくのではないか」と分析する。

いい茶

いい茶