静岡県NIE推進協議会

デジタルでも新聞読む習慣を 京都大会閉幕 実践報告や公開授業

2024年08月03日(土)付 朝刊

京都市で開かれた第29回NIE(教育に新聞を)全国大会は2日、デジタル版を通して新聞を読む習慣を育む実践などを報告し、2日間の日程を終えた。スローガンは「探究と対話を深めるNIE デジタル・多様性社会の学びに生かす」。来年は神戸市で開催する。

京都市立西京高付属中の国語の公開授業では、太平洋戦争の背景などを理解するため、戦争体験者の証言や、日米の思惑を戦後に振り返った複数の記事を扱った。2年の松田航輝さん(13)は学習端末でデジタル版を読み、日本に有利な戦況を喜ぶ市民もいたと知った。「さまざまな意見に触れて時代を多面的に捉えることができ、考えが深まった」と話した。

京都教育大付属桃山小の井上美鈴教諭(40)はデジタル版を使って6年の授業で毎週、お気に入りの記事を発表する時間を設けてきた。紙の新聞を読む習慣がない子どもたちが学習端末を通して記事を読むようになったと紹介した。

大会実行委員会の位藤紀美子顧問は閉会式で「日常生活での活用にはまだ課題がある」と説明。日本全体でNIEを盛り上げていきたいと強調した。

探究と対話 新聞で 京都で全国大会開幕

2024年08月02日(金)付 朝刊

教育現場で新聞を活用する「NIE(教育に新聞を)」の実践報告をする第29回NIE全国大会が1日、京都市で開幕した。スローガンは「探究と対話を深めるNIE デジタル・多様性社会の学びに生かす」。日本新聞協会の中村史郎会長は開会式で「子どもが自ら問題解決する力の養成を後押しする手法の一つが新聞活用だ」と強調した。大会は2日まで。

県内からは県NIE推進協議会の安倍徹会長とNIE実践指定校の教諭やNIEアドバイザー、新聞関係者ら約20人が参加した。

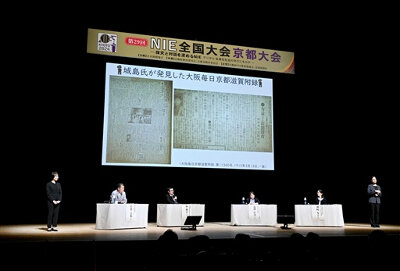

パネルディスカッションが行われ、学校教員や研究者らが新聞活用の意義を議論した。シンクタンク「スマートニュース メディア研究所」の長沢江美研究員は「玉石混交の情報社会で、子どもがメディアごとの特性を知り、生き抜く力を身に付けるにはNIEの活動が効果的だ」と話した。

子どもの新聞離れを止めるため、記者個人の苦労や思いを伝える取り組みが有効ではないかとの意見もあった。

基調講演では歴史学者の磯田道史さんが、江戸時代に瓦版などを見て知識を得ていた庶民の学びを紹介。人工知能(AI)が発展する21世紀では「AIの裏をかく賢さが重要になる」と述べ、新聞も時代に合わせて伝える内容を工夫すべきだとの見方を示した。

第29回NIE全国大会で行われたパネルディスカッション=1日午後、京都市