2025年02月02日(日)付 朝刊

■ 私の"推し記事" 4分でプレゼン 視野広げる「シンブリオバトル」 磐田北高

NIE実践指定校2年目の磐田北高は本年度、主に1年生を対象に新聞を教材として取り入れた授業を積極的に展開している。昨年11月には生徒が気になる記事を持ち寄り、紹介し合うゲーム「シンブリオバトル」に挑戦。子どもたちの新聞離れが進む中、紙面に触れる機会を少しずつ増やして社会への視野を広げてもらう狙いがある。

「スポーツ合宿地、小山町が人気」「米大統領選、トランプ氏が当選」「教員に残業時間対応手当導入」-。1年生の全5クラスがスポーツ、国際、教育、経済などのテーマに沿って5、6人のグループをつくり、各自が選んだ"推し記事"を4分程度でプレゼンテーションした。記事に関する資料はタブレットで事前に共有。生徒は選んだ理由や感じたことなどを熱弁した後、最も興味をそそられた記事を基準にチャンピオンを選んだ。

フィギュアスケートに関する記事を用意し、スポーツで1位に輝いた大竹瞳月さん(15)は「ルールを知らない人にも伝わるように調べた上で紹介した」と説明。新聞は自宅に毎日届くが、これまで父親しか読んでいなかったとし「NIEがきっかけで朝のニュースを見て、社会の現状にも関心を持つようになった。『この人ってこういうものに興味があるんだ』と、記事を通じて知ることができる」と変化を話した。

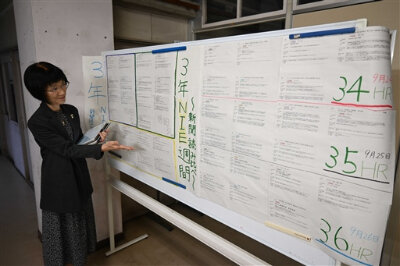

1年生は毎朝、目に留まった記事を当番制で発表する。昨年10月21日から11月1日までは全校生徒を対象に「NIE週間」とし、新聞7紙の1面を読み比べて記事の取り上げ方の違いを模造紙にまとめるなどの取り組みも展開した。

NIE担当の高井恵実教諭は新聞を定期購読していない家庭が増える現状を踏まえ「紙面に少しずつ触れることで抵抗感が薄れる。1年生は生活の一部になってきた」と手応えを語り、「自らの考えを発表することで、物事の背景にまで頭を巡らせて論理的な思考力を身につけてほしい。新聞を一つのとっかかりとして世の中に目を向け、視野を広げてくれたら」と期待した。

(磐田支局・崎山美穂)

シンブリオバトルに挑戦する生徒ら=2024年11月、磐田北高

新聞7紙の1面を読み比べ、記事の取り上げ方の違いなどについてまとめた模造紙

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(87)戦争体験記事で共有(伊藤大介教諭/静岡聖光学院中・高)

在学中に私のゼミ活動に参加し、現在教員になっている卒業生と話をした時に、活動の一環として訪れた県内の戦争遺跡のことが話題に上がりました。

現在の島田市牛尾付近にかつて存在した第二海軍技術廠[しょう]牛尾実験所は、太平洋戦争末期に電波兵器の研究のために建設されました。後にノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹氏や朝永振一郎氏が当時の島田の地を訪れたことでも知られ、私が担当する高校の日本史の授業でも関連した新聞記事を資料として取り上げてきました。

ゼミ活動の現場では、地元自治体の職員の方や、跡地が河川改修場所のため国土交通省の方による説明が行われ、生徒がさまざまな視点で歴史や社会を学ぶことができ、新聞記事は過去の戦争をより深く考えるきっかけとなっています。

新年を迎えた1月初旬の本紙の一面には、本年が戦後80年を迎える年ということに関連して、シベリア抑留に関する記事が連日掲載されていました。戦争という現場がどれほど悲惨なものであるのか。時の経過とともに薄れていく戦争の記憶を、私たち世代や今の若者たちがどのように引き継ぎ未来に生かしていくのか。記事に掲載された体験者の思いを生徒と共有し、これからも考え続けていきます。