活用広がる 静岡県公開「3次元点群データ」とは

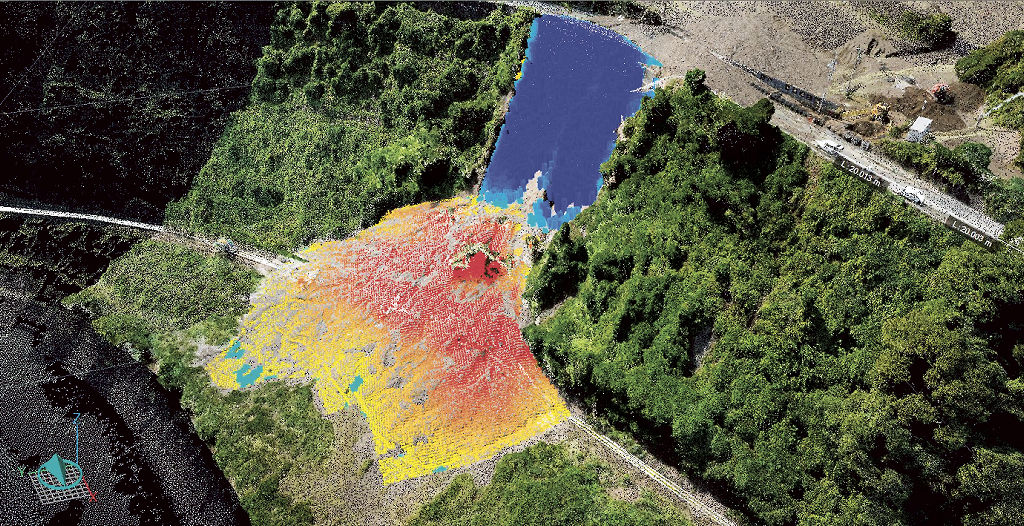

地形や構造物を立体的に測量する「3次元点群データ」。静岡県は県内のほぼ全域の地形データを取得し、誰でも使えるオープンデータとして公開しています。昨年7月の熱海大規模土石流災害でも活用され、被害拡大の原因となった盛り土の存在を突き止めました。今後は、仮想空間や観光、ゲームなど幅広い分野での活用も期待される「3次元点群データ」について1ページにまとめます。

デジタルの力、民間活用促進へ 静岡県、東京都と協定締結

県建設政策課未来まちづくり室によると、都と協定を締結したのは9月20日。都が運営するネット上の仮想空間「都デジタルツイン3Dビューア」に静岡県の3次元点群データを反映させる。県と同様に同データのオープンデータ化に先駆的に取り組んでいる都と連携することで国内外への情報発信を強め、民間の技術革新を促す狙い。県のデータ反映は2023年4月以降を予定しているという。

川勝知事は「データ活用の実績を有する静岡県の強みと、分析、シミュレーション能力にたけた都の強みが融合することで革新的な技術やノウハウが生み出される」と、協定の利点を強調した。(政治部・尾原崇也)

〈2022.12.9 あなたの静岡新聞〉

対象物の正確な形状がわかる 3次元点群データ

.jpg)

静岡県は19年度から静岡県内の地形、構造物に関する同データの収集を始め、一部の山間地を除いた静岡県内全域のデータを取得済みで、仮想空間に県を丸ごと再現してまちづくりなどに生かす「バーチャル静岡」の取り組みを推進している。

昨年7月の熱海土石流災害では盛り土の存在をいち早く突き止めることに役立ったほか、観光分野や自動運転技術での活用も進んでいる。

ビジネスに拡張 民間活用事例も増えています

静岡県がインターネット上で公開している3次元点群データが、新しいサービスやビジネスを生み出す場面で存在感を高めている。県内全域の地形や構造物のデータを誰でも入手できる利点から、当初想定した災害対応やインフラ工事にとどまらず、仮想空間や観光、ゲームなど幅広い分野で貢献。個人や企業の活用事例も増えつつあり、技術革新にも期待がかかる。

富士山に魅了され、4度の登頂経験があるという藤原さん。「VRをきっかけに本物の富士山にも足を運んでもらえれば」と話す。

釣り愛好家向けアプリを提供するアジア航測(川崎市)は県の点群データを活用し、熱海市初島や伊豆半島エリアの海底地形マップを公開した。担当者は「自社計測のデータと遜色ない。利用者にも好評で、多くの人が現地に訪れている」と評価する。

県は2019年度から、県内全域の地形情報の収集を本格的に開始。災害への備えからデータを蓄積し、誰でも使えるオープンデータとして全国に先駆けて公開してきた。自動運転の実証実験に必要な地図作成や文化財の保護、バーチャル観光などの分野でも活用が広がっている。レーシングゲームを開発する人もいるという。

県建設政策課未来まちづくり室の杉本直也課長代理は「将来的にはドローンを使った宅配や空飛ぶ車など、さまざまな可能性を秘めている」と語り、民間ならではの斬新な発想に期待を寄せた。(政治部・森田憲吾)

〈2022.11.9 あなたの静岡新聞〉

災害対応で「主流」に 人材育成には課題も

地形や構造物を立体的に測量する3次元点群データ。熱海市伊豆山の土石流で県が盛り土の存在をいち早く突き止めたことで注目されたが、9月の台風15号では民間業者が県内各地の崩落現場で活用した。人力での測量に比べ迅速性や安全性に優れるといい、デジタル時代の災害対応の手段として主流になりつつある。一方、活用できる人材育成などが課題になっている。

県が公開していた崩落前の地形データと比較し、発生から正味2日で「崩落量は約8千立方メートル」と特定した。従来通り人力で測量すれば1週間以上はかかり、復旧作業に入るタイミングも遅くなってしまうという。

盛り土が崩れて住宅3棟が全半壊した浜松市天竜区緑恵台でも、市から委託を受けた地元の設計コンサルタントが点群データで測量した。約8千立方メートルの盛り土が存在し、このうち約3千立方メートルが崩れたと推定した。

袋井市の建設会社「内田建設」は市内で発生した河川堤防の崩落や、磐田市、森町の崩落現場で点群データを用いた。被災による地形の変化が正確に分かるため「作業員が危険な現場に入らずに済み、二次災害のリスクが軽減できる」。専務の内田翔さん(36)はメリットを強調する。

台風15号で民間業者が点群データを使って迅速に崩落量を把握できたのは、県が2019年度から県内各地の地形を点群データで取得し、誰でも自由に使えるようオープンデータ化していたことが大きい。

県測量設計業協会によると、数年前から業界として点群データの導入を始めた。使い方や解析の仕方などの講習を定期的に開いている。ただ、小規模な事業所にとっては高価な機材の導入や人材育成が負担になる。同協会技術委員会の亀谷寧一委員長(57)は「業界全体の底上げが必要」と指摘する。(社会部・武田愛一郎)

〈2022.11.9 あなたの静岡新聞〉