(山本)今日はSNS広告の偽サイト問題について取り上げます。大手メーカーのロゴや店舗の画像を無断で使って商品を販売する「なりすましサイト」。下着やバック家具など種類はさまざまで、ブランドを信じて購入してしまう人が後を絶ちません。

(山田)僕も思うところがいくつかあるんですけど、結構事例があるわけですね。

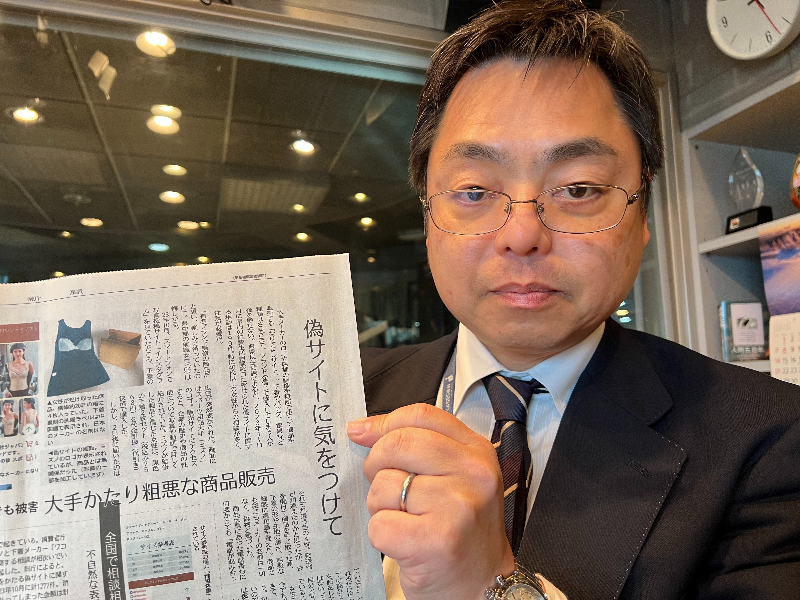

(山本)静岡新聞社宛に被害に遭ったという県内の女性からお手紙をいただきました。その方に詳しくお話を聞き、いろいろと取材をして1月13日の新聞紙面に掲載しました。まずはその方の事例を紹介します。

(山田)お願いします。どんな内容だったのでしょうか。

(山本)この女性は60代の方で、スマートフォンでインスタグラムを見ていた際、スポーツブランド「ミズノ」のロゴとともに女性用の下着の広告が表示されたそうです。リンク先に進んで詳細を確認したところ、「ミズノ」が監修しているかのような記載があったため、信用して購入手続きを取ったということでした。

ところが、程なくして送られてきた商品は広告に出ていた物と違い、明らかに粗悪品だと分かるものだった。ミズノに問い合わせたら、メーカー側も同様の被害が相次いでいることを把握していて、非常に困っていると話していたそうです。結局、ミズノとは全く関係ない商品だったと判明した、という事例でした。

(山田)発送元にも連絡はしたんですよね。

(山本)大阪の会社から送られてきていましたが、なぜか電話番号の市外局番は東京の「03」。女性は電話をしても繋がらず、腹立たしい思いをしたそうです。その後もインスタには同じ広告が表示され続けていたため、他にも被害者が出てしまうのではないかという懸念から、「何とかならないか」と新聞社に連絡したということでした。

(山田)山本さんインスタは使っていますか?

(山本)見ることはあります。確かにさまざまな広告が表示されますよね。

(山田)ホーム画面をスクロールしていくと自分がフォローしている人の写真を見ることができるんですが、小さく広告が出てきます。いま僕のインスタを手元で開いていますが、服屋の広告が表示されています。それをクリックすると、お店のサイトに飛んで商品を購入できるようになっています。

(山本)考えようによっては、手軽に購入できて便利ですよね。でも、そこに偽物のサイトがはびこっているとしたら問題ですよね。

(山田)ミズノ以外にもたくさんの偽サイトあるんですよね。

ミズノやワコール騙る被害相談が多発

(山本)わたしたちが取材を始めたころに、ちょう消費者庁がミズノと大手下着メーカーのワコールを騙った被害が相次いでいると、注意喚起の発表をしました。それが2023年12月22日でした。消費者庁によると、全国的に被害が相次いでいて、2022年4月〜23年10月の間に ワコールの偽サイトに関する相談が793件、 ミズノ関連は484件あったそうです。(山田)これはあくまで相談の段階ですよね。

(山本)そうですね。相談されていない方もたくさんいるでしょうから、この件数は氷山の一角だと思います。

同じように偽サイトというキーワードで調べてみると、消費者庁は2022年の段階で、電化製品のアイリスオーヤマやアウトドア用品のモンベルなど、有名ブランドを騙って違うものが送られてきたという相談が相次いでいるということも公表していました。

(山田)タイミングも巧妙ですよね。

(山本)まさにアウトドア人気の中で、モンベルの商品が安く買えるなどと謳ってたりしていますからね。

(山田)商品は届いていたんでしょうか?

(山本)今回の女性の場合は届いています。ただ、明らかに粗悪品だったので悪質です。

値段の高い安いというのは人によって捉え方は違うと思いますが、今回の女性は7500円ほど支払っていました。偽サイトを見た人が購買行動を取りやすい価格帯を狙っているのかなと思いました。

(山田)僕の友人は楽天の偽サイトで1万2000円ぐらいの買い物をしたそうです。サイトはものすごく巧妙に作られていて、偽物だと分からなかったと。結局、中国の詐欺会社が作ったサイトだったので、カード会社か銀行から支払いを止めると連絡があって事なきを得たという事例でした。ほかにも、商品が届かないという被害の話も聞きました。

今は個人でも簡単にインターネット上で店を開いてインスタに広告を出すこともできる一方で、それに便乗した詐欺が潜んでいたりするから気をつけた方がいいですね。

(山本)まさに玉石混交ですね。

(山田)大事なのは対策ですよね。

取引前にURL、電話番号、日本語表記の違和感をチェック!

(山本)消費者庁や県の消費生活相談窓口が注意喚起をしていますが、やはり「被害に遭わないためには自主防衛をするしかない」と思いました。取引前に違和感に気づくことが大事。消費者庁は、URLに違和感ないか、事業者名・電話番号はあるか、価格は安すぎないか、支払方法が限定されていないか、日本語表記が不自然ではないか、などを判断材料に挙げています。

(山田)コンピュータ翻訳で日本語の偽サイトを作ると、言葉遣いが変になっている部分があったりしますよね。そこに気づけるかということですね。

(山本)ただ、そこをすべての消費者が判断できるかというと、やはり難しいのではないかと思います。今回の女性が最も憤っているのは、被害者が出た後も偽サイトの広告がずっとインスタに表示されているという点です。SNSの運営会社などの対策が追いついていないことが目に見えて分かります。

このため、私たちは特にお金が絡むようなときは十分すぎるほど注意を払うしかないのが実情です。これもインターネット社会で生きていくための術なのかなと思いました。

(山田)今回お手紙をくださった女性はインスタを使っていますし、情報にアンテナを張っている素晴らしい方だと思うんですけど、そういう人が狙われるので気をつけたいですね。でも、読者の方が実際の事例を寄せてくれるのは助かりますね。

(山本)より具体的なことが分かり、非常にありがたかったです。注意喚起に少しでも役立てばいいとの思いで記事にさせてもらいました。

(山田)皆さん、本当に気をつけていきましょう。怪しいと思ったら買わないことですね。今日の勉強はこれでおしまい!

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る