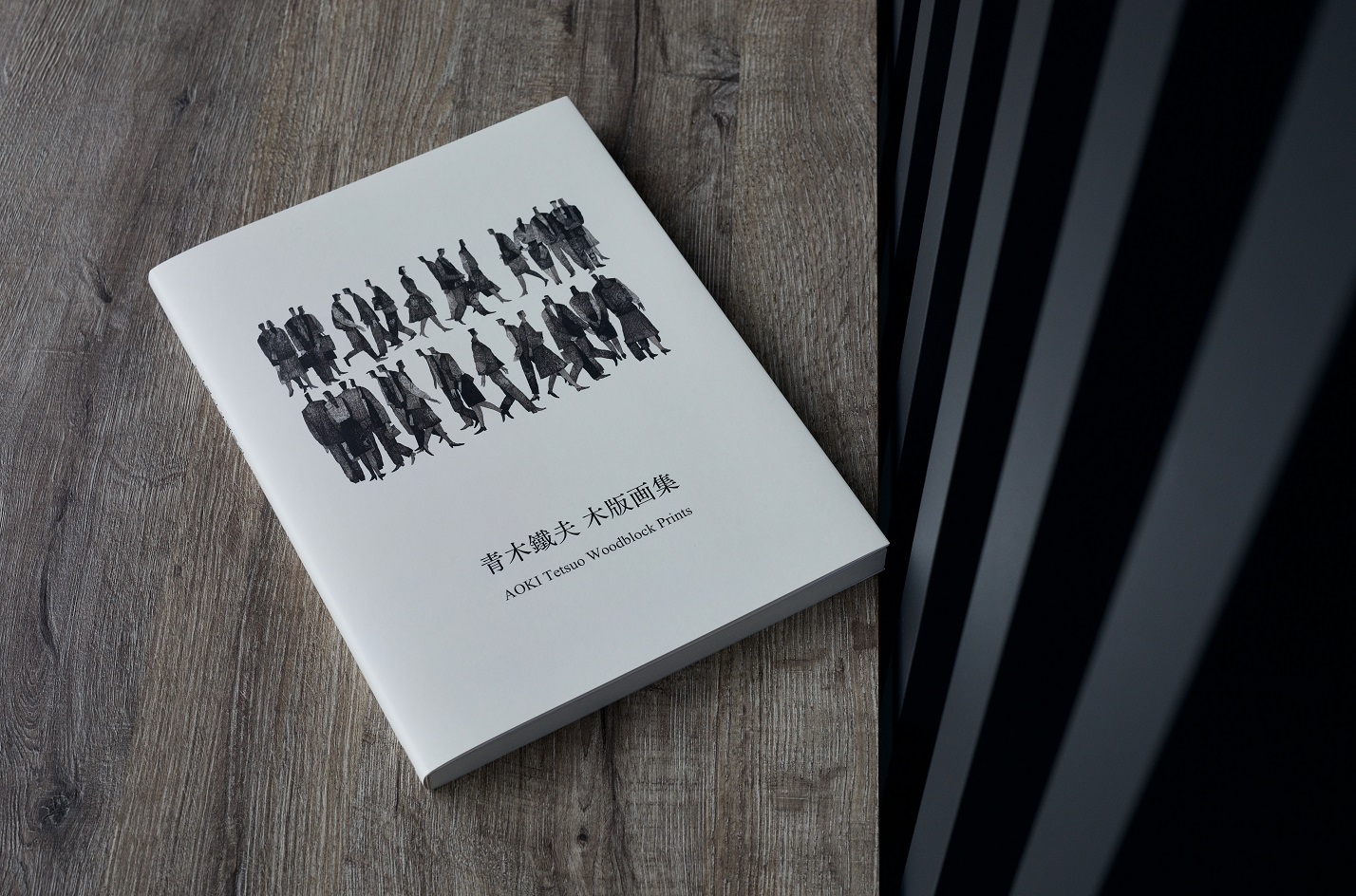

静岡市美術展教育委員会賞に選ばれた1966年の「自刻像」から、2024年の墨摺作品「あっち・2」まで、ことし85歳を迎える版画家の代表作約500点を収録している。重厚な、ページのめくり甲斐がある青木さんの「一代記」だ。

詳細な年譜や作品リストも読み応えがある。1959年、古書店でアルブレヒト・デューラーの画集(1911年版)を「入手し、感銘を受けた」とあり、それを踏まえて初期の人物画を見ると影響があるように思えてくる。

1988年の展覧会図録に掲載された作家小川国夫(藤枝市出身)の論評がユニークだ。私たちの目は何かを見る前から一般的な観念に支配されてしまっている、と指摘し次のように結ぶ。

「いっそ盲目にされてしまい、闇にいて、見ることにさんざん飢えてから、新しく眼を開かれたらどうだろうか。青木鐵夫氏の版画はそんな感想を抱かせる」

1980年代半ば以降の青木さんの多くの作品は「墨摺」と名付けられ、モノクロームの画面が印象に残る。だが、小川の言葉を念頭に置くと白黒の濃淡が豊かな色彩を帯びて見えるから不思議だ。

「ベンハムのコマ」を想起した。白と黒しか使われていないのに、回転させるとさまざまな色が浮かび上がる。この現象で色が見えるのは錯覚のようだが、青木さんの版画はどうか。回転をやめると色が消えるコマとは違い、確かな「色」の手応えがある。「永遠に続く錯覚」とも言うべきか。

(は)

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る