.png)

TOKAIグループの取り組み

TOKAIグループの取り組みを紹介します。

安心・安全を提供へ、イベントで啓発活動

防災の取り組みを推進するTOKAIグループの経営管理本部・小室芙季子マネージャーにグループの方針や具体的な内容を聞いた。

Q.防災について、御社の方針を教えてください。

A.TOKAIグループは2021年12月22日に「サステナビリティ宣言」を公表し、6つのマテリアリティ(重要課題)を掲げています。その中の「地域共存と社会貢献」にある取り組み課題「地域社会との対話と発展への貢献」「社会貢献活動」に対する取り組みとして、さまざまな防災支援活動を実施しています。

Q.具体的な取り組みについてご教示ください。

A.当社グループは「お客様の暮らしのために。地域とともに、地球とともに、成長・発展し続けます。」を企業理念に掲げ、お客様に「安心・安全」「便利・快適」「喜び・生きがい」を提供することを心掛けてきました。東日本大震災では、被災地の復興のために当社グループおよびグループ従業員の寄付による義援金や「朝霧のしずく」ペットボトル5万本を贈りました。また、今後発生する災害に備え、飲料水の提供に加えて、災害用超長期保存食1万食、災害用簡易トイレ1万回分を社内で備蓄し、随時被災地域への支援にあたることとしています。

Q.直近ではどんな防災活動を行っているのでしょうか。

A.気候変動により年々大型化する風水害、国内で頻発している地震に対し、いざという時に困ることのないよう、2022年10月に日々の防災意識を高めることのできる防災ハンドブックを作成しました。県内20会場で開催した地域に根差したイベント「TOKAIグループお客様感謝祭」や、駿府城公園で開催した「しずおかカンパイ&マルシェ」で防災ハンドブックの配布、地震シミュレーター体験やクイズラリーによる意識啓発、防災グッズの展示販売などを行いました。また、防災ハンドブックはご要望のあった小学校や地域に配り、防災訓練の際に活用していただきました。

Q.防災サイトも開設されますね。内容を教えてもらえますか。

A.防災ハンドブックのテーマに沿った具体的な防災アクションを閲覧できる特設サイトをTLCサイト上に開設致します。地震や水害発生時の防災行動や事前家族会議、避難所生活に至るまでの防災アクションを分かりやすく解説しています。TOK AIグループはこれからもお客様の暮らしのために、安心・安全を提供できるよう、取り組んでまいります。

TOKAIの特設サイト「防災ハンドブック」

静岡大学の取り組み

静岡大学防災総合センターの岩田孝仁特任教授と、北村晃寿センター長に最新の取り組みを聞きました。「備えのアップデートを」岩田特任教授

どう防災を自分ごとに落とし込むかは大きな課題の一つだ。浸水域、土砂災害危険区域などは公開され、「身の回りの災害リスクを知って」とかなり以前から呼び掛けているはず。だが、現実にはそこにたどり着かず、過去と同じように被害に遭っているケースが見受けられる。

災害時に活用されなかった防災施設もある。昨年の台風15号の際、断水のあった清水区では小学校や公園に耐震性貯水槽があるにもかかわらず、一部しか使われなかったという。機材はすぐに使える状況になっているか。昔はできた避難行動が、年齢を重ねても同じようにできるか。制度や仕組みは今の時代に合っているだろうか―。行政も個人も、今こそゼロから備えを再点検する時期だろう。身近なところでは非常食や懐中電灯。長い年月の間に存在を忘れていたり、メンテナンスができていなかったりしていないかチェックしてほしい。

地域の自主防災組織も高齢化し、担い手不足という声が上がる。地域で助け合う仕組みはもちろん必要であり、既存の仕組みを今の時代に合った形に変える必要がある。高齢者や障害者の対応も必須だ。デジタル社会への変化に合わせて対策を立てることも必要だ。100年の計を講じて高台への移転も進めていくべきではないだろうか。社会を変える動きが進んでいないように感じる。今こそ本県は防災先進県を目指すべき時ではないか。

日常の延長線上に災害があると考えれば、もう少し災害時に対応しやすくなるだろう。趣味でキャンプする人は自炊道具や明かりを備えているように、防災を日常に取り込むことでいざという時に自宅でも避難所でも生活を送ることができるだろう。

「データのデジタル化 急務」北村センター長

南海トラフ地震でも土砂災害は想定される。災害が起きたら、その被害状況などが失われる前に迅速に調べる必要がある。静岡大学では収集したデータをできる限り速く電磁記録化し、誰でも見られるようフルオープン化することを進めている。昨年9月の台風15号による被害の際は、自分自身が動いてデータを集めた。

災害時にはインフラが喪失されるケースが多い。自身も昨年の台風の際、停電のため立体駐車場が使用できず、自転車での移動を余儀なくされた。ITの時代だが、停電などインフラの喪失で使えなくなる可能性も十分にあり、自転車や徒歩など調査は人力が頼りになる。

熱海の土砂災害、昨年の台風被害のどちらも土曜日で休日災害となり、行政対応が手薄だった。偽の情報がインターネット上で出回ってしまうと訂正が難しい。誤った情報が出る前にスピード感を持って、正しい情報でサイバー空間を埋め尽くす対応も今後必要になる。

本県にも過去の災害時のデータが多く残っている。ただ、それらは自治体などに紙の状態で保管されているなど、知りたい時にすぐに知ることは難しい状況にある。紙媒体の記録をデジタル化して公開しておくと、過去の被害状況との比較が今より容易にで

き、かつ災害時の迅速な対応にも役立つ。

被害の軽減の成否は、迅速で的確な判断ができる人材の質、量に左右される。また、復興には相当数の有識者が必要になる。本県はマンパワーが圧倒的に不足しており、防災・復興の知識を持った人材育成は急務だ。静岡大学では既存の教育プログラムに地盤工学、土木学などを加え、より実践的で高い専門性を持った防災フェロー、防災マイスターの育成を目指している。さらに、温泉メタンなど地域の未利用エネルギーを活用して電気・ガスを自給する防災拠点の開発、社会実装を進めている。

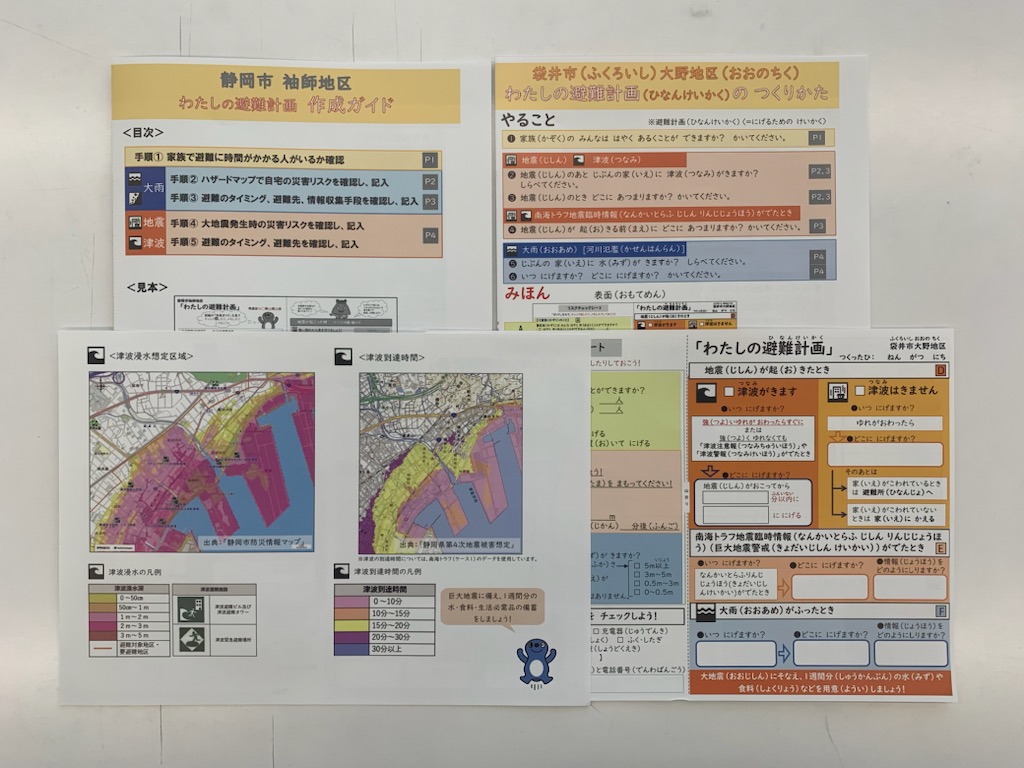

逃げる意識 身に付けて。「わたしの避難計画」普及推進

静岡県が普及を進めている「わたしの避難計画」を紹介します。

静岡県では南海トラフ巨大地震をはじめとした大規模災害への対策を進めている。「わたしの避難計画」は対策の柱の一つで、「逃げる意識を身に付けてもらう」ことを重視して作成された。県危機政策課の木下紘輔主任は「避難の初動のための情報をコンパクトにまとめた。作成を通して具体的な避難行動を確認してほしい」と強調した。

東日本大震災の後、本県でも新たに防潮堤や津波避難タワーなどが建設され、ハード面での対策が進んだ。一方で沿岸部と内陸部での災害リスクの違いや、高齢者や障害者といった支援が必要な方が家庭にいるかなど、避難開始のタイミングは個別に違う。木下主任は、「どのタイミングで、どこへ避難を始めるか、一人ひとりに適した避難計画が必要」

と狙いを話す。

主に「大雨」「巨大地震」に絞り、先行して県内の沿岸部向けに紙版が作成された。自宅付近のハザードマップを見ながら、まず身の回りにある災害リスクを確認する。その後、フローチャートに沿って避難のタイミングや避難先を決める。完成した「わたしの避難計画」は目につく場所に張って家族で共有し、意識付けをする。若い世代への普及を視野に、昨年11月には簡単な質問に答えていくと避難計画が出来上がるウェブ版も公開した。また、県では災害時に避難所の開設状況を確認できたり、指定緊急避難場所までのルートを確認できたりする「防災アプリ」の利用も呼び掛けている。

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る