浜松市浜名区細江町でケーブルや医療用チューブを製造する金子コード(東京都)が、世界三大珍味の一つ「キャビア」の生産を拡大している。天竜区春野町で2015年に養殖場を開設して10年たち、品質が多方面に評価されて安定出荷につなげている。24年からは市が稼働させた清掃工場(同区)の余熱を用いた陸上養殖に挑む。エストニアにも事業を広げ、欧州での販路拡大を見据える。

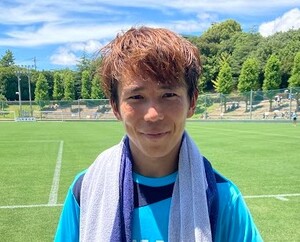

浜松市浜名区細江町でケーブルや医療用チューブを製造する金子コード(東京都)が、世界三大珍味の一つ「キャビア」の生産を拡大している。天竜区春野町で2015年に養殖場を開設して10年たち、品質が多方面に評価されて安定出荷につなげている。24年からは市が稼働させた清掃工場(同区)の余熱を用いた陸上養殖に挑む。エストニアにも事業を広げ、欧州での販路拡大を見据える。同社は新事業を検討する過程で中村秀憲食品事業部長がアジア各国を視察し、高付加価値型の食品事業への参入を決めた。卵からふ化したチョウザメからキャビアを収穫するまでには7年ほどかかるが、中国からの輸入品への依存度が高い珍味の需要を見込んだ。

気田川漁協(春野町)の設備を借りて14年に育成を始め、翌年には自前の養殖場が完工。南アルプスの天然水を生かした育成法の研究を進め、生産態勢を整えた。新型コロナ禍を経てもキャビアの引き合いは強く、湖西市新居町に養殖拠点を新設。全体でチョウザメ約2万5千匹を育て、年間300~400キロのキャビアを生産している。

出荷先は都内を中心としたホテルや料理店など約300カ所。養殖場に研究施設やキッチンを併設しており、料理人が訪れてオリジナルのキャビア作りにつなげている。中村部長は「使う塩の種類や濃度は顧客によってさまざま。最適なキャビアに仕上がるようにしている」と説明する。

世界的にキャビアの需要が増す中、20年にはエストニアの養殖会社を買収した。技術を磨き生産量を伸ばしている。浜松市の新清掃工場「天竜エコテラス」では中村建設(中央区)と連携し、工場棟付近の用地を24年4月から44年3月までの契約で市から借り受けた。金子コードはごみ焼却により発生する熱エネルギーを使い、陸上養殖を行う。中村部長は「数年後には生産を軌道に乗せ、チョウザメ以外の事業も検討していきたい」と語る。

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る