静岡市を津波から守る!「浜川水門」

当時発生が予想された東海地震による津波災害を防ぐため、静岡県が昭和54年(1979年)に着工し、平成元年(1989年)3月に完成した浜川水門。平成17年に水門のかかる二級河川・浜川の管理権限が静岡市に委譲されてからは水門の管理も静岡市が行っている。

現在の水門は、東日本大震災後に見直された『静岡県第4次地震被害想定』に基づき耐震補強工事を行い、令和2年に整備が完了したもの。改良前は高さ6mの津波に対応できる施設だったが、改良後は8.5mの津波に対応するため、水門正面のカーテンウォールや川岸の堤防をコンクリート壁で2.5m嵩上げした。

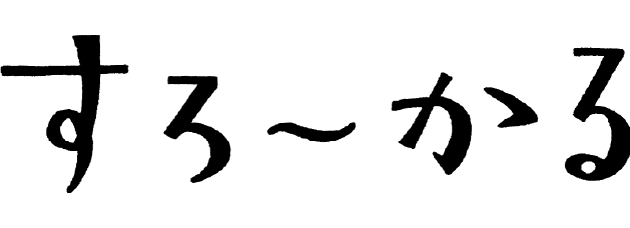

以前は川岸の道路から浜川や海を見ることができたというこの場所。「コンクリート壁だけでは圧迫感があり、寂しい景観になってしまう」との意見があり、大里東地区の連合自治会長の発案で実施したのが〝コンクリート壁に絵を描くこと〟。現在、堤防横を歩くと大里東小学校の児童たちによる動物や魚の絵が描かれ、カラフルな作品たちにワクワクした気持ちになれる。

ほかにも堤防の随所に〝ガラスのスリッド〟が入っているなど、景観や採光に配慮した様子が見られる浜川水門。安全性はもちろん、地域住民の住みやすさも大切にしたいという、市と地域との創意工夫が詰まった場所である。

取材協力:静岡市河川課

汚れた水をきれいに!「静岡市高松浄化センター」

下部左:最初に汚水を貯めておく沈殿池。丸池で開放しているタイプは珍しく、高松浄化センターならではの光景だという。下部右:高速エアレーション沈殿池

静岡県内で最初につくられた下水処理場。昭和35年(1960年)に供用開始し、葵区の中心市街地及び市街地西部(安倍川まで)の区域の処理を行っている。供用開始当時の処理面積は約14haであったが、人口増加に対応するため、現在では約700haまで処理できるようになった。近年では汚水と雨水を別々の管で流す『分流式下水道』が主流だが、こちらで採用しているのは汚水と雨水を同一の管で集める、昔ながらの『合流式下水道』。この場所で適切に処理をした後に近くの川へと放流される。

取材協力:静岡市下水道施設課

子どもたちに安全で美味しい食事を!「静岡市立西島・学校給食センター」

建物の老朽化により平成18年(2006年)に閉鎖した南部学校給食センターを建て替え、平成22年(2010年)に新たに誕生した西島学校給食センター。こちらでは安倍川東側の駿河区にある小学校11校、中学校6校の約8,500名分の給食を担当している。

作っているのは副食(おかず)部分で、主食・牛乳は業者から直接学校に搬入される。基本の献立は市内の給食センターが集まる会議で来年度のものまで決められ、その後、各給食センターに持ち帰り、栄養士が地域性、嗜好、給食費、栄養バランスなどを考えながらメニューの詳細を決めているそうだ。

西島学校給食センターでは調理・運搬などを含め約80名のスタッフが在籍。毎朝その日に使う食材が搬入され、下処理から調理までにかかる時間はわずか3時間。人の手と機械とを駆使しながら、安全で美味しい給食をスピーディーに学校へ届けている。

一度に3,000食分作れる『グランドケトル』を4台、1,000食分作れる『回転釜』を17台所有。1日に3献立が同時に作られている。

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る