深夜に津波注意報が発令された背景は?

青木:12月2日の深夜に発したフィリピン沖の地震で、津波注意報が日本の太平洋側に発令されました。マグニチュード7.6の強い地震が深さ30kmほどの浅い所で発生したことが、津波の要因ですか?

阿部:地震の規模が大きく震源が比較的浅かったため、津波が発生しました。このクラスの地震では規模相応の津波だったと思います。

青木:今回は発生後、すごく早い段階で注意報が出されたように感じました。

阿部:気象庁は予めいろいろな地震の規模からシュミレーションをして高さを計算しています。今回も場所や地震の大きさから津波注意報になると推測し発信していると思います。今回は3日未明までに日本に到達し、伊豆諸島八丈島で最大40cm、関東から九州にかけての太平洋側で10〜20cmが確認されています。

青木:フィリピンは日本から遠く離れているように感じますが、それでも津波が到達するなんて恐ろしいエネルギーですね。

阿部:今回は地震の規模がマグニチュード7.6ですから、長さ80km×幅40kmぐらいの断層が動いて海水を持ち上げて津波が発生したのではないかと思います。80×40kmの面積は、大体静岡市と浜松市を足した面積よりもちょっと広い範囲の海水がいっぺんに持ち上がり、それがバーッと周りに伝わるのでそのエネルギーはとても大きいです。

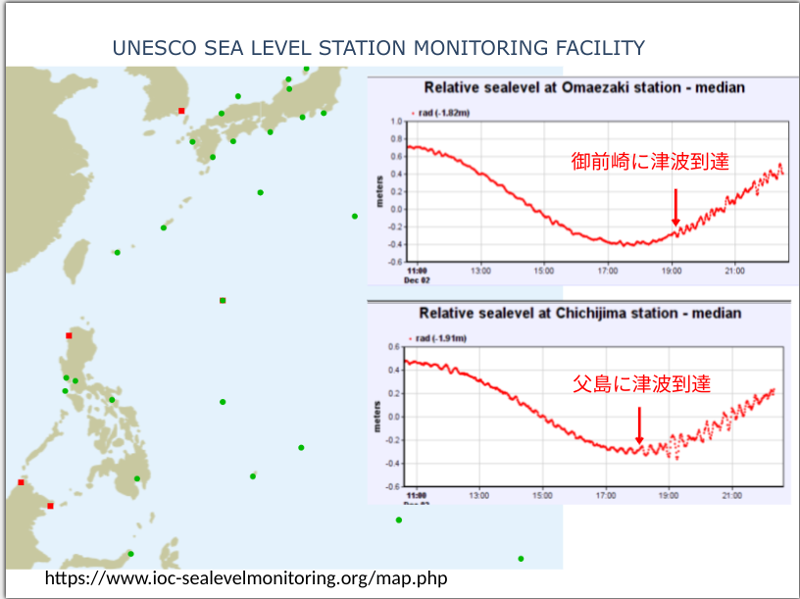

UNESCO SEA LEAVEL STATION MONITORING FACILITY(https://www.ioc-sealevelmonitoring.org/)から、津波発生当時の表示データを書き加えたもの 資料提供:阿部郁男先生

青木:そう言われるとすごく広範囲なんだとピンときますね。伊豆諸島八丈島で最大40cmと聞くと一瞬、大した高さではないと感じてしまいますが軽く考えてはいけません。

阿部:過去の事例では、20cmの津波でも漁船が転覆したり、養殖いかだが流される被害がありました。普通の波なら、手のひら1つ分くらいの波が単に上下変動するだけなので何の影響もないですが、津波の場合は「波」じゃなくて「流れ」だと思った方がいい。押し流す力が被害を出すのです。

外国の地震にも強いアンテナを

青木:これまで外国で起きた地震が日本に及ぼした津波の影響や被害について教えてください。阿部:一番代表的なのは1960年に南アメリカのチリ沖合で発生したチリ地震による津波です。今回フィリピンでM7.6の地震が発生しましたが、また同じ規模のプレート境界型地震が発生すれば「津波注意報」やもう少し大きければ「津波警報」が発令されることもあるということをぜひ知っておいてほしいです。

青木:外国で発生した地震や津波の情報をニュースで伝える時に「太平洋津波警報センター」と報道しますが、どのような組織ですか。

阿部:どんな場所で津波が起きても津波がまだ到達していない他の地域に伝える役割を担う組織です。作られたのも1960年のチリ地震の津波がきっかけです。南アメリカで発生した津波が1日経って太平洋を横断して日本にもやってきました。最大約6mの津波で100名を超える人が逃げ遅れて亡くなりました。「揺れたらすぐ海から離れろ」と教わっていると思いますが、チリで地震が発生しても日本ではまったく揺れません。津波が1日くらい経ってから押し寄せ、逃げ遅れて亡くなる。こんなことが二度と起きてはいけないということで太平洋のど真ん中にあるハワイに作られました。

青木:チリで起きた地震がだから日本では揺れない。だから被害が出てしまったんですね。

阿部:揺れていない地域に津波の危険性を伝える組織だと思ってください。

青木:やはり日本は海に囲まれている島国にですから、外国に発生した地震の津波に関してもアンテナを高くしたほうがいいですね。

阿部:今は情報化が進み、地震も津波も世界中に観測ネットワークが張り巡られてます。津波はユネスコがウェブで世界各地の港の水位を公開するウェブサイト「Sea level station monitoring facility」があります。リアルタイムで今何メートルの波が来ているのかをチェックでき、津波が来るのがひと目で分かります。

津波の推測の仕方

青木:今、リスナーから質問が届きました。「津波ってどうやって高さを測るんですか?堤防や岸壁の波の跡で測るの?誰かが測りに行くのか気になります」とのことです。阿部:方法は3つあります。一番よく行われているのが、浮きの浮き沈みで測る方法です。次に、上空から超音波を出して、その跳ね返りで波の高さを測る方法です。3つ目が海の中に水圧計を沈め、水圧の変化で波の高さを測るなど方法が挙げられます。

青木:そんなにたくさんあるですね。改めて津波注意報や警報が出た場合、私たちはどう行動するべきですか。

阿部:津波注意報はとにかく海から離れる。警報が出たら地域の自治体が出している避難情報に従って避難することが大切だと思います。

※2023年12月13日にSBSラジオIPPOで放送したものを編集しています。

今回お話をうかがったのは……阿部郁男先生

1968年生まれ。常葉大学 副学長。社会環境学部 教授。静岡県防災・原子力学術会議 津波対策分科会の委員や静岡市、浜松市の学校防災アドバイザーを務める。専門は津波工学。東日本大震災の以前より、観測される津波の情報を避難に結び付ける研究を進めており、東北地方の沖合に10基のGPS波浪計を導入した際に基本計画を作成した。

シェア

シェア ポスト

ポスト LINEで送る

LINEで送る