JR東海に批判続出 田代ダム案、そもそもを整理

リニア中央新幹線の南アルプストンネル工事に伴い大井川の流量減少が危惧される問題で、JR東海が静岡県外へ流出するトンネル湧水を大井川に戻す方策として示した「田代ダム案」に対し、7月20日に開かれた県有識者会議の専門部会で委員から批判が相次ぎました。そもそも「田代ダム案」とは何か。どこが問題視されているのか。ポイントを1ページにまとめました。

〈静岡新聞社編集局未来戦略チーム・松本直之〉

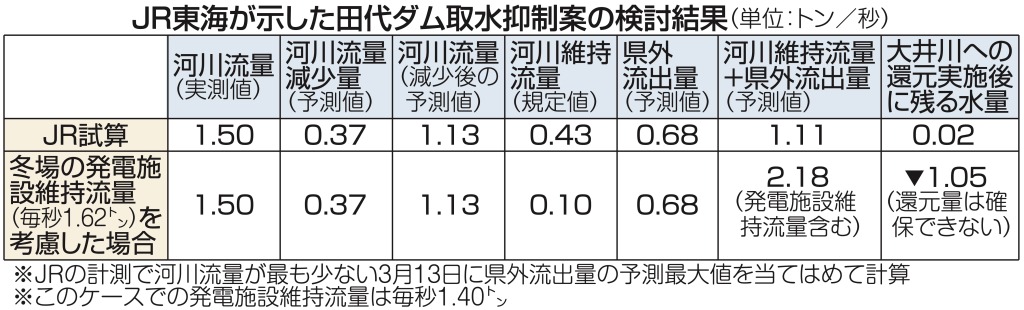

施設維持取水量考慮せず試算 委員から再検討求める声

静岡県庁で20日に開かれたリニア中央新幹線工事に伴う大井川水問題対策を議論する県有識者会議の地質構造・水資源専門部会で、JR東海がトンネル湧水の県外流出対策として示した東京電力田代ダムの取水抑制案に対して、委員から批判が相次いだ。東電が発電施設維持のために必要とする取水量を考慮せずに渇水時にも対応可能だとする試算結果を提示したことについて「これでは(本当に対応可能なのか)検討できない」と再検討を求める声が上がった。

ただ、東電は県、流域自治体との取り決めで、河川流量が少なくなる12月6日~3月19日、ダム配管の凍結を防ぐために毎秒1・62トンを取水することになっている。試算では、この発電施設維持流量が考慮されていなかった。

森下祐一部会長(静岡大客員教授)は「1・62という数字が存在するなら計算は吹き飛ぶ」と指摘し、実態に即した試算に改めるよう求めた。難波喬司県理事も会議後の取材で「健全な議論をするには検討が不十分だ」と述べ、JR東海の姿勢にくぎを刺した。

JR東海の沢田尚夫中央新幹線推進本部副本部長は発電施設維持流量について「承知していない」とし、「まずはわれわれの持っているデータで試算した。(発電施設維持流量を)加味すると(還元量を確保できるか)危うさがさらに増加するということなので、対策を考えたい」と述べた。

大石哲委員(神戸大教授)が、ダムの取水を抑制して大井川に還元することについて河川法上の問題はないのか改めてただしたのに対し、沢田副本部長は「問題はないと認識しているが、専門家や河川管理者に確認する」とした。(政治部・尾原崇也)

〈2022年7月21日 あなたの静岡新聞〉

JR東海配布冊子「誤解与える」 有識者会議委員や県懸念

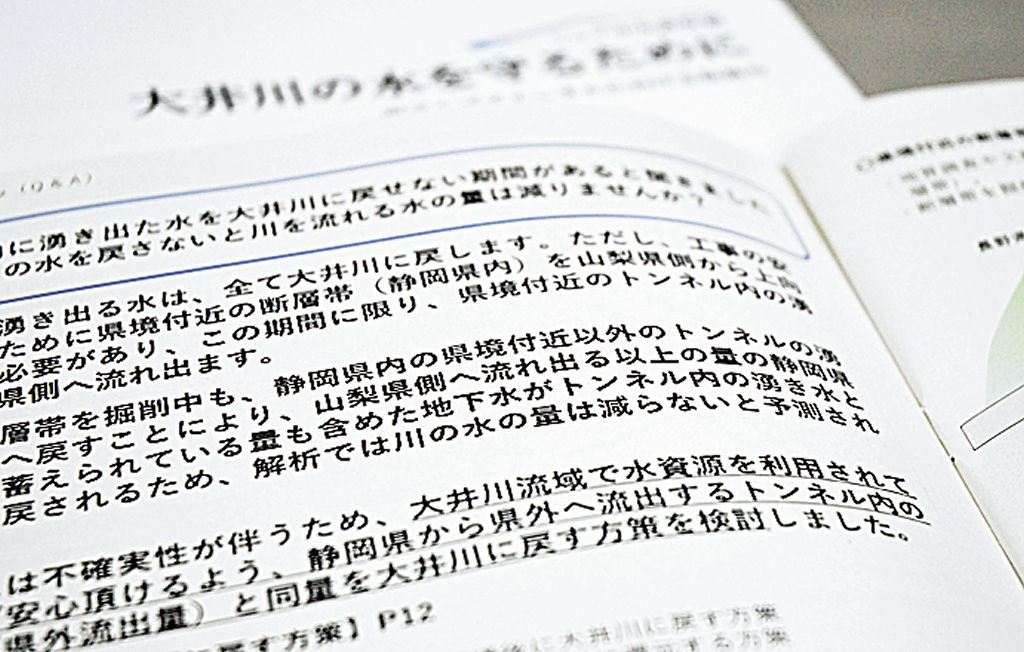

20日に静岡県庁で開かれたリニア中央新幹線南アルプストンネル工事に伴う大井川水問題を議論する県有識者会議の地質構造・水資源専門部会で、JR東海が県民などからの意見募集のため13日に配布を始めた冊子を巡り、委員から「既に議論がし尽くされたような誤解を与える」などの指摘が出た。県は「国土交通省の専門家会議が中間報告で求めた『双方向のコミュニケーション』に沿うものではない」と懸念を示した。

県が流域市町や利水者から集めた意見では「地域の不安を受け止める姿勢の表れ」などの評価があった一方、「JRが一方的に行うもの」「決定事項のような印象を与える」などの意見もあったという。難波喬司県理事は「JRが冊子で説明するのは良いこと」としつつ、河川流量を巡る解析の不確実性や田代ダム取水抑制案の議論に関する記述が不十分だと指摘。「誤解や印象操作、楽観論や不安論をあおる可能性がある」と懸念を示した。

冊子は大井川の水資源に関する同社の取り組みを紹介するとして、大井川流域など県内11駅で配布し、同社のウェブページでも公表した。JRの沢田尚夫中央新幹線推進本部副本部長は部会後に記者団に対応を問われ、「意見を質問の回答に生かしたい。冊子の更新も検討する」と述べた。(政治部・杉崎素子)

〈2022年7月21日 あなたの静岡新聞〉

田代ダムに「戻す水」はあるのか JR案に課題多く

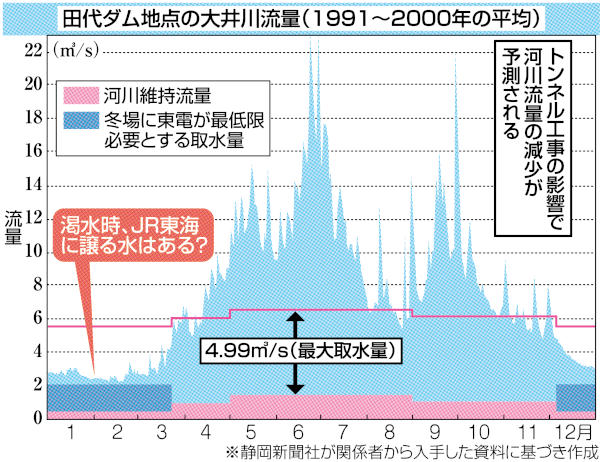

リニア中央新幹線工事期間中にトンネル湧水が静岡県外に流出する問題で、JR東海は東京電力田代ダムの大井川からの取水を抑制することで流出量と「相殺」させる対策案を県有識者会議に提示した。ただ、トンネル工事の影響で大井川の流量減少が見込まれる中、渇水時に戻すだけの水量がそもそもあるのか関係者は懐疑的だ。田代ダムの取水量を巡っては、流域自治体の粘り強い交渉の末、一部を取り戻した経緯があり、関係者とどう合意形成を図るのかなど、クリアすべき課題は多い。

田代ダムの最大取水量は毎秒4・99トンだが、雨が少ない冬場はそれだけの河川流量が見込めない。東電と県、流域自治体などの取り決めで、12月6日~3月19日の間は、渇水期でも維持すべき流量として毎秒0・43トンの河川維持流量が定められている。田代ダムは配管の凍結を防ぐために最低でも毎秒1・62トンの取水を必要とするため、河川流量が毎秒2・05トンを下回ると、東電がJR東海に譲るような田代ダムの水は存在しないことになる。

91年~00年の河川流量データを前提とした場合、冬場の河川流量は毎秒2・05トンを下回る懸念が強まる。JR東海は「理屈上は渇水期でも(対応)できる」(4月26日の県有識者会議)と説明しているが、根拠は示していない。県の担当者は「根拠となるデータや手法を早期に示すべきだ」と主張する。(政治部・尾原崇也)

〈2022年6月5日 あなたの静岡新聞〉

田代ダムとは

田代ダムの完成は1928年(昭和3年)。リニアの南アルプストンネル本線予定地のすぐ下流にあり、大井川から取水した水を導水路で山梨県の富士川水系に流している。東京電力は毎秒4.99トンの水利権(最大取水量)を持つが、全てを使っているわけではなく、河川維持流量(毎秒1.49~0.43トン)は取水せずにそのまま大井川の下流に流している。河川維持流量は季節ごとに定め、現在の流量は国、県、流域市町と東電などで構成する「大井川水利流量調整協議会」で水利権の更新期に合わせて2005年に合意し、15年に更新した。東電の最大取水量はダム完成当初、毎秒2.92トンだったが、高度経済成長期の電力需要に対応するため1964年に現在の毎秒4.99トンに引き上げられた。

■水利権更新時の協議注目

田代ダムの水利権は2025年に、許可期間10年の更新期限を迎える。水利権制度に詳しい東京経済大の野田浩二教授(環境経済学)は、JR東海に譲った分を差し引いた取水量が「田代ダムにとっての合理的な水量と考えることができる」と話し、水利権更新時の流域自治体との協議で、同じ量の恒久的な返還を求められる可能性があると指摘する。

野田教授は、事業者の要請に応じてダムの取水を抑制し、何らかの補償を受けた場合、「河川法上認められていない水利権の売買に事実上当たる可能性がある」とし、今後の県有識者会議での議論や東電側の対応に注目する。

15年に田代ダムの水利権を巡り、東電と交渉した元首長は「電力会社が簡単に水利権(の一部)を手放すとは思えない」と話し、取水抑制案の実現性に厳しい目を向ける。(政治部・尾原崇也)

〈2022年6月5日 あなたの静岡新聞〉