悪質な盛り土造成 行政の対応は? 熱海土石流・検証委最終報告

2021年7月に熱海市伊豆山を襲った土石流災害。約半年をかけて県と熱海市の行政対応を検討してきた検証委員会が、最終報告をまとめました。悪質な盛り土造成業者に対する、県と市の対応はどのようなものだったのでしょう。再発防止への方策は生まれたのでしょうか。深掘りします。

〈静岡新聞社編集局未来戦略チーム・石岡美来〉

県と熱海市の対応は「失敗」と結論

熱海市伊豆山の大規模土石流を巡り、静岡県と同市の行政対応を検討してきた県の検証委員会(委員長・青島伸雄弁護士)は13日、最終報告をまとめた。悪質な開発行為を繰り返す業者に適切な処置を行う機会は何度もあったとして、県と市の対応は「失敗だった」と結論付けた。不備がある申請書類を受理するなど、同市の初期対応のまずさが失敗の最大の要因だと指摘した。

市が、発出を最終的に見送った措置命令については「発出を検討する必要があった」と言及。明確な処分基準がなかったことが、適切な対応につながらなかったとして基準の設定を求めた。県は積極的に関与すべきだったと指摘した。

市は同年6月、盛り土の隣接地で、県風致地区条例に基づき同社から申請があった開発申請を許可した。検証委は、盛り土部を含め一帯での開発が1ヘクタールを超えるとみなし、森林法に基づく林地開発許可違反と判断することもできたとした。この対応を巡り県が当時、「森林法の適用外」と判断したことは「妥当でない」と判定した。

業者の悪質な行動に対し、県と市が連携して断固たる措置を執らなかった行政姿勢が問題の本質だと厳しく指摘した。会合後、記者会見で青島委員長は、盛り土崩落の危険性の認識について「これほど大きな崩落が起きるとは県も市も認識していなかったとみられる」とする一方で、「二度とこのような災害が起きないよう県と市は行政姿勢を見直し連携を強化してもらいたい」と要望した。

県は17日に検証結果に対する正式な見解を示す。検証委は、弁護士や行政法の専門家らで構成する。計4回会合を開いた。

〈2022.5.14 あなたの静岡新聞〉

複数の空欄、設計図なし…書類不備、元市職員ら参考人招致で判明

熱海市伊豆山の大規模土石流に関する市議会の調査特別委員会(百条委員会、稲村千尋委員長)は7日、土石流の起点となった盛り土が造成された当時、行政手続きに関わった市の元職員らを参考人として招致し、事情を聴いた。

同社が09年12月に提出した計画の変更届では、盛り土の量が現場の地形の許容量を上回っていた。また11年7月に出された変更届には、条例で義務づけられた設計図が添付されていなかった。

午前に参考人として出席した市の元職員は、申請文書の不備について「(同社に)補正を何度も指導したが返事がなかった」と述べた。同社の違法行為に対し「県の条例の規制力に限界を感じていた。他の法令で対応できないか県と協議していたが、県は積極的な関与を避けていた」との認識を示した。

〈2022.4.7 あなたの静岡新聞〉

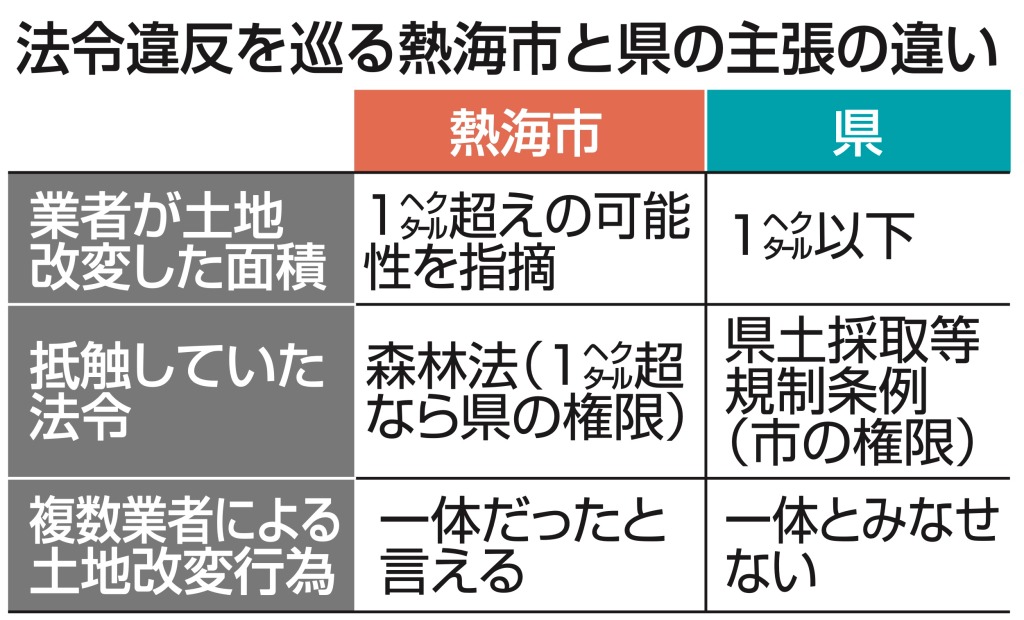

森林法不適用はなぜ 県と熱海市、認識に差

熱海市伊豆山の大規模土石流に関する市議会調査特別委員会(百条委員会)で11日に開かれた参考人招致では、被害を拡大させたとされる盛り土の行政手続きに関係した市と静岡県の職員計7人が出席し、当時の状況を明らかにした。県に権限のある森林法に盛り土の面積が抵触していたのかが焦点の一つになったが、市と県の主張は平行線をたどり、両者の認識の違いが浮き彫りになった。

実際に適用されたのは市に権限がある県土採取等規制条例だが、造成面積が1ヘクタールを超えると森林法が適用されて県に権限が移り、許可が必要になる。

参考人の元副市長は「市として、実態が1ヘクタールを超えているように思えるので森林法を適用したいという考えは当初からあった」と説明。元市職員も「県に1ヘクタールを超えているという話を何度もした」と県が市の要請に応じなかった点を強調した。

一方、県職員は「1ヘクタールを超えているとは認識していなかった」「違法という確実性がなかった」などと口をそろえ、森林法の適用外だったと繰り返した。

やりとりは森林法と県条例の測量方法の違いにもおよび、責任の押し付け合いとも取れる展開になった。百条委の稲村千尋委員長は終了後の取材で「市と県のどちらの言い分も間違っているとは思わないが、市は県土採取等規制条例の対応で不十分な点があった。県はより厳しい規制の森林法で対応してもらいたかった」と総括した。

〈2022.5.12 あなたの静岡新聞〉

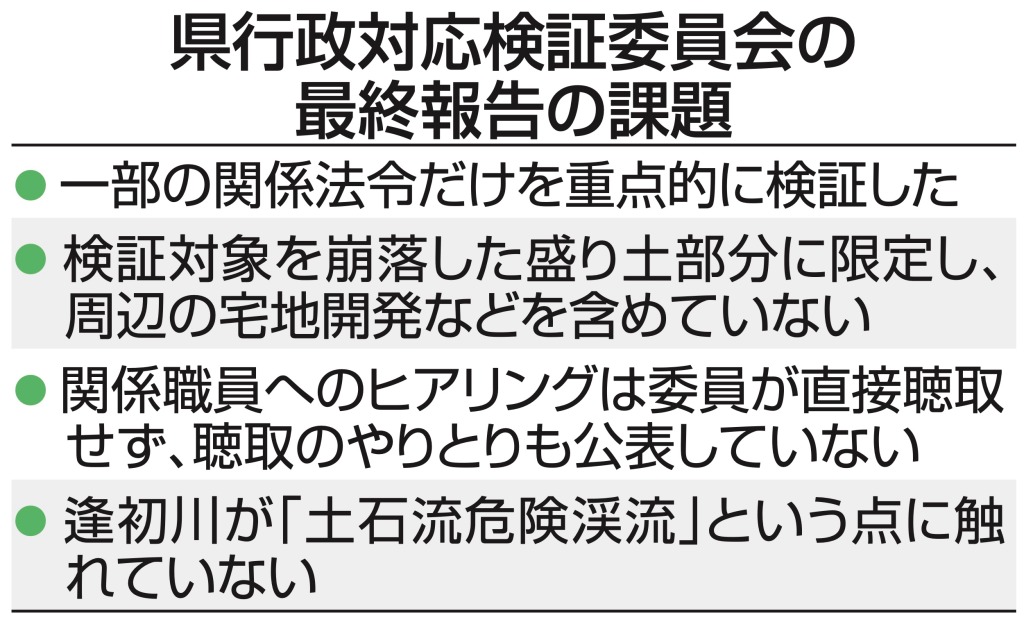

最終報告に課題も 問題浮上の「砂防法」踏み込まず

熱海市伊豆山の大規模土石流を巡り、半年間にわたって静岡県と熱海市の行政対応を検証してきた県の委員会(委員長・青島伸雄弁護士)。13日にまとめた最終報告は森林法や県土採取等規制条例といった一部の関係法令に検証対象を重点化し、県が砂防規制の拡大を約20年放置していた問題が浮上した砂防法に深く踏み込まなかった。検証に協力した市は、規制区域の地権者調整など幅広い課題が検証されていないとの認識を示し、再発防止につながるのか疑問視した。

検証委は、検証対象を崩落した盛り土の造成に関することに限定し、盛り土周辺の宅地開発や太陽光発電施設などを含まなかった。砂防法の問題に関しては、県が1998年に国に提出し、検証の鍵となる砂防規制区域「砂防指定地」の申請文書を検証委の委員が確認したのが最終会合の数日前。最終報告には規制対象になる「土石流危険渓流」という記載もなかった。

検証委が関係職員へのヒアリングを直接実施しなかったり、砂防法関連の聴取内容を公表していなかったりする理由の説明を求める質問も出たが、青島委員長は「意識していなかった」と述べるにとどめた。

熱海市の金井慎一郎副市長は、県土採取等規制条例に関し「国、県レベルでの改正対応の必要性があったのではないか」とし、砂防法についても「地権者調整とエリア安全性の比較考量の問題がある」と課題を提起。「(県検証委は)検証のバランスを欠いている。極めて重い論点を深掘りしてこそ全国での再発防止に資する」と話し、市としても独自の検証を進める考えを示した。

〈2022.5.14 あなたの静岡新聞〉