「一番幸せでいられる場所に住む」コロナ機に増えた移住 理想の一軒家、のびのびとした子育て環境…実際の生活はどうなの?

新型コロナウイルス禍は、暮らしや働き方に大きな影響を及ぼし、人口の東京一極集中にも変化の兆しが表れてきた。「理想の一軒家で暮らしたい。のびのびした環境で子育てしたい」。テレワークの拠点づくりなど、コロナ禍を好機とみた自治体の取り組みにも背中を押され、地方へ移住する人が増えている。では、どのような政策に引かれ、どんな人が集まっているのだろうか。共同通信は、全1741市区町村長を対象に移住政策についてアンケートを実施。実際に新たな生活を始めた家族にも取材し、移住を決めた理由や今抱える悩みを聞いた。(共同通信調査検証チーム)

若い世代に高い関心、住居支援が鍵

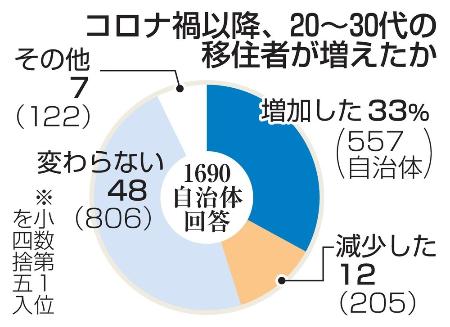

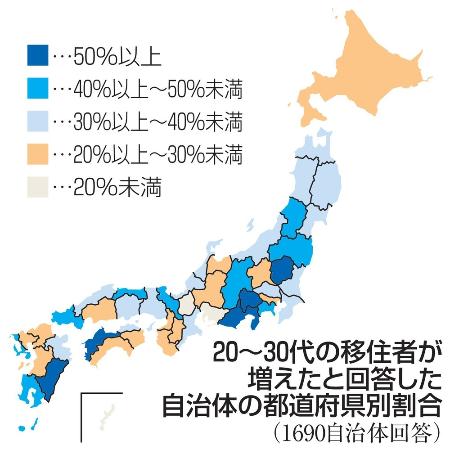

調査は昨年10月~12月、全国の市区町村長を対象に行い、97%に当たる1690自治体から回答を得た。9割近くの自治体が移住政策に「取り組んでいる」と回答。コロナを経て20~30代の移住が増えたと答えた自治体は3割を超え、若い世代の関心の高まりが浮かんだ。

移住につながる効果があった政策を尋ねると、「住居・家賃支援」が39%でトップ。次いで、医療費補助や保育料支援など「子育て支援」が26%、交流イベントを含む「移住体験・関係人口づくり」11%となった。

マンション住まいから9LDKの一軒家へ

全国で人口減少率が最も高い秋田県。高齢化が進む中、若い世代の呼び込みに成功しているのが県北部に位置する鹿角市だ。近年は年間平均で約500人減少し、昨年3月末の人口は3万人弱。市は人口減を食い止めようと、2015年から子育て支援を中心とした移住政策を開始した。以降、毎年約50人が移り住んできている。Uターン層を主なターゲットとしたPRも奏功。市の担当者は「子育てサポートの手厚さに加え、『自分の生まれ育った環境で育てたい』という思いを持っている人が多い」と話す。

地域おこし協力隊として働く真鍋雄次さん(42)は2年前、高松市から家族4人で鹿角市に移住した。高松市では中心部のマンションに住んでいた。当時小学生だった長男と次男は室内で遊んで照明を壊したり、壁紙を破ったりすることもしばしば。子どもたちをしかりつけながらも「今の環境が本当に子どもたちに合っているのか」と疑問を抱くようになった。

「一軒家に住みたい」との思いから移住先を探した。移住ツアーで接した住民の人柄に安心感を覚え、鹿角市を選んだ。現在暮らしている賃貸物件は2階建ての一軒家。間取りは9LDKもある。子どもたちは室内を走り回り、キャッチボールするなど広い自宅を満喫している。

問題は次に住む家をどうするかだ。もともと一軒家を購入したいと思っていたが、希望に合うものが見つからず、賃貸物件を選んだ。「今の家をそのまま購入できれば一番いいけど…」。契約期限が今春に迫る中、購入がかなうかどうかはまだ分からないという。

自治体が移住政策を進める上で住宅の確保は悩みの種だ。移住希望者に物件を紹介する空き家バンクには、鹿角市内で200軒ほどが登録されている。だが、希望に合う賃貸物件や広い一軒家、移住者に人気の高いいろりのある古民家などは少ない。市の担当者は「登録されているのは、所有者にとっては『いらない家』なので、古すぎたりしてすぐに住める状態ではないことが多い。家賃も1Kで月6万円かかることもある」と話す。

共同通信のアンケートで移住推進の課題を複数回答で聞いたところ、「空き家活用や住宅確保」が61%と最多だった。多くの自治体が住まいを移住促進の鍵として認識しつつも、建物の老朽化や、ニーズに合う住居の不足などから、住宅提供に難しさを感じていることが分かった。

家財処分を支援、空き家バンクの登録増やす

空き家の活用は、そう簡単ではない。「生まれ育った家を手放すことをためらう人が多い」「知らない人には貸したくないという風土がある」との回答もアンケートではあった。中には、空き家バンクの登録が少なく、住む家がないため「移住希望者に、家が見つかるまで待ってもらっている状態」という自治体もあった。

そうした中、独自の取り組みを行っている自治体がある。富山県立山町は上限20万円の「家財処分支援」を行う。仏壇や遺品が残っていても、空き家バンクに登録できる上、補助金を得て家財を処分することができる。町の担当者は「家財が残っていることを理由に空き家バンク登録をためらう所有者が多かった。支援導入で、空き家活用のハードルが下がっている」と話す。

「森のオフィス」でテレワーク、東京に出勤は月1回

テレワークなどコロナ禍で働き方が変化したことを好機とみる自治体も多い。長野県富士見町は、豊かな自然をアピールしたリモートオフィスの整備に力を入れる。2年前、妻と娘とともに移住してきた美濃出俊司さん(33)は、東京都のエネルギー関連会社に在籍し、普段は町のテレワーク拠点「富士見 森のオフィス」で環境ビジネスへの投資業務に携わる。

現在、東京の会社に行くのは月1回程度。リモート勤務の社員が多いこともあり業務に不都合はない。美濃出さんはこう言う。「企業が柔軟な働き方を尊重すると、社員の成果も上がる。そう信じる企業が増えれば、普通のサラリーマンの移住も増えるのではないか」

富士見町は2016年度から森のオフィスを利用する移住者の家賃や光熱費の補助制度を実施している。総務課の担当者は「昨年春は募集開始後、すぐに定員に達した」とうれしい悲鳴を上げる。

共同通信のアンケートで、コロナ禍後にどのような人が移住してきているかを聞いたところ、トップは「より良い子育て環境を求める人」(40%)で、「都市部の企業に在籍し、テレワークする人」(12%)も多かった。

種子島へ「宇宙留学」、サーフィンやウミガメ産卵の授業も

鹿児島県・種子島の南部に位置し、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のロケット発射場がある南種子町。人口約5000人のこの町は1996年から町外の子どもたちを地元の学校で受け入れる「宇宙留学」を開始。2017年からは町が用意した住宅に家族で暮らせる「家族留学」も始めた。昨年度は、家族で移ってきた14世帯のうち8世帯がそのまま定住することを選んだ。島を離れた後も町の成人式に参加するなど、長い付き合いを続ける元住民もいる。

西田恵美さん(43)は、子どもたちがのびのび生活できる環境を求めて、昨年4月、町に移り住んだ。「公民館に行ってくるよ」。記者が取材に訪れた昨年12月上旬、長男の有真君(8)は帰宅するなり、半袖のまま家を飛び出した。有真君は、父マイクさん(47)の勤務先の米カリフォルニア州で育ち、2021年に帰国した。恵美さんの実家がある九州北部の学校に通い始めたが、日本での教育に慣れることができず「学校に行きたくない」と言うようになった。そんなときに恵美さんが偶然見つけたのが宇宙留学。案内を見て「宇宙が好きな有真なら楽しめるかもしれない」と思い、すぐに応募した。生後間もなく米国でロックダウン(都市封鎖)を経験した次男の和真ちゃん(4)は、人と会う機会が少なく発話が遅れていたが、町に来てからは一転。人見知りもせず、よく話すようになったという。

恵美さんが「子ども以上に不安だった」というマイクさんもすぐになじんだ。今ではテレワークの合間に、公民館でゲートボールや剣道を楽しんでいる。恵美さんは、町に定住すると早々に決めた。「こんなに子どもたちが思いっきり遊べる場所は貴重だと思う」。自身も町に来てから「心の余裕ができた」と笑顔を見せた。

小学校の特色ある授業も南種子町の魅力の一つだ。町立花峰小学校では、地元のサーファーを招いてのサーフィン講座や、ウミガメの産卵を学ぶ授業がある。校長は「移住者から、ここで子育てを続けたいとの声を何度も聞いた」と胸を張る。

「子育ては10歳まで」妻の一言で気付いたこと

花峰小教諭の中島弘幸さん(42)も移住者の1人。以前住んでいた千葉県流山市では、中高一貫校で体育教諭をしながら、バスケ部の顧問も担当していた。土日も自宅を空ける生活が続き、家族と過ごす時間はほとんどなかった。そんなある日、妻に「子育ては成人までじゃなくて、せいぜい10歳くらいまでだよ」と言われ、ハッとした。思い切って3人の子どもも含め家族そろって移住した。

年頃の子どもたちは、縁もゆかりもない町に移り住むことへ抵抗はなかったのか。中島さんは「意外とそうでもなかった、家族ばらばらになることの方が嫌だったんだと思う」と振り返る。町に来てから、子どもたちにも変化が見られた。全校生徒650人の小学校に通っていた長女は、35人の小学校に転校した。以前は控えめな性格だったが、学校行事や「一人一人が主役にならざるを得ない」生活で、積極性が芽生えた。今では運動会の応援団長も務めるようになり、中島さんも成長を肌で感じている。

今は島の生活を満喫している。でも、もう少し成長したら子どもたちは、もっと広い世界を見てみたいと思うかもしれない。中島さんはそれでいいと考えている。「そのときに一番幸せでいられる場所に住めばいい、この町に来てそう思えるようになったんです」

今後の促進策、「ニッチな」施策を打ち出すべき

国は2023年度からの「デジタル田園都市国家構想総合戦略」で、2027年度に東京圏からの地方移住を今の4倍となる年間1万人とする目標を掲げ、東京一極集中の解消を目指している。地方移住を促す支援金を拡充し、18歳未満の子ども1人当たり最大100万円を加算する方針だ。

人口動向に詳しいSOMPOインスティチュート・プラスの岡田豊上席研究員は、コロナ禍で「転職なき移住」が普及し、オフィスと居住地が切り離されるようになったと指摘。その結果、「仕事に縛られることなく、こだわりの住環境を選択できるようになった」と話す。今後、自治体はどうやって移住者を引きつけていくのか。岡田氏は「ほかの自治体が取り入れている施策を強化するのではなく、ごく一部の人に刺さる『ニッチな』施策を打ち出すべきだ」と考える。移住を巡る自治体の取り組みはより活発化していきそうだ。

いい茶

いい茶